自驱动实验室系统提高了化学反应器设计的速度和精度,但现有研究缺乏针对几何参数的统一模型。针对不同体系间的通用性问题,来自西班牙 IMDEA 材料研究所的研究团队推出了 Reac-Discovery 半自主数字平台,基于周期性开孔结构,推出了先进催化反应器的创新解决方案。

过去,在反应器工程中,3D 打印技术能够精确制造出具有规则孔洞的「周期性开孔结构(POCs)」,构建「网格状」反应器让气体、液体和热量在其中顺畅流动,为反应效率提升创造了可能。而人工智能的加入,则让实验室进一步具备了「自我调节」能力:自动化平台能够实时监测温度、流速和反应进程,并根据数据自主优化实验方案。这类被称为自驱动实验室(Self-Driving Laboratories, SDL)的系统,正为反应器设计带来前所未有的精度与速度。

然而,尽管数字化和自动化实验的结合带来了突破,现有研究仍缺乏针对孔隙率、表面积、曲折度等几何参数的统一模型。计算流体力学(CFD)模拟等传统方法不仅存在效率低、计算成本高等局限,而且结构化反应器的设计往往依赖人工经验与专用软件,缺乏可推广的统一框架,导致不同体系间的可复用性和通用性有限。

针对传统方法的局限,来自西班牙 IMDEA 材料研究所的研究团队推出了 Reac-Discovery 半自主数字平台,基于周期性开孔结构,采用了集成设计、制造与优化模块的闭环体系,能够并行进行多反应器评估,并具有实时核磁共振(NMR)监测、机器学习(ML)优化工艺参数和拓扑描述符的功能,在提升性能、反应效率和减少材料消耗的同时,提高了系统的通用性。

相关研究成果以「Reac-Discovery: an artificial intelligence–driven platform for continuous-flow catalytic reactor discovery and optimization」为题,发表于 Nature Communications。

研究亮点:

* 将数学建模、机器学习与自动化实验系统结合,实现催化反应器从几何设计、3D 打印制造到实验优化的全流程一体化;

* 将拓扑参数纳入优化空间,突破了传统方法调控温度、流速等单一变量的局限,实现几何结构与工艺条件同步优化;

* 构建基于神经网络的性能预测模型,开发机器学习驱动的算法体系,并通过性能模型实现反应器表现的快速评估迭代,显著提高实验效率与资源利用率。

论文地址:https://go.hyper.ai/ueB79

自主生成数据集,支撑闭环优化

该研究未采用外部公开数据集。研究团队依托 Reac-Discovery 平台,在实验过程中自主生成了涵盖几何结构、可打印性与反应性能的多维内部数据体系。根据平台的 Reac-Gen、Reac-Fab、Reac-Eval 3 个功能模块,该研究生成的数据集分为 3 个部分:

* 结构参数化数据集:Reac-Gen 利用数学参数化模型生成周期性开孔结构(POCs),通过尺寸、阈值和分辨率等参数控制结构形态完成输出,为拓扑优化提供量化输入;

* 可打印性数据集:Reac-Fab 在建立结构参数与打印结果对应关系后生成;

* 反应性能数据集:Reac-Eval 基于自驱动实验室(SDL)开展并行实验时,实时记录温度、流速、浓度及产率等数据形成。

目前,包括从结构生成到性能验证的闭环框架生成数据均已上传至 Zenodo。

数据集链接:https://hyper.ai/datasets/45520

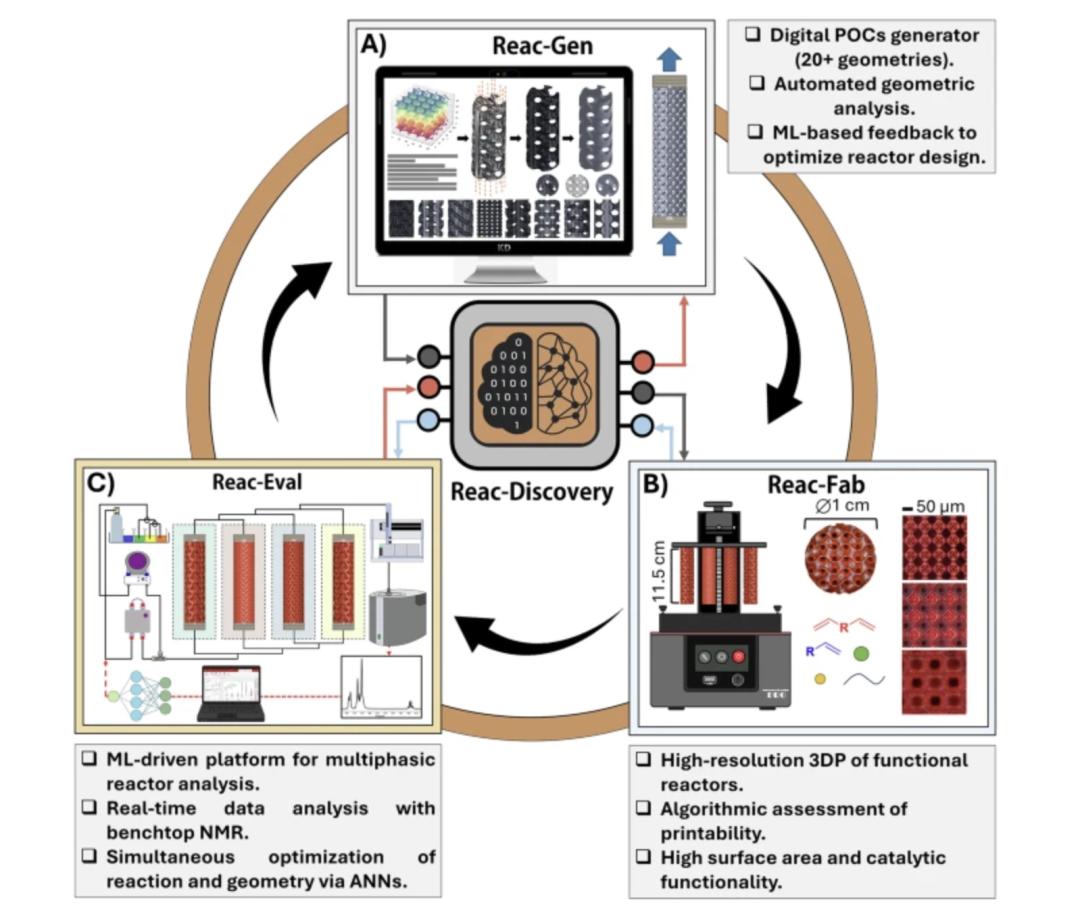

Reac-Discovery:三模块集成,实现一体化流程闭环

Reac-Discovery 的整体架构以机器学习(ML)为核心,基于数据反馈形成「生成-制造-评估-优化」的一体化流程闭环。其中,该闭环平台主要分为 Reac-Gen、Reac-Fab 和 Reac-Discovery 三个模块,各模块功能在运行时相互关联:

* Reac-Gen:对周期性开孔(POC)结构进行参数化生成及几何分析,并通过机器学习(ML)提供反馈;

* Reac-Fab:通过高分辨率 3D 打印算法验证反应器的可打印性并制造,随后进行催化功能化;

* Reac-Eval:利用机器学习与实时核磁共振(NMR)监控数据分析,使用人工神经网络(ANN)同时优化工艺和几何形状;实验结果再反馈至核心机器学习模型,推动反应器完善自学习、自迭代循环。

闭环平台 Reac-Discovery 的整体架构

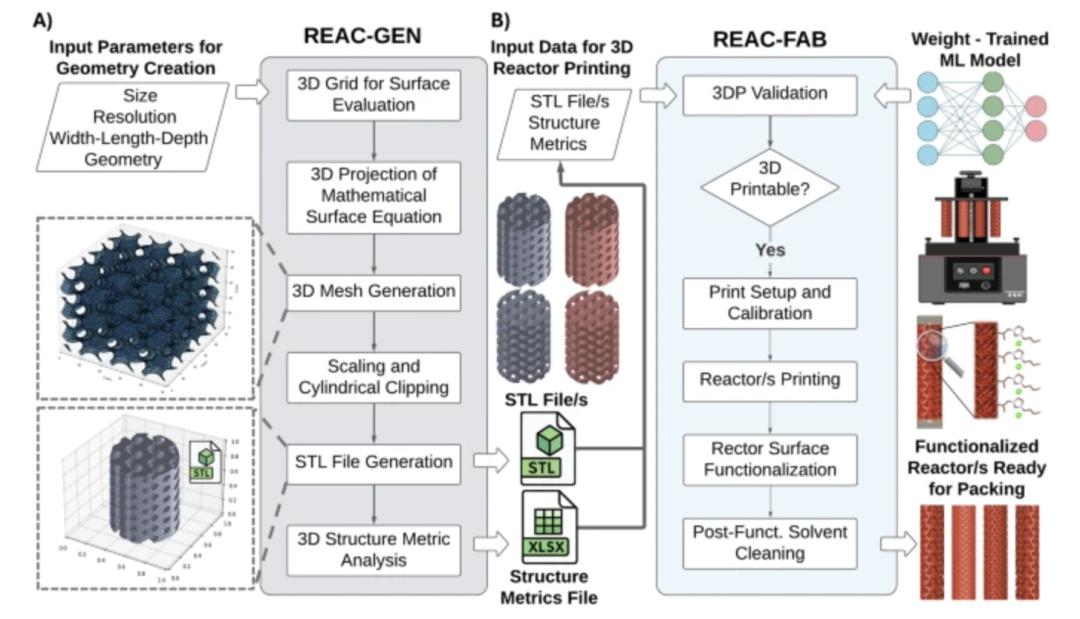

Reac-Gen:几何建模与参数化设计

Reac-Gen 模块是 Reac-Discovery 系统的起点模块,负责反应器几何设计与参数化建模。该模块基于包括 Gyroid、Schwarz、Schoen-G 等在内的一组预定义的数学方程生成周期性开孔结构,并通过调节尺寸(S)、水平阈值(L) 和分辨率(R)三项主要参数,在「宏观+微观」尺度上生成多样化的几何拓扑。在三个模块中,Reac-Gen 主要负责数字化建模与结构量化,其工作流程分为以下主要环节:

* 首先输入结构的关键几何参数,系统基于预定义的数学方程在三维标量场中建立模型,并通过等值面计算生成隐式曲面,确定反应器的总体形态与内部拓扑结构;

* 将方程投影至三维空间并基于算法进行网格化处理、尺度调整和圆柱形裁剪,使结构适配反应器外形,以获得高保真度的三维结构;同时,自动校正边界平滑度和孔隙连续性,以确保结构在打印与流体模拟中均具备合理的物理连通性与稳定性;

* 生成制造与数据分析文件,输入下一模块 Reac-Fab,为后续的可打印性预测、3D 制造及性能数据分析提供核心输入。

在数据输出步骤中,Reac-Gen 输出的数据文件分为两类:

* STL 文件:用于三维打印制造;

* 结构特征文件(XLSX):记录表面积、孔隙率、曲折度、水力直径等几何描述符。

Reac-Gen 和 Reac-Fab 模块的工作流程图

Reac-Fab:从可行性验证到样品打印

Reac-Fab 模块主要负责反应器的物理制造,采用高分辨率立体光刻(SLA)3D 打印技术实现结构构建。该模块的工作流程分为 2 个环节:

* 接收 Reac-Gen 输出的 STL 与结构数据,利用机器学习模型预测结构可打印性,并进行打印设置与设备校准;

* 通过高分辨率 SLA 技术打印结构,采用已优化的材料配方与参数,对打印样品进行表面化学改性、催化活性组分固定化等功能化处理,得到样品。

其中,该模块在可打印性验证环节中采用了基于神经网络分类模型的算法。该算法使用共 236 个实验样本作为训练数据,模型通过对比关键几何描述符的理论权重与实验权重,判断结构是否可打印。从实验数据来看,该方法的预测准确率高达 91%,能够有效提升制造效率并降低实验成本。同时,该模块无需大量预实验即可运行,提高了算法在不同打印体系(如使用 PLA 的 FDM 打印)中的适用性与可扩展性。

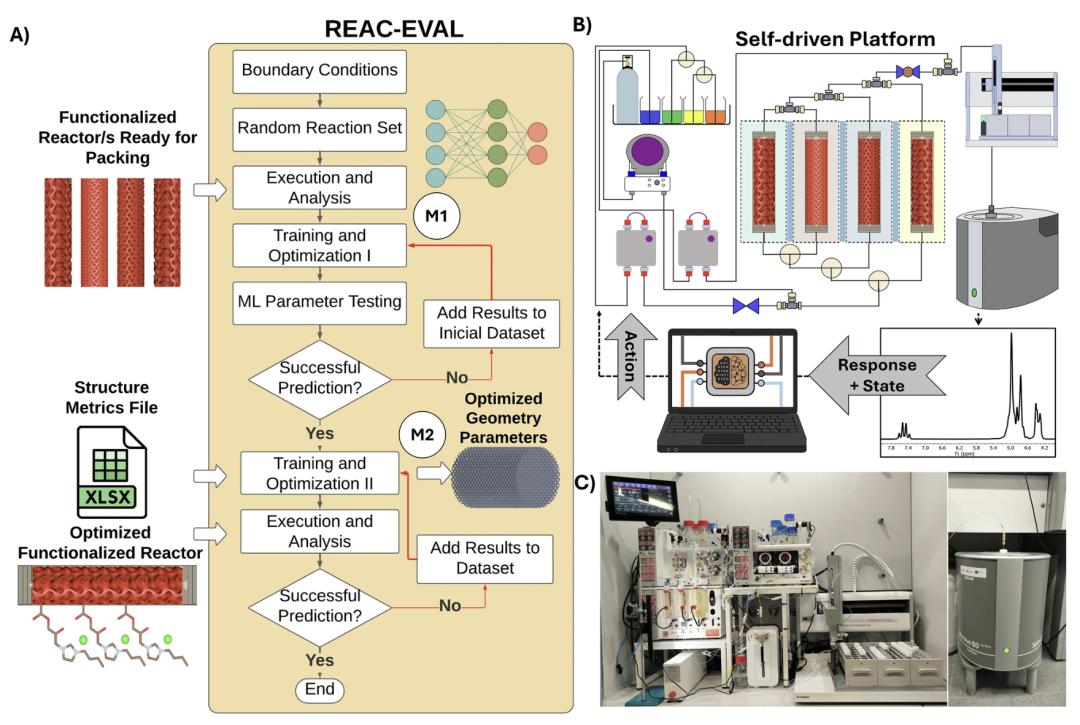

Reac-Eval:实验验证与双重优化

Reac-Eval 是 Reac-Discovery 平台中实验验证与优化的核心模块。该模块集成了能够同时评估多个由 Reac-Gen 设计、Reac-Fab 打印的结构化催化反应器,能够对多相反应的实时监测与自动调控。其中,所有硬件都通过基于 Python 的统一接口集成,以确保实验数据、预测模型与控制系统间的无缝衔接。Reac-Eval 的工作流程主要涵盖 5 个步骤:

* 定义气液流速、温度、浓度及拓扑描述符范围等边界条件,生成随机化的实验组合覆盖参数,完成实验初始化与条件设定;

* 在自驱动平台并行运作多个结构化反应器,通过台式 NMR 实时监控反应进度,采集性能数据;

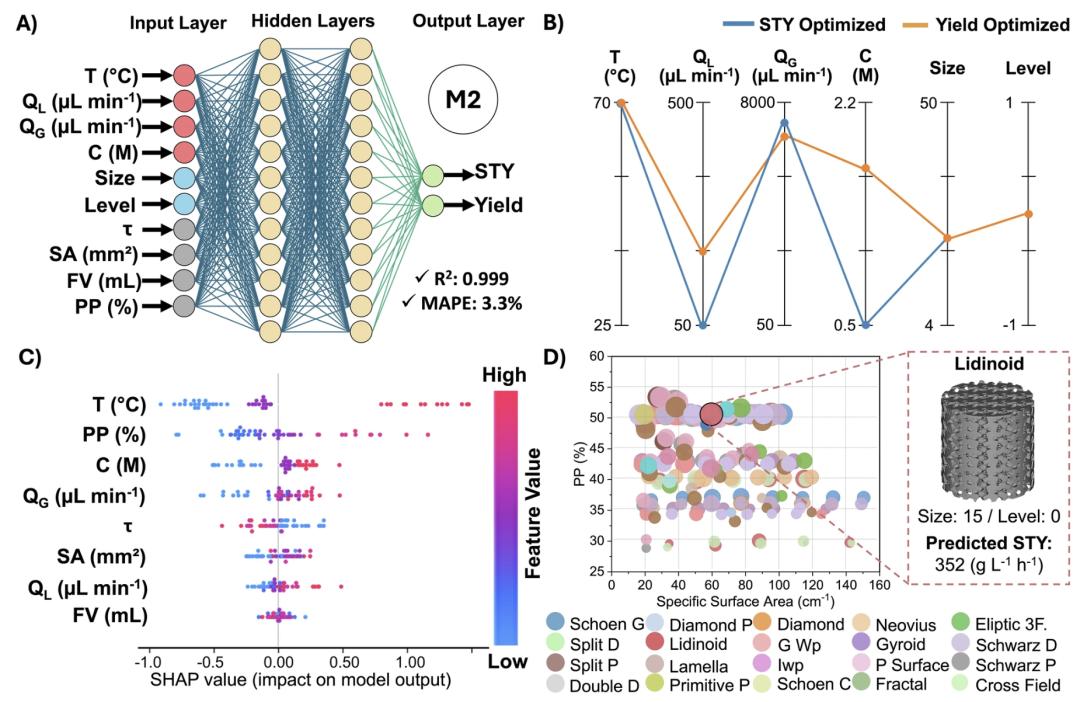

* 基于机器学习和神经网络模型 M1,对过程变量和工艺参数进行优化,并根据初始数据集重复训练未达到预期的优化结果;

* 基于神经网络模型 M2,对反应器的几何参数进行优化;

* 根据 M2 的预测结果生成优化后的反应器设计,进行二次实验验证,并将未达到预期的数据返回模型继续训练。

总的来说,在实现工艺参数与几何拓扑双重优化的同时,Reac-Eval 模块基于自驱动平台,构建了实验、建模与反馈的自动化循环。

Reac-Eval 模块工作流程

Reac-Discovery 应用效果双重验证

为验证 Reac-Discovery 在多尺度耦合与机器学习驱动优化中的实际效能,研究团队选择了苯乙酮加氢和 CO₂ 环加成两种典型多相催化反应作为测试场景。在涉及气–液–固三相转化的同时,苯乙酮加氢的温和加氢转化,和 CO₂ 环加成的高复杂度热力学反应,为验证系统在自优化、拓扑重构方面的鲁棒性、稳定性与可重复性提供了条件。

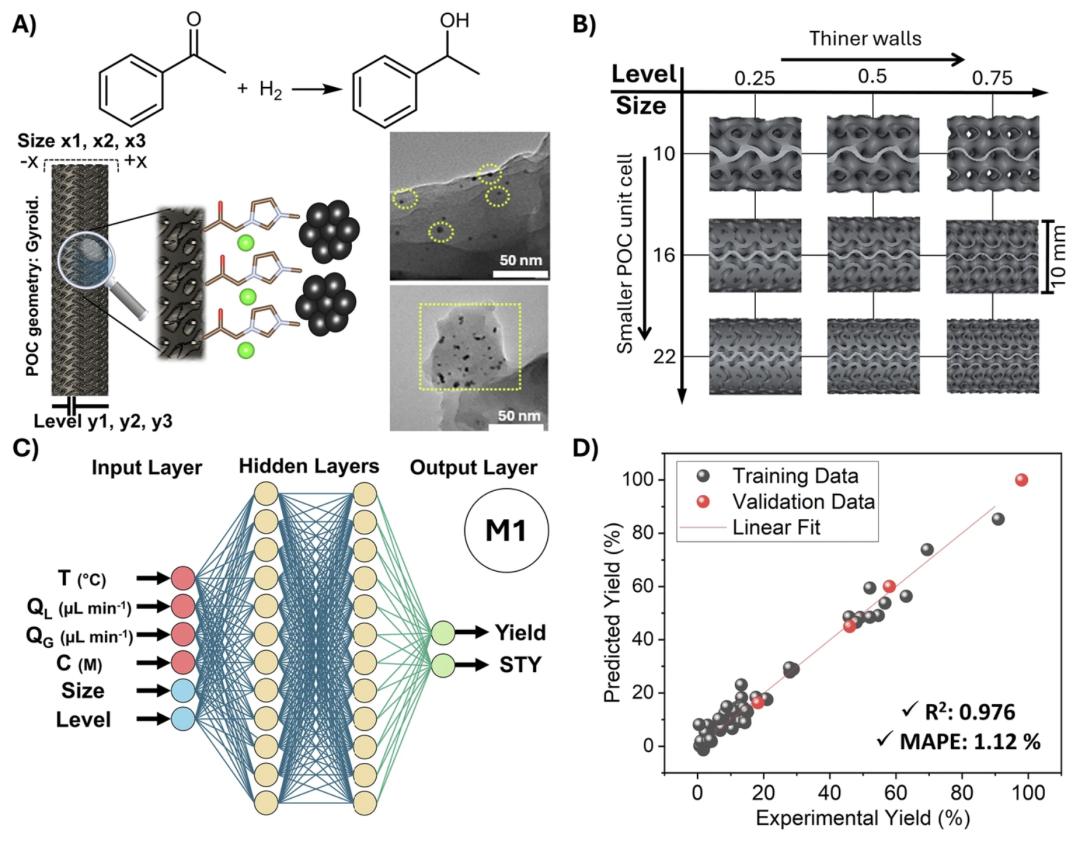

苯乙酮加氢反应验证

在苯乙酮加氢反应验证实验中,研究团队选择苯乙酮加氢反应作为测试对象,以固定化钯纳米颗粒(PdNPs)为催化剂,采用通过两阶段优化路径评测了 Reac-Discovery 在复杂多相催化反应中的优化能力:

* 第一次优化阶段(G1 ):基于 Reac-Gen 生成 9 组螺旋(Gyroid)几何结构,构建孔隙率与表面积差异显著的反应器;Reac-Eval 模块执行 60 组加氢实验,并通过核磁共振实时监测反应过程并采集数据,用于训练 M1 的关联建模;

* 第二次优化阶段(G2):基于 M2 模型,将结构描述符纳入学习过程,以实现结构与性能的联合优化。

实验数据表明,M1 模型预测与实验结果高度一致,可在超过一百万种参数组合中识别最优工艺区间,显著减少实验探索成本。此外,在 G2 阶段,M2 模型的预测精度进一步提升,能够通过对 480 种可打印的 POC 结构进行筛选比对,识别出最佳几何形态,验证了 Reac-Discovery 平台在多变量优化与结构功能预测中的高精度与鲁棒性。

苯乙酮加氢反应实验 G1 优化阶段

苯乙酮加氢反应实验 G2 优化阶段

CO₂ 环加成反应

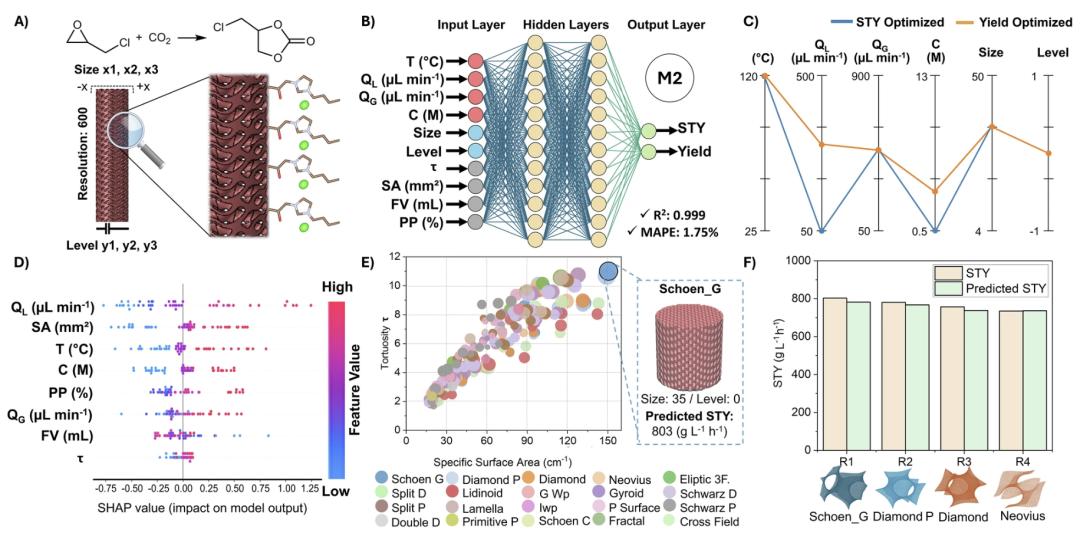

为进一步验证平台在复杂多相体系中的适应性,研究团队采用 CO₂ 环加成反应 进行了验证实验:

* 第一阶段(G1):基于 Reac-Eval 模块,通过自驱动实验平台完成 60 组条件实验,利用核磁共振实时监测生成初始数据集,并使用神经网络模型 M1 预测了产率,筛选出理论最优条件;

* 第一阶段(G2):基于模型 M2 整合几何描述符与工艺参数,优化反应器拓扑与反应条件,通过比较可打印 POC 结构确定几何最优解。

实验结果表明,实验筛选出的理论最优条件与预测值完全一致,刷新了当前三相固定化反应器的性能上限。此外,Reac-Discovery 反应器在四种不同环氧化物体系中始终保持 40% 至 90% 的高转化率,验证了 Reac-Discovery 的跨体系的泛化能力与稳定性。

基于 Reac-Discovery 的 CO₂ 环加成优化活动 G1 及 G2 阶段图

AI 融合,自驱动实验室成化学研究新范式

人工智能在流动化学与反应器工程领域的快速融合,正使自驱动实验室逐渐成为成为化学研究的新范式。2025 年 7 月,来自北卡罗来纳州立大学的研究团队发表论文「Machine learning-assisted discovery of flow reactor designs」,针对传统化学实验依赖人工试错、效率低且缺乏可重复性的问题,提出了基于自驱动实验室的全新流动化学框架。该框架将自动化实验平台与实时数据分析及人工智能决策相结合,实现了反应设计、执行与优化的一体化闭环,显著提升了反应过程的精度、效率与可扩展性。

论文地址:https://doi.org/10.1038/s44286-024-00099-1

来自多伦多大学化学系的研究团队也同样以自驱动实验室作为化学研究的全新范式,将自动化实验硬件、实时数据分析与 AI 规划决策整合,实现实验设计、执行、分析与优化的闭环。该研究通过高频自动化实验平台生成高密度数据,并结合贝叶斯优化、强化学习等 AI 算法,实现实验步骤的自主设计与迭代推进,从而显著提升了发现效率与可扩展性。目前,该研究成果以「Self-Driving Laboratories for Chemistry and Materials Science」为题,发表于 ACS Publications。

论文地址:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.4c00055

对此,2025 年 7 月,英国皇家学会在 Open Science 发文表示,自驱动实验室的核心由硬件自动化、算法优化和自学习反馈组成,能够在无人干预下执行实验并迭代改进,实现了从实验设计到结果验证的全流程闭环,加速了化学与材料科学的发现过程。「自驱动实验室甚至可能取代一些科研岗位,但也可能创造许多新的机会。」当前,自驱动实验室实际上面临着系统成本高昂、数据标准化不足、模型泛化能力有限以及安全与伦理风险等挑战,但随着算法与硬件融合的不断成熟,自驱动实验室可能在未来重塑科研体系,创造更高效、更可重复和更具智能化的科学探索模式。

参考链接:

1.https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.250646#d717644e1

2.https://www.nature.com/articles/s41467-025-64127-1

3.https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.4c00055

4.https://doi.org/10.1038/s44286-024-00099-1