1.三十年半导体老兵郭强履新,接任上海工研院总经理

2.中国科学院拓扑铁电材料的超快动力学研究获进展

3.饶云江教授团队在微腔光学频率梳及其光纤传感研究中取得系列进展

4.苏州纳米所Nano-X李坊森等合作在单层薄膜超导配对密度波实验研究方面取得进展

1.三十年半导体老兵郭强履新,接任上海工研院总经理

10月31日,上海工研院宣布自2025年11月1日起,郭强博士正式接任上海工研院总经理,全面主持上海工研院的运营与管理工作。

郭强深耕半导体行业三十年,曾先后就职于新加坡特许半导体、新加坡微电子所、中芯国际、武汉新芯、长江存储及积塔半导体、上海集材院等行业标杆企业,积累了丰富的集成电路研发与生产管理经验。

上海工研院(全称“上海微技术工业研究院”)成立于2013年,由上海市科委、嘉定区政府和新微集团发起共建,依托新微集团“三位一体”协同创新体系,打造集科学研究、技术开发、成果转化、产业孵化和人才培养于一体的研发与转化功能型平台。通过“超越摩尔”集成电路领域全流程中试和关键共性技术研发,为合作伙伴与创新团队提供全面技术支持和产业孵化服务。上海工研院于2025年被评选为国家专精特新“小巨人”,是国务院国资委2022年、2023年“科改行动”标杆企业、国家知识产权优势企业、上海市“专精特新”企业,连续两年入选上海市硬核科技企业TOP100,已累计申请专利突破1000件,培育孵化公司20余家,总估值超过150亿元。

郭强博士表示:近年来,上海工研院在董业民博士的带领下,大力推动公司经营管理升级,成功实现战略转型,从单一研发模式成功迈向“研发+中试量产”双轮驱动。今年10月,公司被认定为国家级专精特新“小巨人”,2024年研发中试线年产值过亿,2025年研发中试线产值增长预计超50%。

据介绍,上海工研院始终坚持“以市场应用引领技术研发,以技术创新构建应用基础”的双轮驱动逻辑,聚焦智能传感器、硅光电子与生物电子技术三大方向,强化技术创新与产业协同,构建开放合作的创新生态,提升研发平台与产业化能力,加快关键技术攻关与量产推进。

2.中国科学院拓扑铁电材料的超快动力学研究获进展

来源: 中国科学院微电子研究所集成电路先导工艺研发中心

近年来,强场太赫兹技术为揭示新奇物理现象、调控材料物性和开发超快功能器件开辟了新路径。精准捕捉这些瞬态过程,亟需兼具强场驱动与高信噪比探测性能的定制化实验平台。

近日,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心联合清华大学、南京大学,在拓扑铁电材料的超快动力学研究方面取得进展。

研究通过动力学相场模拟发现,PbTiO3/SrTiO3超晶格中的极性斯格明子具有一系列低于2THz的集体动力学模式,其频谱与基于铌酸锂产生的太赫兹脉冲高度匹配。研究依托太赫兹光谱单元发展的太赫兹场致二次谐波技术,利用强场单周期太赫兹脉冲实现了与上述集体模式的共振耦合,从而相干地驱动体系进入一个瞬态的、具有宏观极化的隐藏极性相,并在4K至470K的超宽温度范围内实现稳定调控。研究进一步通过干涉式太赫兹场致二次谐波技术,捕捉到瞬态极化的多重翻转,并识别出0.2THz与2.1THz两个特征激发模式。

上述成果阐明了拓扑铁电材料中的宏观非线性光学响应与微观集体动力学过程之间的内在联系,揭示了新的光场物态调控机制,并证实极性斯格明子等拓扑体系是研究丰富超快功能性质和构筑高性能光电子器件的理想平台。

相关研究成果发表在《自然-物理学》(Nature Physics)上。研究工作得到国家自然科学基金委员会和中国科学院等的资助,并获得综合极端条件实验装置的支持。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41567-025-03056-8

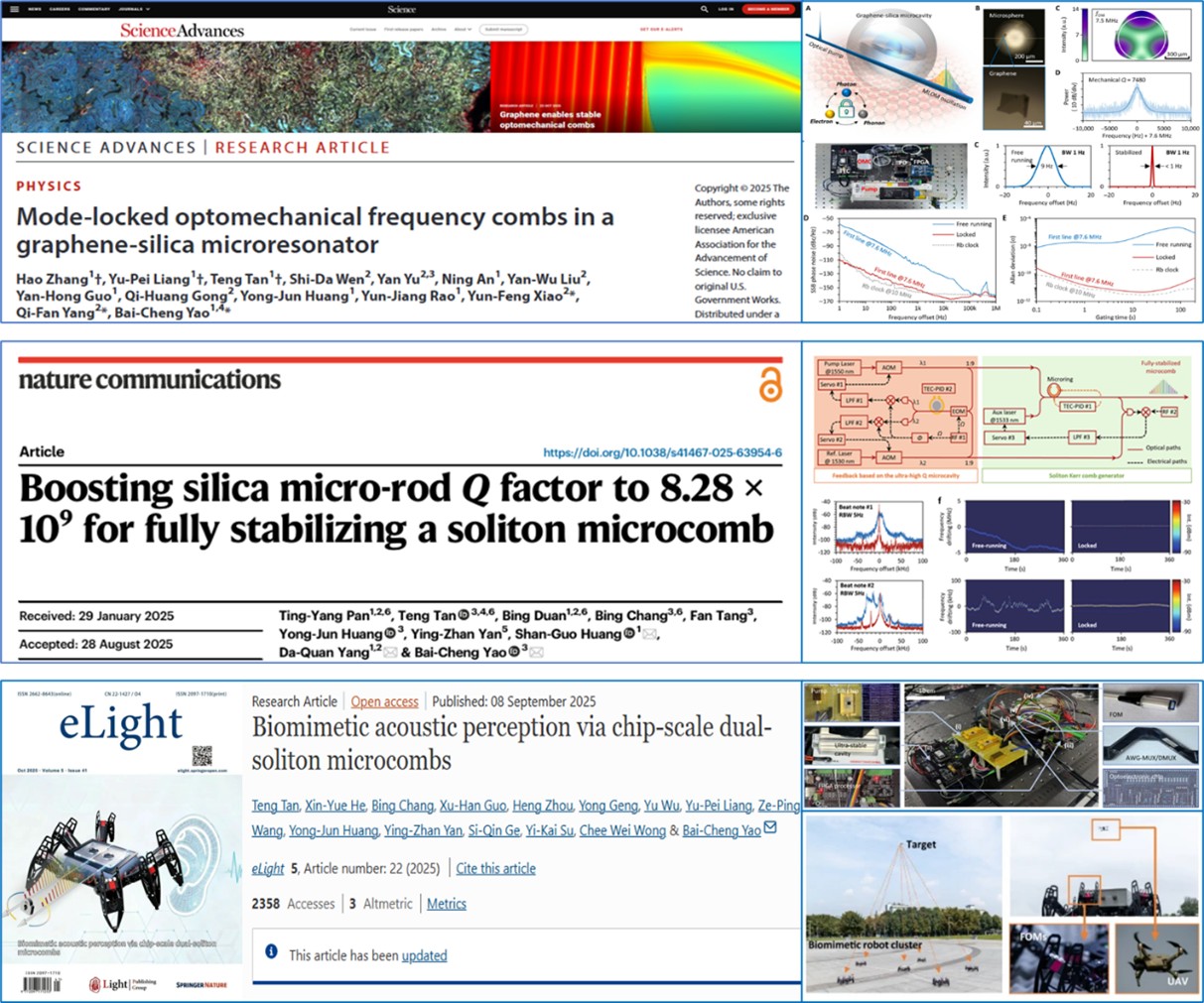

3.饶云江教授团队在微腔光学频率梳及其光纤传感研究中取得系列进展

微腔光学频率梳作为新一代精密计量光源,面向光纤传感应用的需要,在具有大带宽、高相干、多通道的突出性能优势的同时,也存在光电子混合集成难、高效率稳定难和大容量并行感知系统接入难的关键技术问题。近日,电子科技大学信息与通信工程学院饶云江教授团队在国际顶级期刊Science Advances(《科学进展》,影响因子14.9)、Nature Communications(《自然通讯》,影响因子13.7)和eLight(《光:快讯》,影响因子32.8)连续发表多篇论文,报道了微腔光学频率梳及其传感技术的持续研究进展,电子科技大学为上述论文的共同第一作者单位和最终通讯作者单位。相关研究得到了国家自然科学基金区域联合重点项目、国家自然科学基金青年项目和国家重点研发计划的支持。

在发表于Science Advances的研究论文中,电子科技大学与北京大学、美国加州理工大学合作,提出了一种复合微腔结构新方案,通过光子、电子和声子的交叉调控,在100GHz重频的光学腔中激发了MHz级重频的锁模光机频率梳,进而展现了与铷原子钟相当的频率稳定度,全系统能够封装在厘米级尺度的紧凑模块中,为光子-射频传感解调提供了新的标定工具。团队博士生张浩、梁瑜佩和青年教师谭腾副教授为论文共同第一作者,电子科技大学姚佰承教授和北京大学肖云峰教授、杨起帆教授为论文共同通讯作者。该论文入选Science Advances当期高亮论文(共3篇)。

在发表于Nature Communications的研究论文中,电子科技大学与北京邮电大学合作,提出了大幅提升WGM微谐振腔Q值的加工方法,进而使用该超高Q值微谐振腔实现了片上孤子克尔光频梳的全锁定,为光纤传感提供了一种新的紧凑化光源方案。团队博士生常冰、青年教师谭腾和北京邮电大学博士生潘廷阳、博士后段冰为论文共同第一作者,姚佰承教授和北京邮电大学杨大全教授、黄善国教授为论文共同通讯作者。

在发表于eLight的研究论文中,电子科技大学与上海交通大学、中国科学院动物研究所、中国电子科技集团智能院合作,提出一种基于昆虫听觉仿生原理的声学分析装置,采用全锁定光学频率双梳,驱动超过100个光纤声学探头,开创性地实现了对自由空间发声目标的nPa级高灵敏探测、cm级高精度定位和优于99%的高准确识别,并实现了在仿生机器人上的灵活部署,在无人机被动侦测等应用中展现了优异性能。电子科技大学信息与通信工程学院博士生何欣玥、常冰、谭腾副教授、周恒教授和上海交通大学郭旭涵教授为论文共同第一作者,电子科技大学姚佰承教授为论文唯一通讯作者。该论文入选eLight当期封面论文。

论文链接:

[1] https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.ady1279

[2] https://www.nature.com/articles/s41467-025-63954-6

[3]

https://elight.springeropen.com/articles/10.1186/s43593-025-00099-5

(来源: 电子科技大学)

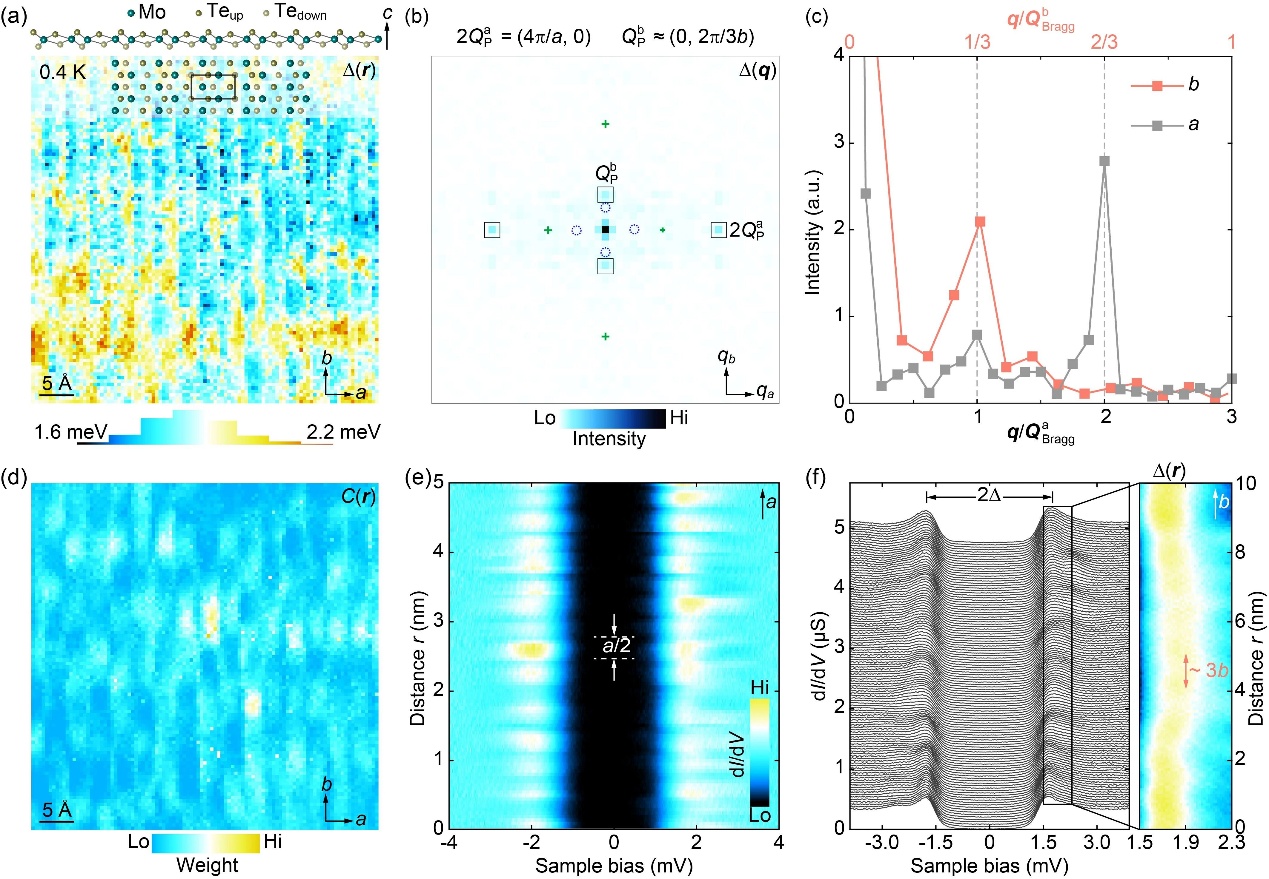

4.苏州纳米所Nano-X李坊森等合作在单层薄膜超导配对密度波实验研究方面取得进展

近年来,非常规超导体中伴随出现的多种对称性破缺现象成为量子材料和凝聚态物理研究的前沿焦点。其中,超导配对密度波被认为是理解非常规超导机理及其奇异量子态的关键所在。尽管在铜氧化物、铁基超导体、笼目超导体以及过渡金属硫族化合物中,陆续有关于单个或多个晶格周期超导配对调制的报道,然而要探测配对序参量在晶胞内部的空间调制,一直是实验物理面临的重大挑战。

在前期欠掺杂单层1T′-MoTe2中观察到共存五倍单轴电荷密度波与配对密度波的基础上(Phys. Rev. B 112,L060503 (2025)),中国科学院苏州纳米所纳米真空互联实验站李坊森研究员等与清华大学物理系宋灿立、马旭村、薛其坤研究团队及波士顿学院汪自强研究组合作,基于真空互联的极低温扫描隧道显微镜和分子束外延等设备,在单层1T′-MoTe2超导薄膜首次直接观测到亚晶格内库珀对密度波(PDW)与电荷密度波(CDW)的竞争-耦合共存现象。研究团队在高质量原位外延生长单层1T′-MoTe2薄膜的基础上,利用极低温扫描隧道显微镜/隧道谱成像,清晰地观察到超导能隙大小、相干峰强度及能隙内态密度的周期性空间调制(如下图所示)。

该调制沿Mo原子链方向呈现三倍晶格周期的配对密度波结构,并在垂直方向上表现出半个晶胞周期的空间调制。这代表了目前实验上所能解析的最小空间周期的配对调制,充分体现了真空互联实验站极低温扫描隧道显微镜的分辨能力。进一步研究表明,该双轴配对密度波的形成与该多带体系中的有限动量配对密切相关;其调制幅度随着温度升高或外加磁场增强逐渐衰减直至消失,符合配对密度波的特性。尤为重要的是,研究发现PDW波矢与体系中CDW波矢截然不同,清晰地揭示出该双轴配对密度波的本征特性。本研究填补了PDW微观机制研究的缺口,建立了1T′-MoTe₂与铁硫族等强关联超导体的概念联系。

图:单层1T′-MoTe2薄膜中的双轴配对密度波。

该成果以 Imaging Sublattice Cooper-Pair Density Waves in Monolayer 1T′-MoTe2 为题发表于《物理评论快报》(Physical Review Letters )。以上成果的通讯作者为中国科学院苏州纳米所李坊森研究员、清华大学宋灿立教授、清华大学薛其坤教授和波士顿学院汪自强教授。研究工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金委员会、量子信息前沿科学中心、低维量子物理全国重点实验室以及中国科学院苏州纳米所纳米真空互联实验站(Nano-X)的资助。

论文1:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/x6k9-wgk9

论文2:https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/px77-3gg1

(来源: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所)