编者按

根据《纽约时报》近日的报道,亚马逊正加速推进自动化战略,计划在未来数年内通过机器人系统取代超过 60万个美国岗位。多名知情人士及内部战略文件显示公司希望在 2033 年前实现该目标。亚马逊的机器人研发团队正致力于将自动化应用于公司 75% 的整体运营流程,并预计到 2027 年可减少约 16 万个美国岗位。

亚马逊这一动作,再次引发社会审视和思考AI对就业岗位和职场生态的结构性影响。自OpenAl发布ChatGPT至今不足三年,以人工智能为代表的新生产力已深刻重塑了工作场景的运行逻辑。AI正逐步承担起重复性任务执行、创意内容生成与预测分析等原本依赖人力的工作,将员工从繁琐事务中解放出来。

然而,百面对这场技术变革,员工的情绪却显得复杂而矛盾。他们真心赞叹AI先进的同时,也为如何赶上AI浪潮焦虑,为AI可能带来的工作替代而担忧。焦虑和担忧来源于未知。亟待厘清的是,当A真正融入组织运行的肌理,它究竟代表着什么?人类员工将如何与AI实现有效协作?而这项技术又将对现有组织结构产生怎样的深远影响 ?

AI不止是工具

传统组织范式中主要讨论的是“人”和“人”之间的关系,比如委托-代理关系,又比如管理者和员工的关系;“人”和“组织”的关系,比如员工如何通过中介变量(Mediators,如员工的知识技能、员工敬业度等)影响组织绩效。

而AI时代,不能仅将AI看作是一个由先进技术包装而成的工具。AI的出现,组织关系中增加了新的维度——从二维的“组织-人”,变成了三维的“组织-人-AI”。

这一范式转变的深层影响,将直接作用于管理学和组织层级结构的核心。现有的组织结构,是建立在人类管理者管理其他人类员工的基础之上的。管理者的核心职能是分配任务、监督进度和评估绩效。而AI的引入,意味着组织中出现了能够自主完成复杂任务的非人类“员工”。人类管理者无法用传统的方式去“管理”一个AI智能体(例如,通过激励谈话或职业发展规划);人类员工也没法通过传统的方式和AI达成协作(例如,通过开会对齐工作目标)。这时候“管理者”和非人类“员工”(即AI)之间,人类员工和非人类“员工”之间、甚至是原本的管理者和人类员工之间的关系都会发生根本性的改变。

重新定义关系:人机协同三模式

乔治·弗拉贾达基斯(George Fragiadakis)教授及其团队把新范式中AI和人类的关系定义为人机协同(HAIC,Human-AI Collaboration),其具体关系可分为三类:以人为主、AI为主、共生。

1.以人为主(Human-Centric Model):

在以人为主的模式下,人类保有任务的主要决策权。人类利用AI作为增强工具来提升能力,且AI短时间内无法在相关任务场景内取代人类角色。这种模式下,人类将AI用于重复性较高、或者数据密集型(DATA-Intensive)的工作。

典型场景:微软、埃森哲等公司程序员通过GitHub Copilot(代码辅助软件)完成代码编写;放射科医生通过AI-CAD工具完成乳腺癌筛查,降低工作量,提升筛查性能。

2.AI为主(AI-Centric Mode):

此种模式是指将AI作为协作过程中的主要代理,由AI负责决策,并在最少的人为干预下完成任务(通常人类负责有限的升级问题解决,结果审阅等工作)。这种模式通常具有自动化运作特征,AI能独立执行任务,但通常只涉及AI与人类的单向交互。此种模式适合任务边界清晰,且AI能力可完整支持的工作。

典型场景:Waymo无人出租车在美国凤凰城、旧金山、洛杉矶全无人驾驶运营,截至2025年6月累计完成9600万英里(无安全员);沃尔玛和服务商Symbotic合作,由AI调度系统完成百上千台移动机器人自主入出库、拆垛、拣选与拼垛(人工仅在异常处置与上游质检环节出现)。

3.共生(Symbiotic Mode):

共生模式是一种平衡的伙伴关系,人类和AI相互增强彼此能力。这种模式的特点是双向互动,共同决策,不断交换反馈。这种模式在复杂任务中尤其适用,这也将是未来工作场景中人类与AI的主要合作模式。

典型场景:奥美系180(创意服务机构)与Adobe Firefly工具合作,反复完成人机互动的“提示-审改、定稿”流程,在5天时间内创作了12种艺术风格的54万张品牌图像,实现人机共创;SAP客户使用AI Copilot Joule,在供应链、采购、财务等核心流程内让员工和AI完成协作,由员工完成业务语境判断,AI完成计算和流程生成。

HAIC(人机协同)是工作场景中必然会出现的时代洪流。它的介入,给传统的组织范式带来新的变化,为组织的战略流程重塑、架构设置革新、人才管理与激励等方面带来新的发展方向。

战略流程重塑:从“换马达”到“重构产线”

当组织在业务流程中引入AI,若采用以人为主(Human-Centric Model)和AI为主(AI-Centric Mode)的合作范式,则其对战略流程的影响相对较小。在以人为主(Human-Centric Model)的模式中,人类的决策还占中心地位,人类岗位/角色的职责范围可能会扩大,流程环节可能会减少,但其不会带来整体性、复杂的流程重塑。

而采用AI为主(AI-Centric Mode)模式的往往是AI Native的新场景,或者将原有业务场景完全AI化的新尝试。此类场景一般业务边界清晰,对原有组织整体的流程构成挑战不大。

但如果希望通过共生模式(Symbiotic Mode)引入AI,则需要进行完整的流程重塑,单点/孤立的AI化改造往往不能满足期待。一份来自BCG和MIT斯隆商学院的研究报告指出,如果只将AI简单插入工作场景,而不做流程的改造,则AI能为其带来的收益是那些完成流程改造实践的1/5。全面改造现有流程以迎接新生产力,是一个必经阶段。甚至,从历史上看,这种对先进生产力的追求,往往也都伴随全局性的流程改革。

经济历史学家沃伦·德瓦恩(Warren D.Devine,Jr)曾在《从传动轴到电线:电气化的历史视角》中描述过在电力替换蒸汽动力的缓慢演变过程。十九世纪末,纺织业是工业革命的支柱产业,也是蒸汽动力的最大用户之一。

一个典型的纺织厂,其动力核心是一台巨大的、位于工厂中心的蒸汽机。这台蒸汽机通过一个复杂的系统,带动天花板上的主驱动轴、传动皮带和滑轮,再将动力分配给成百上千台织布机。十九世纪九十年代初,直流电动机开始出现在制造业中。作为新生产力,它凭借清洁度、稳定的动力、易于控制等特点获得企业主的青睐。当时开始了第一波电气化的改造。在这轮改造中,绝大部分的改造方案是在原来放置蒸汽机的地方,换上巨大的电机,然后连接到原封不动的、旧有的整套皮带和传动轴系统上,以此驱动全厂的织布机。

这一阶段的改革很难说是完全成功的。电机对蒸汽机的简单取代并没有直接带来生产力的提升,生产成本也并未因为电机的采用而得到下降,甚至因为整体机械的适配、大规模电力供应限制等问题而导致了生产成本上升。直到二十世纪二十年代,新一代的工程师才意识到真正的电气化革命不是换个马达这么简单,而是要彻底抛弃巨大的中心传动轴,为每一台机器独立供电,并以此为基础重新设计整个工厂的生产流程,才能真正摆脱上一代蒸汽机的工作范式,发挥电力的优势。

彼时彼刻恰如此时此刻,那是电力取代蒸汽动力的前夜,那么AI突起的今夜呢?

麦肯锡合伙人拉里娜·伊(Lareina Yee)及其同事认为AI看似功能强大,却无法在脱离人类帮助的情况下直接改善组织整体工作流,实现业务的AI化改造。如果AI化变革项目从开始便聚焦整个工作链路(涵盖人员、流程、技术等各个环节),那么其将有更大的成功概率。了解AI在每个环节中能发挥何种作用,是实现AI化变革价值的关键路径。重新设计工作流的重要起点,有助于找到系统性解决问题的关键切入点,让AI与人类高效协作,从而更有效地达成业务目标。

未来组织图鉴:中心化、扁平、以任务为中心

1.组织中心化

在企业追求整体AI化的过程中,需要有掌控AI集中治理与分散执行的角色(如AI CoE,即AI治理团队/AI卓越中心)。组织的AI化变革同一般的创新实践不同。创新类工作采用自下而上的方式,往往能得到创意的涌现;而若企业AI化变革采用分布式的、自下而上的方式运行则可能限制变革最终效果,造成资源的重复投入。组织没有中心化的AI变革抓手,往往容易陷入以下三种陷阱:

陷阱一:拿着锤子找钉子。在AI浪潮袭来的时候,各个部门有强烈的AI化诉求。为追求快速部署的效率,采用市场上现有的标准化解决方案往往会是他们的第一选择。此时,AI帮助企业解决的是“标准化方案能解决”的问题,而不是“企业需解决的问题”。也由此,分布式执行AI化改革的组织很难获得一个整体最优的解决方案。

陷阱二:重复。不同部门有时会解决相似的问题,但部门墙往往会导致重复建设。以AI客服答疑诉求为例,大型组织中的人力资源部门的诸多政策需要通过AI完成员工答疑,财务部门同样有相关的答疑诉求,此二者背后需要的AI能力类似,但往往人力资源部门和财务部门会独立设计解决方案,而非选择协同共享AI能力。

陷阱三:矛盾。当不同的部门采用不同的数据集和不同的模型解决相似的问题时,往往会得到矛盾的答案。格雷厄姆·肯尼(Graham Kenny)和金·奥斯特惠(Kim Oosthulzen)在《哈佛商业评论》中给出了一个生动的例子。一家总部位于澳大利亚的跨国银行在推行AI化的过程中,财务部的风险管理AI基于传统的信用评分和历史贷款表现将特定客户群体标记为高风险。与此同时,营销部门的客户获取AI根据数字行为和社交媒体数据将同一个客户群体确认为主要目标客户。这个矛盾的结论引起了内部严重的消耗。

2.层级扁平化

层级扁平化是组织在AI新范式中的一个典型的特征。一方面,AI显著增强人类员工能力,扩大人类员工职责范围。在总体职责范围不变的情况下,员工数量会得到减少。组织规模整体缩小也便带来了组织的扁平化。另一方面,普通员工和中层管理者之间,中层管理者和高级管理者之间的边界都在漫漶。毕马威(KPMG)劳动创新部门的负责人埃德维热·萨科(Edwige Sacco)曾发表观点:普通员工因为得到AI的助力从简单的工作中解放出来,获得时间专注于更高难度的工作(比如为会议或战略对话做准备);而中层管理者则从方法论准备等工作中抽离出来,将时间花在直面客户问题、加强客户沟通,这些变化都让他们更接近下一个层级的角色,而传统层级隔阂也在过程中逐渐消失。

传统管理者的核心工作是分配任务、监督进度和评估绩效。而在AI范式的组织中,未来管理者的核心工作,将是组建由人类和AI构成的混合团队,为团队设定战略目标和伦理边界,并整合最终的产出。这要求一套全新的技能组合:更少的直接监督,更多的系统性思维、战略情境设定和异常情况处理能力。这种转变很可能会催生更扁平化的组织结构,传统管理者的数量将减少,也许取而代之的将是一个新兴的“人机协同编排者”阶层。

3.任务型组织

任务型组织指以任务的端到端解决为核心,按照任务解决环路设置组织角色(人类员工&AI员工)的一种组织形态。任务型组织一般规模较小,设置灵活,其在决策指挥、信息流动、资源配置等方面具有优势。微软AI平台产品副总裁(Corporate Vice President, AI Platform)阿莎·夏尔马(Asha Sharma)和腾讯青藤教务长杨国安均认为任务型组织将在AI时代扮演重要角色。

阿莎·夏尔马(Asha Sharma)认为,传统的组织架构是基于“人”建立的科层制,而在AI时代组织构建的核心是“任务”。传统的组织架构图(Org Chart)会被工作图(Work Chart)/任务网络(Task network)取代。组织将按照可度量的任务回路(Task Loop)安排,而不是按照固定的职能(Lane)来设计。杨国安也有类似观点。他认为任务型组织是基于未来的机遇,强调Owner(而不是Leader)。传统的科层制组织层次分明,分工明确且标准化,适合稳定环境,而任务型组织适合充满不确定性的环境。

AI时代的组织架构变化并不会一蹴而就,它可能在组织中以试点/特区的形式开始,逐渐完成革新。组织中心化、层级扁平化和打造任务型组织不是全新的组织课题,不过AI的出现,让这些组织方向得到了实现的技术基础,也为打破原有的组织板结提供了改革的契机。

你的岗位,需要“重新定价”

在任务型组织的大方向下,无论是以人为主(Human-Centric Model)、AI为主(AI-Centric Mode)还是共生模式(Symbiotic Mode),都将更加侧重对任务结果的衡量,并且根据任务结果设计短期薪酬激励方案。

在目前的技术边界下,HAIC(人机协同)完成的任务一般都有SOP(Standard Operating Procedures),确定的结果以及明确的结果衡量标准(evals,即评测方法及标准,其设定是AI产品/功能上线前需要着重准备的内容)。因此,直接根据任务结果完成激励有其实现基础。同时,在共生模式(Symbiotic Mode)下,对人类员工的衡量标准会也会从原先相对宽泛的OKR/KPI指标,下探到任务级的SLA(Service Level Agreement,服务水平协议),比如延迟、吞吐、产品可用性等。

AI时代会更加侧重对任务结果的衡量还有一个可比案例。Open AI董事长布雷特·泰勒(Bret Taylor)创办了一家为ADT、Sonos、Casper等企业提供客户服务的AI Agent公司Sierra。Sierra区别于其他传统2B软件服务公司的核心点在于其商业模式——只对结果进行收费。也就是说当AI Agent自主解决客户打电话或聊天的案件时,需要付费;如果AI Agent将客户电话转移到真人身上,它将不收取任何费用。布雷特·泰勒(Bret Taylor)认为这种为结果付费的商业模式应该成为未来AI Agent行业的标准商业模式。由此也可见,对任务结果直接进行衡量(Measure the Value),将是AI时代管理过程中的重要发展方向。

在薪酬激励侧的另一个课题是预测定价。AI实践整体尚属于早期,有时虽然HAIC(人机协同)任务有明确结果,但任务结果与业务价值之间无法完成直接关联,此时便需要通过预测定价,完成薪酬激励方案设计。

预测激励分为两种:

方案一是仍在任务型组织方向内,预测任务结果和实际的业务价值之间的关系,其本质是对市场反馈的预测。

方案二则是回归传统的薪酬方案,对岗位/角色的价值进行预测定价。“以岗定薪,以绩定奖”是经典的薪酬设计理念,那么在HAIC的工作模式将如何影响员工的薪酬定价?假设员工A善用AI工具,员工B是普通员工,员工A的工作产出是员工B的10倍,现在要给员工A额外的薪资激励,请问此部分是属于“调整的岗位薪资”,还是“奖励薪资”?答案也许是——“调整的岗位薪资”。

员工A和员工B虽然在为同一类任务结果努力,但其履职所需要的技能,工作职责的范围其实已经发生了较大的变化,其工资的调整更像是“一个人干了10个人的活,拿3个人的钱”。选择重新定价“岗位薪资”而非设计“奖励薪资”的方式完成HAIC工作模式下的员工激励还有另一个原因——避免“AI厌恶”。

埃默里大学(Emory University)教授杰西·博克施泰特(Jesse C. Bockstedt)研究发现当薪酬激励规则定为“因参与者任务表现好而获得激励”时,他们表现出更强的同人类员工进行合作倾向(减少同AI的交互),哪怕有确实的证据表明在相同任务上与AI的合作将带来更好的效果;而当把薪酬激励规则改为“因任务表现不佳而扣减薪酬”时,对AI合作的厌恶即被消除。

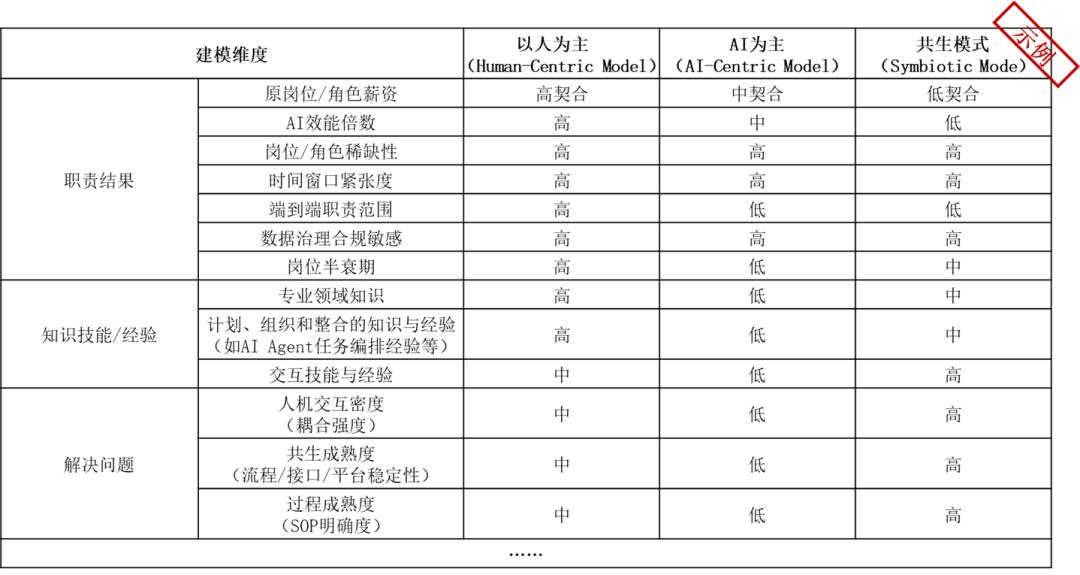

也因此,方案二的预测定价,就是定出这个“新”岗位/角色,到底“能多拿几个人的钱”。此时的预测,可以首先选取定价维度,再形成各维度之间的函数关系,以此形成预测定价。具体的函数关系设定与不同组织的实际情况息息相关,但定价维度的选择在不同的组织间有一定的共性。

有些定价维度可以跨HAIC的不同模式共用,比如市场稀缺度、时间窗口紧张度。有些定价维度则会根据不同的HAIC模式而有所差异化。比如在以人为主(Human-Centric Model)模式下定价时可以考虑原岗位薪资、AI效能倍数(使用AI带来的效能提升),但共生模式(Symbiotic Mode)则无法使用,因为共生模式一般会伴随完整的流程改造,嵌入其中的人类员工岗位/角色与原有岗位差异较大;再比如岗位半衰期(岗位生命周期)对于以人为主(Human-Centric Model)模式和共生模式(Symbiotic Mode)相对重要,而对于AI为主(AI-Centric Model)中的人类员工定价可能就不是关键因素。不同的组织在不同的时间窗口,会有不同的定价维度选择,也会构建出不同的模型关系。下文展示部分建模可能相关的维度,供参考。

二十世纪二十年代,电力取代蒸汽动力,开始广泛使用于生产环境中;二十一世纪二十年代,AI忽地出现,潜入人们的工作和生活。大变革里,有人嗟与叹,沉浸在上一个时代的余晖中;有人鼓与呼,为迎接新世界的到来而高歌。你我现在就处于这样一种时刻,矛盾、冲突、迷惘,兴奋,紧张。但,希望正在此时此地孕育。二十世纪二十年代,茨威格写下《人类群星闪耀时》;一百年后的今天,AI开始与人共存。自此后,也许,闪耀的不只有人类的光芒;也许,人类在宇宙中也将不再孤独。

参考资料:

1.Fragiadakis, George, et al. "Evaluating human-ai collaboration: A review and methodological framework." arXiv preprint arXiv:2407.19098 (2024).

2.Teevan, Jaime, B. Hecht, and S. Jaffe. "The new future of work." Microsoft Internal Rep (2020).

3.Lauritzen, Andreas D., et al. "Early indicators of the impact of using AI in mammography screening for breast cancer." Radiology 311.3 (2024): e232479.

4.https://waymo.com/intl/zh-cn/safety/impact/

5.https://ir.symbotic.com/news-releases/news-release-details/symbotic-acquire-walmarts-advanced-systems-and-robotics-business?utm_source=chatgpt.com

6.https://blog.adobe.com/en/publish/2024/10/15/announcing-2024-adobe-firefly-partner-award-winner-runners-up?utm_source=chatgpt.com

7.https://www.sap.com/products/artificial-intelligence/ai-assistant.html?utm_source=chatgpt.com

8.Ransbotham, Sam, et al. "Expanding AI’s impact with organizational learning." (2020).

9.Devine, Warren D., Jr. "From Shafts to Wires: Historical Perspective on Electrification." The Journal of Economic History (1983).

10.Yee, Lareina, M. Chui, R. Roberts, and S. Xu. "One Year of Agentic AI: Six Lessons from the People Doing the Work." McKinsey & Company (2025).

11.Kenny, Graham, and K. Oosthuizen. "Don’t Let AI Reinforce Organizational Silos." Harvard Business Review (2025).

12.HBR Editors. "How AI Is Redefining Managerial Roles." Harvard Business Review (2025).

13.Zou, Yunjin, and Lan Xue. "非常规任务应对的组织学解释:任务型组织的生成逻辑与运作机理——基于智能体模拟仿真的分析." Journal of Public Management (2025).

14.https://www.theverge.com/decoder-podcast-with-nilay-patel/773904/sierra-ceo-bret-taylor-ai-agents-openai-bubble-interview

15.Bockstedt, Jesse C., and J. R. Buckman. "Humans’ Use of AI Assistance: The Effect of Loss Aversion on Willingness to Delegate Decisions." Management Science (2025).