AI 浪潮席卷生产力工具的今天,笔记应用赛道也陷入了一场激烈的“功能竞赛”。

然而,一个令人深思的悖论也随之浮现:当工具变得越来越“智能”和“全能”,我们与灵感之间的距离,有时反而更远了。

许多应用的“AI 化”,无意间变成了需要用户去学习和适应的负担,甚至会中断用户原本流畅的思考和记录过程。

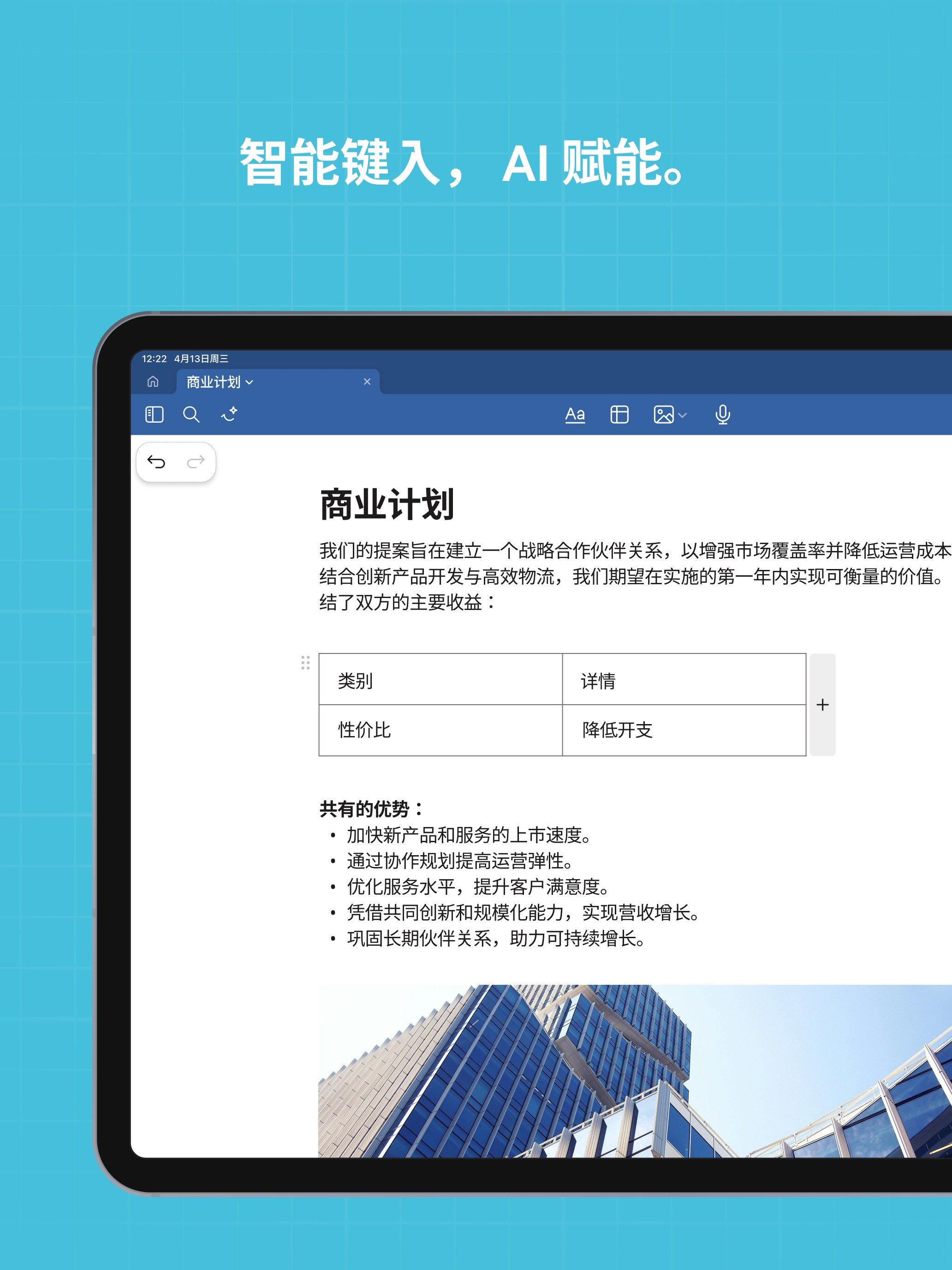

作为行业首个在应用中实现的自由智能交互体验的电子笔记应用,Goodnotes 最近也进行了全新产品升级:首次推出白板、文本文档、以及紧扣生产力需求的 Goodnotes AI 等功能,瞄准了专业领域的用户和办公群体,进一步将 AI 深度融入全工作流。

相比 AI 带来的无限可能,这家公司想要先回答一个更纯粹的问题:在智能化的时代,一款生产力工具如何才能像朋友一样服务于人的习惯,而不是服务于 AI 的应用?

在类似的问题上,Goodnotes 早已不是“新兵”。自 2011 年上线以来,一直专注于手写体验的 Goodnotes 如今已经拥有超过 2500 万月活用户,但当你打开界面,看到的还是简单、随意、无干扰的笔记本和文件夹。

而在融入了 AI 的能力以后,Goodnotes 从生产力“工具”到“伙伴”的进化,也为整个行业从冰冷的工具理性回归“人性化”,提供了一个独特的视角。

“用户养成”的进化之路

Goodnotes 的产品迭代史,是一部典型的“用户养成”史。

回看 Goodnotes 的产品迭代轨迹,做到了以用户需求作为立身之本。Goodnotes COO Minh Tran 告诉 36 氪,团队与用户的距离“非常近”,在社区化的运营中不断倾听、吸收、解决用户的需求和建议,帮助自身在每个技术转型期做出关键决策。

比如,在 Apple Pencil Pro 推出没多久,Goodnotes 就“听用户的话”做技术投入,率先实现了压感优化。再到本次升级的白板、更适合结构化创作的文本文档功能,都是源自对用户创意工作流的长期追踪,也是用户群体里呼声最高的功能。

这种深度共生的用户理念,让 Goodnotes 做出了一款拥有忠实用户群体的生产力应用,用户平均每天使用时间达到了 70 分钟。用户使用过程中产生的碎片化需求,持续转化为专业壁垒。

但与此同时,Goodnotes 似乎也在揭示一个反常识的规律:在生产力领域,极致的专业主义,辐射范围可能比浅尝辄止的多元化更加广阔。

其实,产品诞生的契机也是来自于创始人 Steven Chan 大学期间自身的需求。纸质笔记在数学公式推导和草稿修改中的效率瓶颈,催生了 Goodnotes 的核心构想——通过数字化工具的手段,重构非结构化知识和思考的记录方式。

Goodnotes 专注于“手写体验”,也因此在 AI 时代获得了非结构化数据的先天优势:

手写,不但是人类最本能的表达方式,也是信息密度最高的非结构化数据之一,包含着各行各业专业人士的思维轨迹。而在 AI 技术成熟之后,这种交互认知框架就有机会被构建成为新的结构化生产力。

十五年来,本着用户至上的理念,Goodnotes 完成了三次关键跃迁:

第一次是 2015 年,乘着 Apple Pencil 发布的东风“起飞”,产品从能用到好用,一跃成为了最受欢迎的 iPad 生产力应用之一。

Apple Pencil 的问世不仅解决了电子书写的技术瓶颈,也验证了 Goodnotes 长期深耕手写交互路径的前瞻性。通过深度整合,Goodnotes 率先将采样率和压感识别精度提升到了专业数位板的水准。随后在用户量激增的几年里,团队规模也从个位数扩张到了现在的 300 多人。

第二次则是在平板设备普及和产品体验不断打磨的过程中,通过跨平台的技术演进与生态搭建,让用户能够在多设备间自由切换,享受电子笔记带来的高效与灵活。

第三次,则是 AI 的引入。Goodnotes 在多年多模态渲染技术积累的基础上,将手写、语音等非结构化内容与结构化信息有机结合,打造出灵活且智能的创作空间。用户在记录与创作的任意阶段都能获得 AI 的实时协助,使笔记内容得以从非结构化轻松转化为结构化知识,大幅降低创作门槛并提升效率。

通过在多渲染技术上的长期积淀,Goodnotes 将手写笔记、会议录音等非结构化数据整合为可检索、可编辑的智能知识图谱,并结合 Goodnotes AI 来协助用户的内容创作。用户的创作过程多样而丰富,涵盖从手写、打字到语音记录等多种形式。与市面上仍局限于单一格式的 AI 产品不同,Goodnotes 选择开辟全新的方向——让 AI 能够同时理解并处理手写、文字、图片与语音等多模态内容,为用户的每一种创作方式提供真正智能的支持。

这三次关键演进,都不是追逐技术热点的仓促转向,而是基于和用户站在一起的“必然选择”。

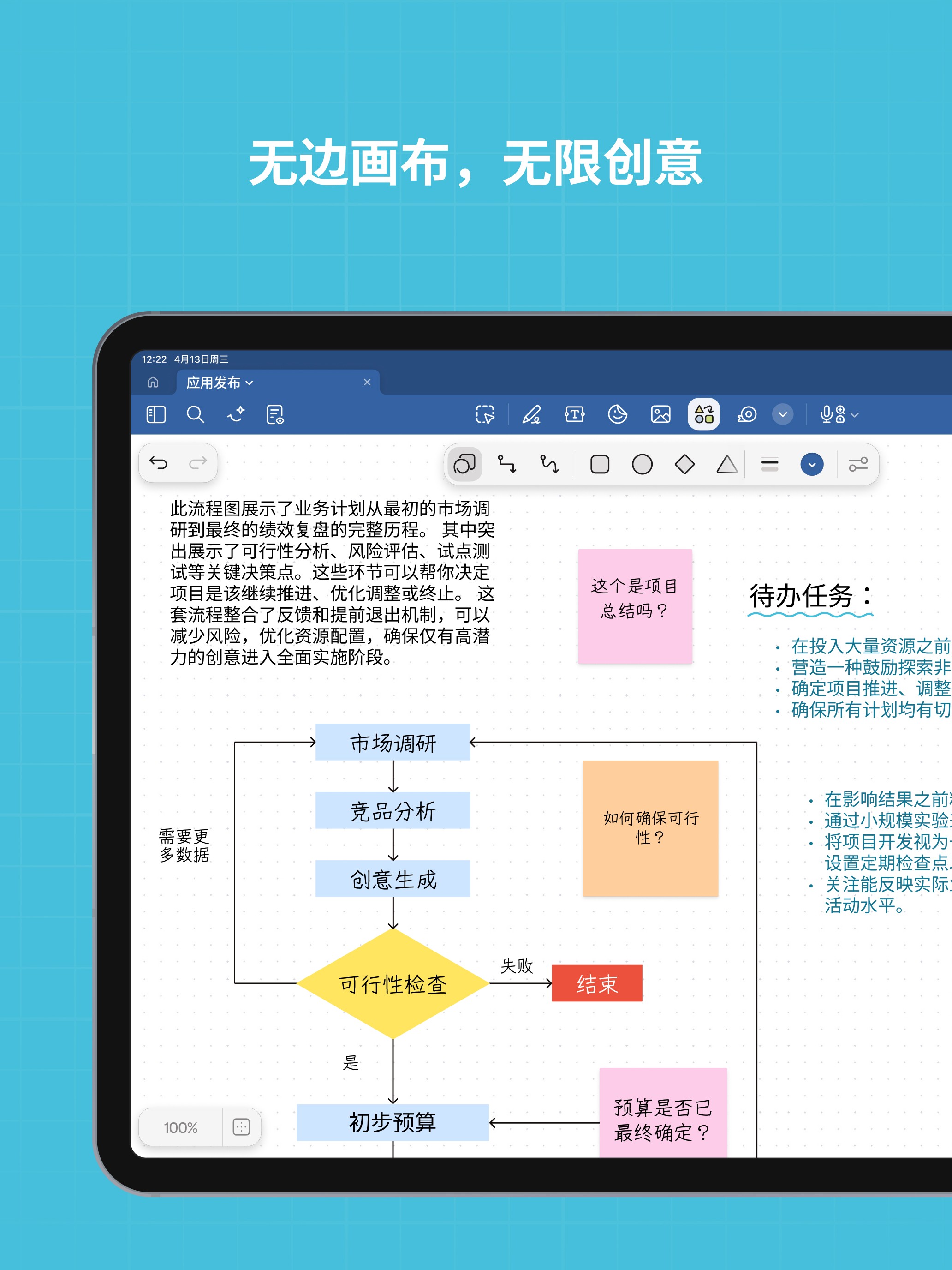

用户体验和用户选择,是一种动态进程,而不是一成不变的静态标准。因此,在生产力行业竞逐大模型能力的同时,Goodnotes 选择了用一年多的时间开发用户最需要的功能,攻克无限画布在极端缩放下的视觉渲染难题。

除此之外,笔迹延迟和视觉保真度上的自研专利优势,也是 Goodnotes 难以逾越的技术护城河,也是一种“慢功夫”下的体验壁垒。它印证了生产力工具行业的“悖论”:比起智能化的速度,尊重用户“思考精度”的能力,同样是一种稀缺的竞争力。

有形边界与“无形 AI”

相较其他智能笔记应用,Goodnotes 的核心优势在于其对“创意工作流”的深度支持。

以工程师团队的技术方案讨论会为例,参与者可以在一个无限画布上混合使用手写公式、流程图草图和语音注释,而 Goodnotes AI 则能够做到实时识别这些多模态信息,提供结构化的信息支持。

可以看出,Goodnotes 本次升级,精准切入了新质生产力关注的“创新驱动”和“要素重构”。

白板功能通过无限画布打破了传统笔记的线性和空间限制,使碎片化的灵感得以呈现为自由的思维轨迹。文本文档功能则突破了产品的固有形态,建立起从手写草稿到规范文档的完整工作流,让 Goodnotes 从以手写为主迈向了“多模态输入并重”。

基于这两个方面的“要素重构”,Goodnotes AI 才能成为一个生产力伙伴。

相较于手机备忘录的轻量记录,Goodnotes 构建了一个无形的内容边界,也打造了一条完整的从“灵感产生”到“成果输出”的创意交付链路。而思维萌芽和成果交付之间的损耗,正是当下生产力领域普遍存在的效率断层。

生产力工具 AI 化中的第二个痛点,在于“强大”与“克制”的博弈。

Goodnotes AI 的交互逻辑就体现了一种克制哲学:通过最小化干扰的设计,将 AI 定位为随时待命而非主动干预的智能体。这种"隐形 AI "的理念,还反映在只有当用户主动触发才显现的交互模式上,有效保护了创作过程中的心流状态。

由此可见,AI 能力的最高境界,是成为用户感知不到的思考辅助与延伸,成为一个“招之即来、挥之即去”的效率伙伴。

“很多时候,人们的效率都源自于持续的专注,任何打断认知进程的智能,其实都会违背生产力工具的初衷。”

Minh Tran 认为,智能生产力的本质仍然在于人,而并非工具本身,所以生产力应用也要审慎 AI 在产品中的介入尺度。而 Goodnotes 就是在追求一种“无形的智能”。

Goodnotes 在教育科技领域的布局,尤其是在部分 STEM 学科的探索,也展现了其将 AI 与专业场景深度融合的能力。比如,Goodnotes 内置的数学助手功能,让用户可以一边写一边学数学,从简单算术到微积分等复杂问题,可以选择直接求解,也可以选择让 AI 一步步辅导解题。

STEM 教育非结构化的学习、演算、实验过程,让 Goodnotes AI 找到了一个完美切入点。除了数学之外,Goodnotes 还在和全球各地的学校展开合作,让智能笔记在更多的教育场景中落地,推动全球教育的智能化转型。

在专业领域的应用中,手写智能笔记的想象力也在变得越来越大。Minh Tran 发现,Goodnotes 的用户群体也不乏律师、牙医这些职业群体,他们高频使用 Goodnotes 导入 PDF 的功能,在 PDF 上手写批注,批量标记和修订文档。这些使用场景说明,非结构化信息处理的需求在 B 端也存在着普遍性。

在 ToB 领域,Goodnotes 显露出了谨慎而务实的产品服务策略:在保持核心产品一致性的前提下,为客户提供选择性关闭云同步或者禁用 AI 的部署方案,以满足安全合规要求。

AI 工具同质化的当下,Goodnotes 再一次明确了自己的能力边界:在规模化扩张和细分赛道深耕之间取得平衡的秘诀,就是始终站在产品和用户、而非 AI 商业化的视角,把关键场景的体验做到极致。

创意,捍卫“人”的在场

Goodnotes 的野心,不是打造一个万能 AI,而是在数字化的洪流中,证明人的思维轨迹仍然不可或缺。在 AI 的力量面前捍卫“人”的在场,则需要打造一个兼具灵活性、纯粹性与规范性的表达空间。

坚守手写的价值,就是 Goodnotes 拥抱“思维原始形态”的方式。

在 AI 时代,手写的价值不但没有被代替,反而被放大了:AI 处理结构化信息趋于成熟,人类的生产力价值也更多被释放到了灵感创作、头脑风暴、思路整理、原型设计等非结构化的、以创新和创作为导向的场景中。

这些场景,正在成为现代知识工作中最具价值的核心环节。其中,手写不仅是更加灵活的信息载体,更是认知过程的具象化表达,其背后的笔迹记忆、即兴标注和独特的视觉布局,也构成了数字化时代稀缺的“人性化印记”。

个人思维过程的情感化表达与高效的智能化处理相融合,让 Goodnotes 开辟出了一条差异化的人机协同的路径。而在 Goodnotes 的笔墨下,人机关系也得到了新的定义:人,始终应该位于创新流程的起点和中心,技术则是环绕和贯穿全程的杠杆。

在技术不断演进的时代,守护手写这一思维的原点,是第一重“坚守”,保持独立判断的能力则是第二重。

Goodnotes 在商业模式上的独立性构成了这家公司在决策机制上的软实力。不为增长牺牲产品体验,让 Goodnotes 做了很多“慢功夫”,在定价策略上也能保持自主权。

本次升级以后,Goodnotes 在中国市场推出的 49.9 元/年的订阅制和 149 元一次性付费模式相当有价格竞争力,基本做到了“让人人可用”的产品初衷,也体现了对数字资产权的尊重。

当 AI 应用陷入了“如何教育用户”的瓶颈,Goodnotes 给出了另一种解法:真正的智能工具,应当既静默又主动。不打扰思维过程,但主动去适配和辅助人们的认知习惯。

未来的 AI 伙伴,仍然需要“以用户为师”。不是用效率上的万能去塑造用户,而是让智能化体验如水一般渗透进每一个自然的交互瞬间。

在 Goodnotes 的未来蓝图里,效率与情感、技术与人性,会在一张融合了手写与 AI 的无限画布上共生,而每个人与生俱来的创造潜能也将在此得到释放。