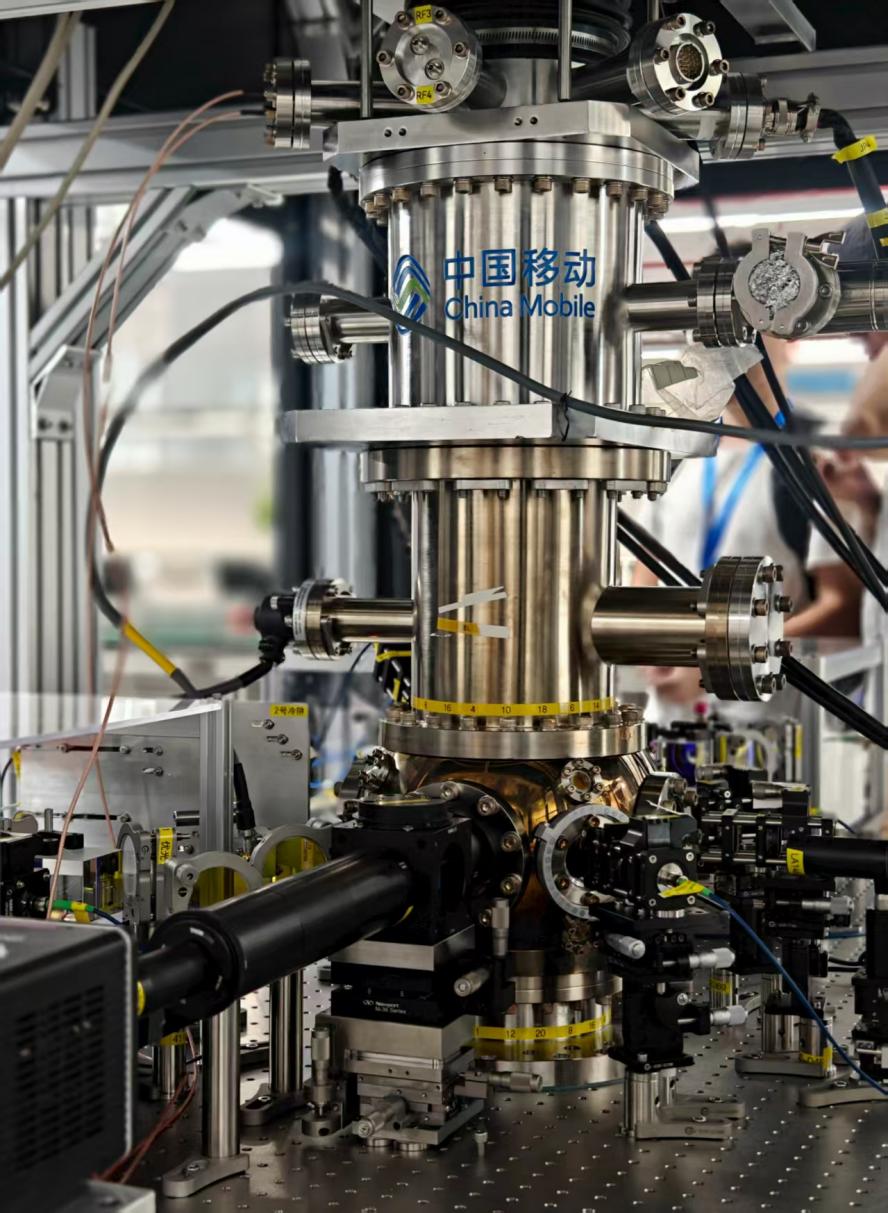

C114讯 9月18日消息(九九)目测30平方米的量子实验室,造价约3000万元。离子阱囚禁舱体、光控模块与电控模块等高精尖部件组成的离子阱试验装置,具象化地呈现在这个实验室中。

中国移动量子计算实验室

这就是中国移动最新发布的“无极一号”离子阱试验装置。该装置通过低温真空腔体囚禁二维离子晶格,利用高性能窄线宽激光对离子进行选择与调控,可实现量子态制备、量子态操控与量子态测量等完整的量子计算功能。

“无极一号”离子阱囚禁舱体

量子科技捷报频传,但仍道阻且长

2025年是量子力学诞生100周年,也是联合国确定的“国际量子科学与技术年”。

近一年来,国内外量子领域频传突破性进展:薛其坤、段路明院士等顶尖科学家领衔的团队,在高温超导材料、量子编码与纠错、量子直接通信等关键领域拿下新成果;英伟达也重磅入局,不仅开源“库达-Q”混合量子经典计算平台,还在前几天投资离子阱初创企业Quantinuum,用实际行动押注下一代量子计算技术革命。量子科技,正从技术突破期稳步迈向加速发展期。

全球量子企业路线图显示,2030年主流技术路线有望实现千级至万级物理量子比特、上百级逻辑量子比特的规模,逻辑错误率将达到10^(-5) ~10^(-6) 水平,可满足特定领域、特定问题上通用量子计算的应用需求。

在9月16日中国移动举办的量子科技前沿创新论坛上,国家最高科学技术奖获得者、南方科技大学校长薛其坤教授表示,量子计算是新一轮科技革命和产业变革最重要的前沿领域之一,是当前全球科技竞争的战略制高点,特别是量子计算机的突破进展,将会对人类产生深远的影响。“通用量子计算机的研制挑战人类最高智慧,具备纠错能力的量子计算机的诞生,将是另一个‘从算盘到计算机’的跨越。”

目前,这一领域正在以惊人的速度发展,中国在量子计算领域的投入也初见成效,目前在全球量子计算专利数量上位居世界前列,形成了从基础研究到应用开发的全链条创新体系。

但他同时指出,量子比特的相干时间非常短,错误率仍然是目前的主要瓶颈。另外,从1962年约瑟夫森效应发现,到超导量子比特晶体管的出现,把这样一个科学发现变成量子计算机的芯片方案,花了近40年的时间,到目前为止仍然没有落地,这充分说明,需要非常漫长的基础科研,才能把一个原理变成真正有可能实现的技术。

“无极一号”离子阱,支持100量子比特精准操控

中国移动量子核心攻关团队

中国移动在量子科技领域设置3支团队,量子计算北京团队、量子计算苏州团队和量子通信北京团队。

量子计算北京团队成员栾春阳介绍,目前,离子阱量子计算与超导量子计算一起,被认为是有望实现真正实用化的量子计算的两种主流方案。

栾春阳等发表在“科普中国”的文章指出,离子阱量子计算系统具有诸多独有的性能优势,被认为是量子计算前沿研究中“得分王”的角色,具体表现在以下三个方面:

较低的错误率:离子被稳定囚禁在超高真空的腔体内,能够有效地隔绝外界环境的干扰,并且能在激光场的驱动下实现特定的量子操控。目前,离子阱量子计算系统分别创下最高保真度的单量子比特门(99.9999%)和最高保真度的双量子比特门(99.94%)的世界纪录;

高度的互联性:得益于囚禁离子间的库伦长程相互作用,同一离子链中的不同离子在激光场的驱动下,能够实现彼此之间全连接的信息交互,从而极大地提升了并行算力;

超长的退相干时间:采用特定的动态解耦方案和协同冷却技术,离子量子比特的量子特性能够有效地与环境解耦,目前已经创下最长的单量子比特相干时间(5500秒)。

中国移动副总经理程建军介绍,中国移动自2019年起超前布局量子科技,牵头承担多项国家重点科研任务,积极开展有组织的科研,在量子计算和量子通信方面形成了系列攻关成果,例如混沌宙元系列量子计算科学装置和量子密钥分发网络实验系统,以及日前发布的“无极一号”离子阱实验装置。

据了解,“无极一号”支持100量子比特的精准操控,在单比特保真度、双比特保真度、初态制备与探测错误率等关键指标上,综合性能达到业界一流水平,展现出我国在量子计算工程化与实用化方面的显著进展。

南北节点联动,“五岳纪元”四算融合调度

在量子计算领域,“无极一号”离子阱装置是中国移动的北京节点,在苏州节点,中国移动量子计算苏州团队打造了“混沌宙元”系列量子计算科学装置。

该装置聚焦软硬件技术突破,重点面向高校和科研机构,首先构建以20比特超导量子计算机、100比特相干光量子计算机、20比特离子阱量子计算机和10比特中性原子量子计算机为基座的量子计算科研环境,后续还将构建融合量子数据网络和经典数据网络,匹配通用量子计算操作系统、量子-经典融合计算系统、量子数据处理与存储、量子网络的完整量子信息科研环境。

此外,中国移动还打造了“五岳纪元”量子计算云平台,并网4种技术路线量子计算机,总规模达1310量子比特,可实现通、智、超、量四算融合调度,成为首个入驻科技部国家超算互联网的量子云平台。

后续,“无极一号”离子阱量子计算装置也将统一接入中国移动“五岳纪元”量子计算云平台。

“量通智”融合,加速量子科技产业化进程

中国移动提出,量子计算、6G网络、人工智能相互融合赋能成为信息技术发展新趋势,带来技术变革新机遇。量子计算赋能6G网络(Q4Net)、人工智能赋能量子计算(AI4Q)是当前探索赋能关系的两大重点。

一方面,以软强硬,突破规模和保真度瓶颈,提升系统整体性能。提升量子计算单机的规模与质量,探索多机互联技术,利用AI技术赋能量子计算的软硬件研发,全面提升硬件性能与软件效率。

另一方面,以用促研,挖掘量子算法潜力,拓展量子计算应用。近期,结合当前量子计算机能力,深挖量子算法在通信网络中的应用。中远期,提出量子神经网络模型和系列基础量子算法,用于解决信息通信中普遍面临的复杂信号处理、大规模优化等难题。

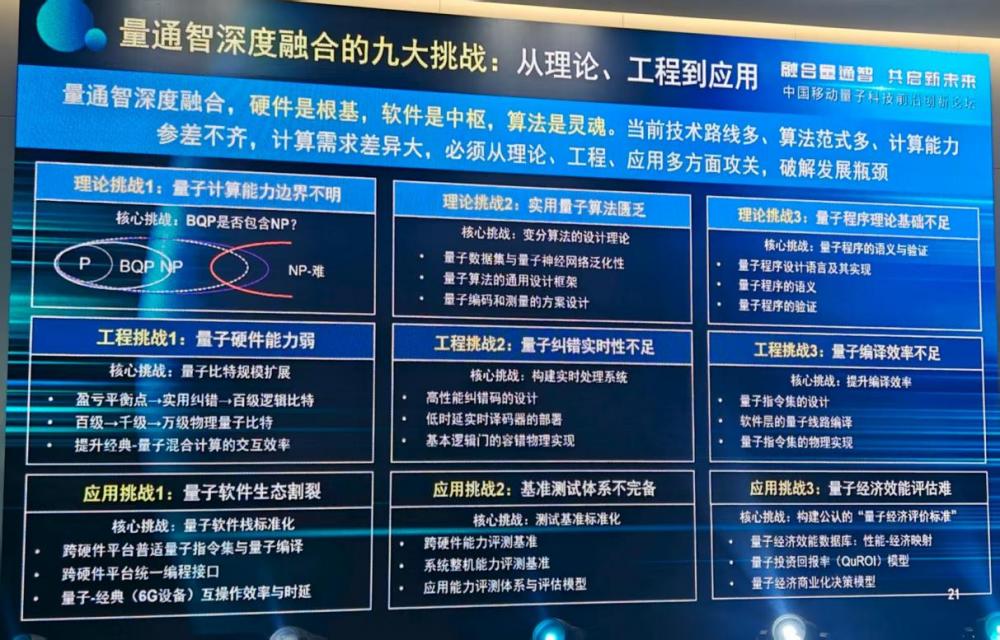

量通智深度融合的九大挑战

中国移动研究院院长黄宇红表示,尽管当前量通智融合展现出广阔前景,但在理论、工程与应用方面依然面临能力边界不明、硬件能力弱、软件生态割裂等九大挑战。基于此,中国移动提出量子计算装置开放、量智融合创新联合体共建、量通智融合应用赋能三大计划,利用央企在创新资源汇聚、应用场景落地等方面的资源禀赋优势,与产业链各环节协同攻关。

对此,中国移动副总经理程建军提出,要与学术界伙伴集智共创,推动量子计算硬核成果“攻出来”;与产业界伙伴聚力共赴,促进量通智算融合能力“用起来”;与教育界伙伴凝心共育,助力高端复合创新人才“育出来”;与投资界伙伴携手共赢,助推量子专精特新和独角兽企业“投出来”。“既要输送资金的活水,也要攻关一些难题,通过资本链-创新链的深度协同,加速量子科技产业化进程。”