打铁要趁热,而精明的OpenAI CEO奥特曼则是要趁着美股这一波AI科技牛,尽快去敲钟,兑现万亿估值。

除了比预想早的上市计划,最近的OpenAI都主打一个字:急。

一边是名为Atlas的AI浏览器高调发布,剑指谷歌的核心腹地;另一边,开放了数字资产、视频拼接等功能的Sora 2惊艳亮相,音乐生成工具、内置电商功能也开启研发尝试,产品发布的节奏犹如饺子下锅,密集且滚烫。

连串的商业化动作一改OpenAI过去谨慎的小步快跑风格,反而像一场酣畅淋漓的百米冲刺,曾经带着几分理想主义色彩的AI实验室,如今一头扎进了商业化的滚滚洪流。

这场狂热的商业冲刺的背后,究竟是OpenAI想明白了要搞钱,还是来自“甲方爸爸”天文数字般的账单已经催得太紧?

AI“全家桶”,点燃OpenAI的生态野心

OpenAI的焦虑源于极其尴尬的现实:它拥有世界上最顶级的流量,却没能将流量转化为与之匹配的现金流,“叫好不叫座”的窘境是它进行商业化变革的根本驱动力。

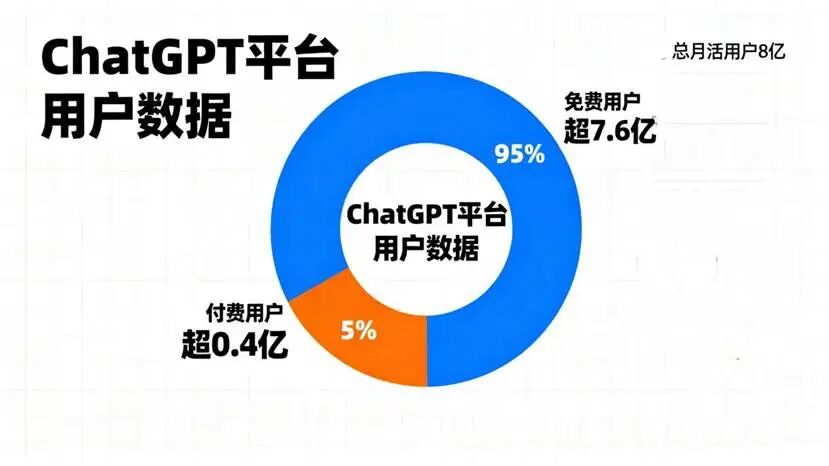

根据英国《金融时报》的披露,OpenAI的“年化经常性收入”约70%来自ChatGPT的订阅费。作为在全球范围内坐拥超8亿月活用户的平台,ChatGPT有足以让任何互联网公司艳羡的巨大流量池,然而在这片汪洋大海中,愿意掏钱付费的用户占比却仅为5%。

这些月活用户每月支付的20美元订阅费或许能覆盖部分运营开销,但对于人工智能这个“吞金兽”而言,订阅费带来的现金流无异于杯水车薪。

OpenAI的窘境也解释了CEO奥特曼为什么会在近期的各类公开发言中,反复地强调“探索可持续的商业模式”的重要性,毕竟对他和OpenAI来说,要找到新的金主和赚钱方式才能把故事继续讲下去。

于是OpenAI不再满足于只做聊天机器人,而是启动“广撒网”模式,试图用AI“全家桶”包围用户的数字化生活场景。

它发布的ChatGPT Atlas浏览器不仅是信息检索工具,还被赋予了“Agent模式”和“浏览器记忆”等全新玩法,能理解用户习惯、预测用户需求。通过强大的叠Buff能力,Atlas不再是简单的浏览器,而是能主动为用户执行任务的个人AI智能体,巧妙的设计直接端走了谷歌赖以生存的“搜索框”饭碗。

视频领域,Sora 2以更进一步的视频生成能力和记忆功能震惊世界,瞄准从好莱坞到短视频的整个内容创作产业,催化了市场对AI应用商业化落地的乐观预期。

音乐领域,OpenAI与世界顶级艺术院校合作研发音乐生成工具,摩拳擦掌地踏入另一个千亿级别的创意市场;电商领域,通过与PayPal、沃尔玛等公司合作,ChatGPT让用户得以在对话中完成从搜索、比价到交易的全流程,轻松完成流量变现。

OpenAI的焦虑源于极其尴尬的现实:它拥有世界上最顶级的流量,却没能将流量转化为与之匹配的现金流,“叫好不叫座”的窘境是它进行商业化变革的根本驱动力。

根据英国《金融时报》的披露,OpenAI的“年化经常性收入”约70%来自ChatGPT的订阅费。作为在全球范围内坐拥超8亿月活用户的平台,ChatGPT有足以让任何互联网公司艳羡的巨大流量池,然而在这片汪洋大海中,愿意掏钱付费的用户占比却仅为5%。

这些月活用户每月支付的20美元订阅费或许能覆盖部分运营开销,但对于人工智能这个“吞金兽”而言,订阅费带来的现金流无异于杯水车薪。

OpenAI的窘境也解释了CEO奥特曼为什么会在近期的各类公开发言中,反复地强调“探索可持续的商业模式”的重要性,毕竟对他和OpenAI来说,要找到新的金主和赚钱方式才能把故事继续讲下去。

于是OpenAI不再满足于只做聊天机器人,而是启动“广撒网”模式,试图用AI“全家桶”包围用户的数字化生活场景。

它发布的ChatGPT Atlas浏览器不仅是信息检索工具,还被赋予了“Agent模式”和“浏览器记忆”等全新玩法,能理解用户习惯、预测用户需求。通过强大的叠Buff能力,Atlas不再是简单的浏览器,而是能主动为用户执行任务的个人AI智能体,巧妙的设计直接端走了谷歌赖以生存的“搜索框”饭碗。

视频领域,Sora 2以更进一步的视频生成能力和记忆功能震惊世界,瞄准从好莱坞到短视频的整个内容创作产业,催化了市场对AI应用商业化落地的乐观预期。

音乐领域,OpenAI与世界顶级艺术院校合作研发音乐生成工具,摩拳擦掌地踏入另一个千亿级别的创意市场;电商领域,通过与PayPal、沃尔玛等公司合作,ChatGPT让用户得以在对话中完成从搜索、比价到交易的全流程,轻松完成流量变现。

成本飙升、资本催债,OpenAI“还债式”冲刺

事实上,OpenAI的商业化冲刺与其说是深思熟虑后的战略扩张,不如说是被冰冷的资本“账单”和巨额成本推着走的“还债之旅”。

在OpenAI的崛起过程中,微软扮演了天使投资人和唯一供应商的双重角色,它像是OpenAI唯一的房东一样提供关键的GPU算力,但理论上也随时可以“涨租”甚至“断电”,对于将AGI作为终极目标的OpenAI而言,这是不可接受的战略风险。

OpenAI在10月28日的公司架构重组更像“松绑”行动,它引入了软银、英伟达等新的战略股东,让“房东们”形成竞争、自己从中获得议价权和战略自主。

但自由的代价依旧昂贵,新协议的背后是一张张惊人的账单。

在微软与OpenAI的新协议中,OpenAI需额外购买价值高达2500亿美元的微软Azure云服务,这笔巨款被看作是换取“不再拥有为OpenAI提供计算服务的优先选择权”这一条款的“分手费”。

除了微软,其他“债主”的催收单也接踵而至。

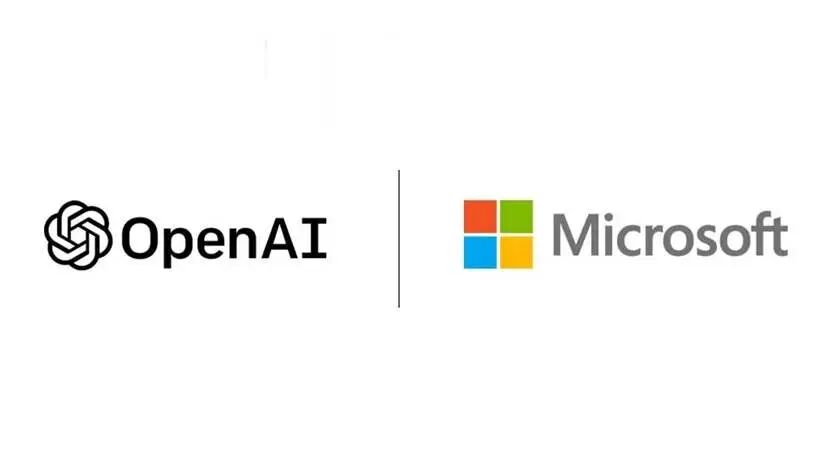

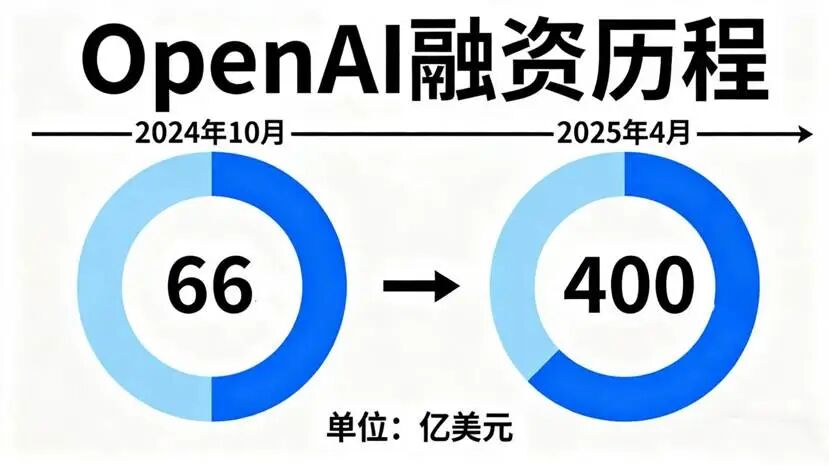

2024年10月,OpenAI曾宣布筹集到66亿美元的新资金,该轮融资由Thrive Capital领投,参与者包括微软、英伟达、软银等公司。到了2025年4月,OpenAI再次宣布完成高达400亿美元的新一轮融资,投后公司估值达到3000亿美元、仅次于SpaceX,成为全球估值最高的私有公司之一。

可源源不断的资金并不是OpenAI的免费午餐,每一分钱的进入都带着华尔街对高额回报率的期待。去年的融资以两年内完成从非营利性结构到营利性结构的转型为附加条件,今年的投资则以12月31日为限,催促OpenAI完成转型。

资本不会为情怀买单,它们需要看到的是实实在在的增长曲线和利润报表,这种无形的压力迫使OpenAI必须以更快的速度,将技术图纸转化为让投资者满意的财务数据。

外部的期待让OpenAI压力山大,内部的结构矛盾也亟待解决。

AI的研发和算力开销到底有多恐怖?据报道,ChatGPT-5在为期6个月的训练中,仅算力成本就可能高达5亿美元。且随着全球AI竞争加剧,OpenAI向研发人才提供的薪酬也大幅上升。

从硬件成本、天价电费,再到维护和研发的人力开销,每一项都称得上是无底的“销金窟”。2025上半年财务数据显示,OpenAI净亏损达到135亿美元,较去年同期的31亿美元大幅扩大。

与巨额亏损形成鲜明对比的是其一路飙升的估值,从数百亿美元到如今的近万亿,OpenAI的估值像坐上火箭一般。估值飞升、压力也接踵而至,高估值在资本市场眼中须有匹配的、可预期的营收数据来支撑。

尽管OpenAI上半年营收达到43亿美元、同比激增超200%,让软银、英伟达等资本市场投资者见证了其增长潜力,但如果迟迟拿不出一个清晰、可信的盈利模式,证明自己不仅能改变世界、还能赚取利润,那么这个巨大的估值“泡沫”随时都有可能破裂。

所以在经历商业化加速、股权重组等持续性的大动作后,OpenAI的终极解决方案终于浮出水面——业内人士称,OpenAI正考虑最早于2026年下半年向证券监管机构提交上市申请,初步讨论中的融资规模至少600亿美元,估值或超过一万亿美元。

欠了这么多“房东”租金,还签了那么贵的“水电费”合约,光靠收会员费已经彻底填不上窟窿。最好的办法就是把“房子”装修得漂漂亮亮,拿到市场上公开出售,让全世界股民一起来帮忙“还贷”。

毕竟,敲响纳斯达克的那口钟,可能已经是理想主义遇上资本主义最浪漫的结局。

免责声明:本文(报告)基于已公开的资料信息或受访人提供的信息撰写,但本公众号及文章作者不保证该等信息资料的完整性、准确性。在任何情况下,本文(报告)中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。