导语

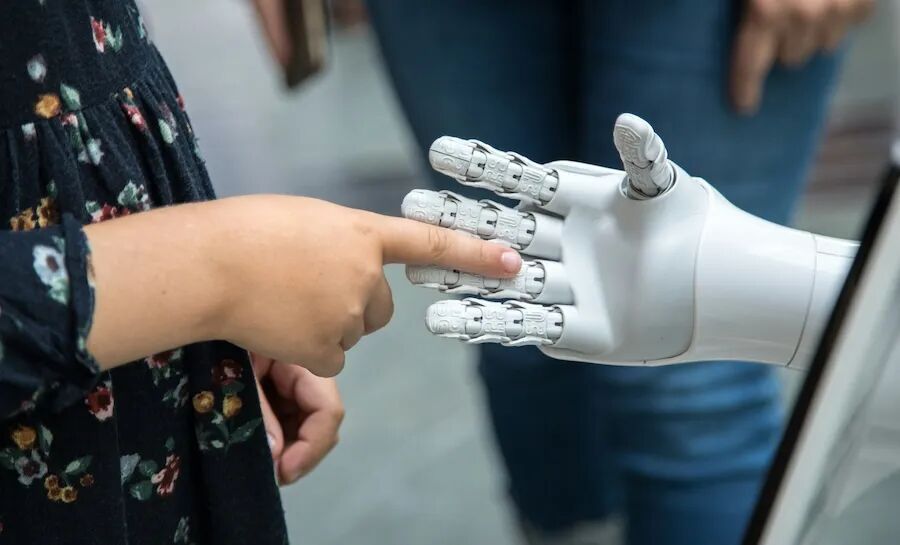

在不少职业院校和高校的课堂上,学生正与一位“不会迟到”“不知疲倦”的老师互动。他有标准化的发音、稳定的节奏、永远的笑容。这个“人”并非真实教师,而是一个名叫“番番”的教育数字人。他可以讲课、答疑,甚至通过表情和语气调整,与学生建立起某种程度的情感连接。

教育行业正在经历一场结构性的重构。数字人,正从直播带货、虚拟偶像的娱乐应用场景中脱离出来,开始承担起真正的教学任务。这不仅是形象“拟人”的进化,更是技术、教学与伦理多重系统深度协同的结果。而这背后,既有技术革命带来的巨大可能,也隐藏着教育本质被误解、权责边界模糊等难以回避的问题。

教育数字人的能力跃迁:从换脸工具到认知型教学智能体

教育数字人最早以“视频生产工具”的身份出现在教学场景中,取代真人老师录制大量标准化讲解内容,用以解决课程资源不足或是教学覆盖面不均的问题。但这一阶段的数字人,本质上只是“穿了皮囊的PPT朗读者”,仅具备展示功能,无法响应学生行为。

随着生成式AI、多模态感知、语义建模等技术的融合迭代,数字人开始摆脱脚本依赖,具备了一定的“教学理解”能力。在课堂中,它不再只是播放内容,而是可以通过与学生交互,对答题行为、学习路径进行实时分析,从而提供个性化的反馈与学习建议。

这一跃迁让教育数字人从“内容载体”转向“认知型教学智能体”。它开始像一个真正的助教,参与到教学全过程中——从学生画像构建、知识盲点识别,到教学任务调度、学习情绪识别,成为教育数字化转型的新引擎。

落地图景与使用反馈:真实场景中的挑战与价值

教育数字人的真正价值,不在技术炫技,而在能否真正服务教学现场。从高职课堂到医学实验,从中小学微课制作到远程教育支持,多个教育系统已开启试水,逐步形成了不同的应用样式。

在职业教育领域,数字人已广泛参与学生答疑、课程复习、学习提醒等环节。部分院校尝试将其引入理论课程与素质类课程中,由数字人承担基础讲授任务,教师则聚焦于启发、引导和深度辅导。这种“人机协同”的模式在减轻教师事务性负担的同时,也让学生在“不会被责备”的数字人面前更愿意提问和练习。

在医学与理工类学科中,数字人配合三维可视化图谱,对实验教学的前置讲解效果显著。不少学生反映,通过数字人反复讲解和图像指引,对结构复杂的知识点理解更清晰,课堂效率也随之提升。

在基础教育阶段,教育数字人则更多用于微课生成与个性化讲解。尤其在教育资源分布不均地区,通过数字人将城市优质师资内容标准化输出,已初步展现出提升教育公平性的潜力。

然而,这些落地尝试也暴露出不少问题。例如内容生成的准确性仍有波动,部分数字人答疑环节中会出现“逻辑跳跃”或“知识性错误”;个别场景中,学生对数字人产生过度依赖,反而弱化了对真人教师的主动互动;同时,不同平台之间的标准不一,造成了教学系统集成与运维的障碍。

这些现实反馈提醒我们:教育数字人的使用,不应追求“代替教师”的路径,而应强调“增强教师”的角色定位。技术的进场,唯有在保障教育质量与公平的前提下,才具备长期价值。

边界问题浮现:技术拟人化下的教育伦理与角色定位

教育数字人的拟人化设计,一方面提升了教学亲和力,降低了使用门槛;但另一方面,也引发了诸多值得警惕的伦理争议。

不少教育数字人拥有具体性格、性别、甚至年龄设定,与学生进行拟态互动。但学生面对这种“类人存在”时,常常难以意识到它背后是由算法驱动的系统。一旦学生对其产生依赖,可能弱化与现实教师、同伴的情感连接,甚至影响学习动机与社交判断。

更深层的问题在于权威误置。当一个外表拟人的数字人在课堂上承担教学任务,它所说的每一句话都会被学生潜意识地赋予“真实教师”的权威。但数字人没有责任意识,也无法真正承担教育评价、情感支持等教师职责,一旦出现教学失误,责任归属难以厘清。

此外,教育数字人依赖大数据与语义识别,对学生数据的采集和处理过程尚无统一标准。不少教育机构在实际使用中,并未向学生充分披露数据使用范围,也未建立完善的风险防范机制。技术以“服务教育”的名义悄然渗透,但是否尊重了学生作为人的基本权益,仍值得深思。

拟人化的数字人表面上在“模仿教师”,实质上正在重构教育关系的逻辑。我们必须清晰界定:教育数字人不是人类教师的替代者,而应是教师的助手,是教育系统中的一个智能节点,而非伦理主体。

制度建设与行业协同:教育数字人的发展前提

当前,教育数字人的发展速度远快于行业规范与政策制定。大量应用项目已在运行,但在术语、能力分级、接口标准、安全监管等关键环节,仍处于空白或碎片化状态。

这一现状不仅限制了教育数字人的大规模推广,也埋下了未来失控的隐患。一方面,不同平台在技术选型与能力定位上标准不一,导致学校在选型时无法进行横向评估;另一方面,教师使用数字人时缺乏教学引导机制,也使得数字人成为简单的“内容填充物”,偏离了教育价值核心。

当前亟需从国家层面推动教育数字人的标准建设工作,包括能力等级、教学评估指标、数据采集规范、伦理边界设定等方面,构建出一套完整的“教育数字人基础制度框架”。

同时,教育数字人也需要从“项目制思维”转向“平台型能力建设”。只有将其纳入教学操作系统的一部分,与教务、评估、课程资源实现高度联动,才能真正融入教育场景,形成持续演化的能力闭环。

未来教育数字人的竞争,不在形象,不在酷炫,而在于系统集成能力、内容专业深度与教学成效。技术只是表层竞争力,教学系统协同与制度保障才是真正的壁垒。

结语

教育数字人正在成为教育智能化的新变量,它改变了教学的组织方式,也重构了部分教学岗位的职责分布。但越是强调技术参与,越不能忽视教育的本质——它是人与人之间的引导、激发、理解与成长。

数字人可以模拟教师的语调、动作甚至情感反应,但无法代替教师的教育判断与价值引领。它应是一种延展,一种增强,而不是一种替代。

真正的未来教育图景,应是技术与教师共同构建的“人机协同”系统。教育数字人走上讲台,是新纪元的开始,但主角,始终应是人。