2025年,我国人工智能、新能源、高端制造等领域蓬勃发展,涌现出一批锐意创新的科技先锋。他们带领企业实现业绩跃升,推动科技与产业深度融合。资本市场亦积极响应,科技股迎来大爆发,多家企业市值跃上千亿大关。国庆期间,《财经天下》特别推出“科创先锋”专题,聚焦那些在创新浪潮中勇立潮头的企业家。

01、短短三个月,融资百亿港元

这是一个非典型科学家的造富故事。

作为旅美人工智能华人学者中第一个回国的,地平线创始人兼CEO余凯,是国内人工智能产业化的先行者。由他一手创立的地平线公司,在他创业9年后,拿下了“国内智驾科技领域第一股”的称号。

自2024年10月24日上市以来,地平线在经历了去年12月末的低点后,于今年9月中旬达到11.32港元/股的高位,累计涨幅超过143%,市值首次突破1400亿港元,创下上市以来的新纪录。

截至9月30日收盘,地平线每股报收9.58港元,总市值为1329.83亿港元。

▲地平线在港股上市后股价走势,截至2025年9月30日

成立10年的地平线在汽车圈里是个怎样的存在?

截至2025年8月,地平线征程系列芯片累计出货量超1000万套。半年报显示,截至今年6月底,地平线已经累计获得近400款新车型定点,整体辅助驾驶解决方案市占率为32.4%。

也就是说,在中国的新能源汽车市场,每三辆拥有智驾功能的车,就有一辆搭载了地平线的芯片、采用了地平线的智驾方案。

地平线方面介绍称,该公司自主设计研发了创新智能计算架构BPU(Brain Processing Unit),这是专为智能汽车打造的“大脑”。基于该架构,2019年8月地平线发布了征程2芯片,10个月后在长安UNI-T上量产。

2020年9月,征程3自动驾驶专用芯片亮相,8个月后在2021款理想ONE上实现量产。2021年征程5发布。2024年4月,地平线又发布了征程6,包括低、中、高三档共6款芯片。

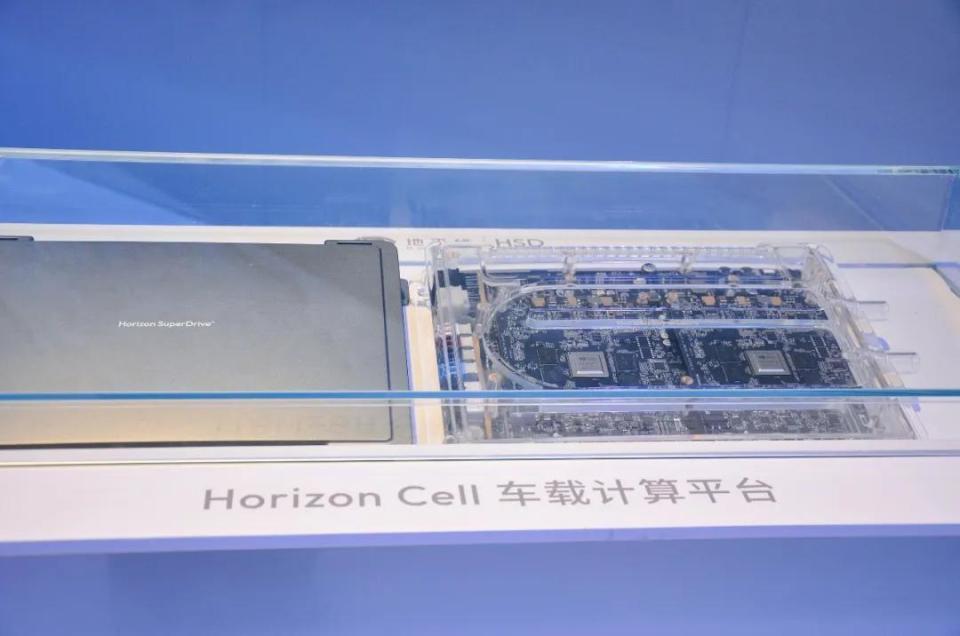

2025年地平线的BPU已进化至第四代架构“纳什”,该公司也正式推出L2城区辅助驾驶系统——Horizon SuperDrive(以下简称“HSD”)。作为对标特斯拉FSD的产品,这是今年地平线重点关注的项目。

但造芯片是一件重投入、长周期、挣钱慢的事。芯片市场也是全球经济中最独特、复杂且至关重要的领域之一。在这里博弈的玩家既要有技术能力,也得有资本实力。

2025年下半年,地平线进行了两次重要的资本运作,先是6月份完成了约47亿港元的资金募集,后又于9月26日,宣布以每股9.99港元的价格配售约6.39亿股股份,融资约63.4亿港元。

在资本层面之外,地平线还与多家车企深度绑定。就拿近期上市的奇瑞汽车来说,地平线作为奇瑞汽车的基石投资者,认购了4000万美元。双方的合作不止于此,地平线还将其“宝贝”产品HSD及征程6P芯片,一起首搭在星途ET5上,该车计划于2025年11月上市。

▲地平线创始人余凯和奇瑞汽车董事长尹同跃

再往前,地平线还引入上汽集团、大众集团作为资方,后两者分别持股7.77%、2.04%。作为一家年轻的企业,为了稳定发展,地平线还与大众集团旗下的软件公司CARIAD成立合资公司酷睿程、与大陆集团成立大陆芯智驾,通过这些方式,彼此进入到各自的供应链中。

现在的地平线早已不是一家单纯的芯片公司。天眼查App显示,2016年以来,该公司已发起26起投资,覆盖人工智能与汽车交通领域,并通过绑定主机厂、Tier 1、出行平台与国际车企,构建了一个以自身技术为核心的“朋友圈”。

2025年上半年,地平线营收15.67亿元,同比增长67.6%;毛利润10.24亿元,同比增长38.6%。目前,除了现有业务外,余凯还在寻找第二、第三增长曲线。

近期,余凯找到的新方向是推进L4级Robotaxi的商业化。9月11日,地平线与哈啰宣布合作。其9月份的那笔融资,就有一部分要投资新兴领域,包括与Robotaxi相关的计划。

让外界疑惑的是,国内Robotaxi的玩家比如百度、小马智行已经做了很多年。地平线起初并未选择这个赛道,为什么现在又要进入?对此,余凯表示,在数据驱动时代,高阶辅助驾驶转向Robotaxi的技术成熟度正在加速,未来5~10年全行业最终会走向全场景无人驾驶。

02、“不造车的特斯拉”

地平线近期的一系列操作,外界给它起了个外号“不造车的特斯拉”。因为感觉它和特斯拉一样,都是不断拓展智能汽车的边界,涉足芯片、AI、自动驾驶、Robotaxi和机器人领域。余凯对此深以为然。

那么,这样一家获得车企战略投资最多的中国芯片创业公司,也是国内首家成功上市的智能驾驶芯片企业,是怎么养成的呢?

这就要聊聊余凯了。现年49岁的余凯,是地道的江西南昌人,早年他被保送至南京大学电子科学与工程学系,从此开始了对人工智能的痴迷。后来从慕尼黑大学计算机科学博士毕业后,他在德国西门子、美国NEC研究院都任职过,并于2012年回国加入百度,协助李彦宏创办了百度深度学习研究院(IDL)。地平线已经是他第四份工作了。

“要是(当时)百度支持,我不会创业的。”这是今年7月,余凯在张小珺商业访谈录里聊到的。

当初加入百度,余凯看中了百度的人工智能水平。他认为,百度那时的软件水平已属世界级,跟谷歌有得一拼。但在研究自动驾驶后,他想把车内复杂的自动驾驶机器压缩到方寸之间,设计一款计算性能更好、功耗更低、成本可控的产品。

没错,余凯要造芯片。但当他激情满满地把想法跟百度核心高层讨论时,没有得到支持。这也不难理解,当时业内很少有人看重芯片,因为这是一件重投入、长周期、挣钱慢的事,投资人也不喜欢。

但余凯坚持认为只有软件硬件协同优化,才能对自动驾驶的发展有帮助。正是基于这一理念,地平线在2015年诞生了。用余凯的话说,中国并不缺挣钱的公司,而是缺少“推动人类科技文明进步”的公司,地平线想成为后者。

2015年,全球正掀起AI热潮,大批专注于AI算法的创业公司涌现,“AI四小龙”——依图、云从、旷视、商汤相继成立,被资本狂热追逐。

▲地平线HSD智驾芯片

彼时的余凯意识到,在云端算法赛道创业已难有突围机会。他决心走一条不同的路:避开红海,自主研发AI芯片。

进入一个投入更大、门槛更高的蓝海,地平线并没有在最初几年见到太多的钱。好在余凯眼光不错,地平线成立前,他做了两笔投资,一是买入与地平线有着相似技术基因属性的英伟达股份,后者10年前每股不足0.5美元;二是投了特斯拉。

地平线被余凯视为自己的第三次重大投资。但和大多数创业者一样,他也一度陷于迷茫。

创业前五年,算法精英们对造芯片避之不及,甚至多位投资人曾劝他放弃这个市场。在寻求A轮融资时,余凯曾会见了六七十个投资人,说得口干舌燥,最终没能拿到投资。甚至不少投资人表示“芯片风险太高了,等你做出来再说吧”“做芯片是一件‘特别烂’的事情”,劝他放弃,转头这些人就入局了安防、人脸识别等融资率更高的领域。

余凯有自己的坚持。2017年,地平线拿出了首代芯片产品旭日与征程,前者应用于AIoT领域,后者面向汽车行业。这种布局,可以说是用AIoT业务保障短期生存与技术迭代,用智能驾驶业务押注未来。

同时处理两项业务很容易分散创业公司有限的资源。2019年,余凯想明白了,与其将一半精力投入到碎片化的AIoT市场,不如All in智能驾驶。

而且当时中国创投市场进入“资本寒冬”,融资环境变得异常艰难。对于地平线这样需要持续研发投入的AI芯片公司而言,更好的商业模式和“自我造血”能力显得尤其重要。

那一年,地平线进行了一场大规模人员优化,砍掉了很多业务,一时间引发热议。各种地平线“不行了”“没钱了”的声音出现,但实际上,那时候该公司的账上还有30多亿元。

好在,地平线扛过来了。从无人问津到被资本追捧,截至其上市前,该公司先后融资17轮,累计融资金额超20亿美元。上市当天,地平线开盘价5.12港元,市值一度涨超17.5%,达557.7亿港元,成为港股2024年最大的科技IPO。

03、余凯的远虑近忧

如果说征程系列芯片帮助地平线成功抵达创业上半场的终点,那么面对自动驾驶这场技术更复杂、竞争更激烈的下半场,地平线远未到松懈之时。

对外,余凯需要面对车企自研芯片的长期威胁;对内,也要面对一家上市公司的盈利压力。

在辅助驾驶开发方面,不少车企都在自研。特斯拉、蔚来、小鹏汽车等,在造“芯”上比较激进,将核心技术的自研视为生命线。

特斯拉凭借FSD芯片,构建了自己垂直整合的绝对壁垒。蔚来从2021年开始自研智能驾驶芯片“神玑NX9031”。目前,蔚来旗下高端车型ET9和全新ES8车型搭载了该芯片。小鹏汽车更是以AI为企业标签,自研了多端通用AI芯片“图灵”,于2024年8月流片成功。目前,该芯片应用在全新小鹏P7、G7等车型上。

除了新势力,传统车企吉利汽车旗下的芯擎科技也自研了7nm车规级SOC芯片“龙鹰一号”,目前搭载在领克08、银河E5等车型上。

在这些车企里,小鹏汽车是余凯最难磕的客户。在他看来,智驾是小鹏的核心竞争力,正因如此,小鹏成为最挑剔的车企之一。哪怕余凯多次跟何小鹏交流,寻求合作,始终没有结果。“被小鹏拒绝,是常态,因为我们不够好。”余凯曾说。

但对于绝大多数车企而言,芯片自研的门槛极高,与第三方合作是当前主流。余凯提到过,无论自研还是第三方合作,都只是“招式”,“以高打低、以快打慢”才能跟上技术进步和时代更迭。

因此,“自研+第三方”并行,是车企最安全的选择,他认为20%自研与80%合作将成为智驾赛道的稳态与终局。

相比于车企的外部威胁,摆在余凯眼前更迫切的是尽快解决盈利难题。

2025年半年报显示,地平线业务主要分成汽车解决方案与非车解决方案两大块,后者收入占比只有3%左右,可以忽略不计。核心的汽车解决方案业务,又拆解为“产品解决方案”与“授权及服务业务”两部分,通俗理解为“卖硬件”和“卖软件”。

卖硬件方面,继成功推出低阶方案Horizon Mono和中阶方案Horizon Pilot后,今年4月,地平线发布了全新的高阶智驾系统HSD,支持城市NOA。目前,除了奇瑞的星途ET5,HSD还获得了多家整车企业定点,覆盖十几款车型。

卖软件方面,地平线的授权及服务业务营收达7.38亿元,占总营收的47.1%,与硬件销售几乎平分秋色。但该业务毛利率高达89.7%,远高于硬件业务45.6%的毛利率。

这样的业务模式意味着,如果地平线将车企深度融入自己的生态,要付出更高的时间与人力投入。为帮助不同客户在芯片基础上实现更好的智驾体验,地平线需派出大量工程师团队提供贴身技术支持。

就像2020年9月为了推出征程3芯片,地平线将其搭载在理想ONE上。据悉,为深度配合理想汽车的研发节奏,地平线派遣了上百人团队常驻理想生产车间。

这种“重服务”模式虽提升了客户适配效率,也带来了高昂的人力成本。

2024年,地平线研发支出同比增长33.4%,达31.56亿元;到了2025年上半年,研发开支进一步同比激增62%,达23亿元。地平线解释增长主要源于云服务及其它技术服务采购投入增加,以及研发团队人力成本的持续上升。

2021年至2025年上半年,地平线累计亏损超200亿港元。余凯曾言,地平线的文化是“耐得寂寞,成就客户”。如今,这家自动驾驶公司的中场战事,已经演变成了一场关于商业、资本和战略的全方位考验。