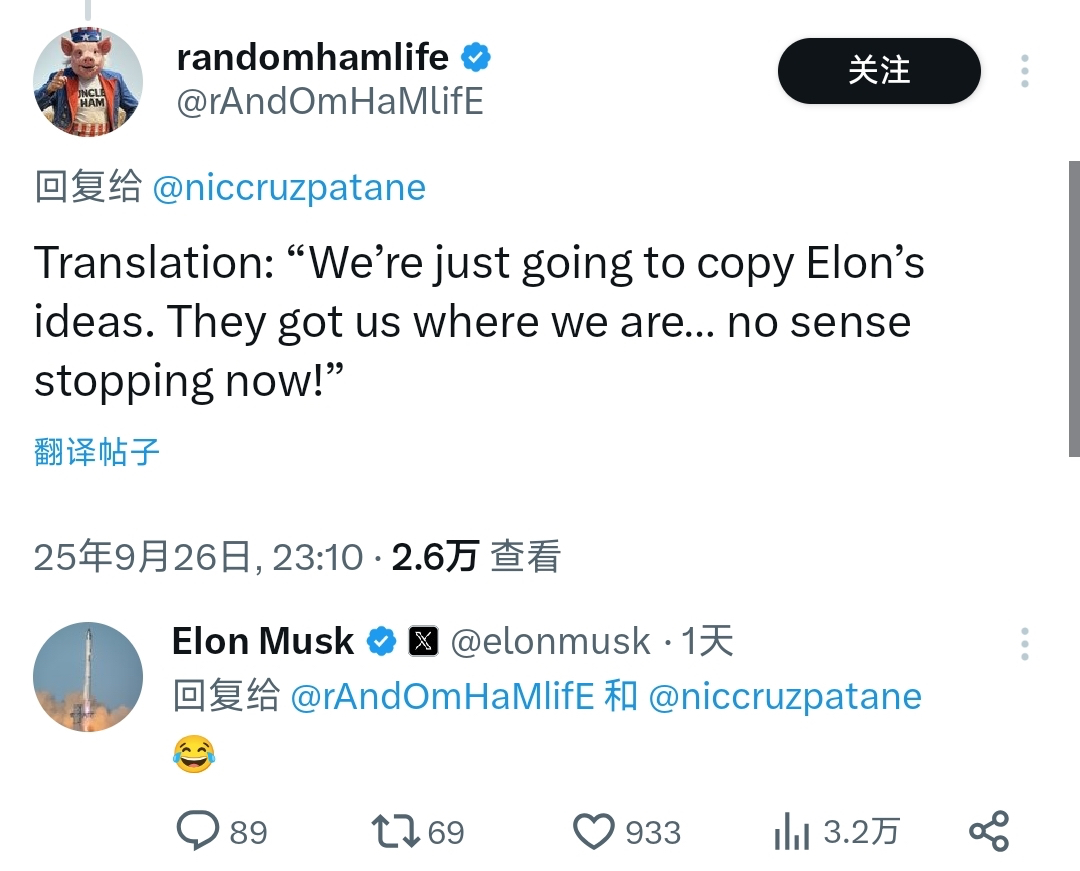

日前,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在社交平台的一则回复,吸引了电车通的注意。

小鹏自动驾驶总监 Candice Yuan 接受海外媒体 CarNewsChina 采访时称,车企将摒弃激光雷达,转用视觉技术。

这并不是什么新鲜事,只是针对网友 “只要复制马斯克的想法就成功” 的总结,马斯克直接用一个 “笑哭” 表情回应,当中透着不少玩味。

截图:X

现阶段,汽车辅助驾驶的硬件基础方案,主要分为 “激光雷达派” 与 “纯视觉派” 两类。

特斯拉认为一个足够先进的人工智能系统应该只需要靠视觉就能自动驾驶,是坚定的“纯视觉派”;绝大部分国产品牌则是坚定的“激光雷达派”,他们认为激光雷达的识别能力更强,能够为自动驾驶决策提供更可靠的支持。

从 “激光雷达派” 转向 “纯视觉派” 的车企,目前看来似乎只有小鹏汽车一家,这或许就是马斯克会“笑哭”的直接原因。

然而翻看品牌智驾发展的过往,无论是 “激光雷达派” 主导的时期,还是如今转投 “纯视觉派”,小鹏汽车的每一个决策背后都有自己的考量。

图源:小鹏汽车官方

放弃激光雷达,是实力跃升的必然结果

早在 2021 年,小鹏汽车在全球范围内首次将激光雷达应用在量产车型小鹏 P5 上,而在去年举办的小鹏十周年发布会上,官方正式推出了 AI 鹰眼视觉方案,这套智驾方案的激光雷达已经不再是必选项,去年推出的小鹏 MONA M03、小鹏 P7+,以及今年上市的小鹏 G7、全新小鹏 P7、新款 G6/G9,均已取消了激光雷达。

Candice Yuan 表示,“移除激光雷达是一个明确的选择”,背后逻辑是新 AI 系统基于海量数据的大语言模型打造,激光雷达的数据却无法被这一人工智能系统吸收。

何小鹏对纯视觉方案的未来很自信,甚至直接预言:“现在两条路的选择可能是个问题,到 2027 年时可能就不是问题了。”

在电车通看来,算力是纯视觉方案实现可靠辅助驾驶的核心。无论是一直坚持纯视觉方案的特斯拉,还是转投“纯视觉派”的小鹏,背后都是智驾算力能支撑城区领航辅助功能的结果。

图源:电车通摄制

例如,小鹏 P7 + 率先搭载 AI 鹰眼视觉智驾,拥有 508TOPS 算力;特斯拉 HW 4.0 双芯片算力为 720TOPS;小鹏 G7 则凭借 3 颗图灵芯片,实现了 2200TOPS 的惊人总算力。

纯视觉方案主要依赖摄像头来捕捉路况,系统不仅需要识别前方车辆,还要同时处理车道保持、交通标识识别、周边第三方参与者等多个任务,一般来说每秒会产生 GB 级别的图像数据,更高的算力还能够支持这么多复杂任务的并行运行且互不干扰。

不仅如此,纯视觉方案需要持续优化 AI 算法,比如从传统的 CNN 模型升级到 Transformer 模型,往往需要更强算力支撑。而高算力恰好能提供保障,即便后续迭代出更复杂的感知算法,车辆也能流畅运行新的辅助驾驶系统。

小鹏之所以将激光雷达量产上车,本质是用硬件补位,为当时的算力短板 “搭桥”。

小鹏 P5 配备了两个侧向激光雷达,而内置的英伟达 Xavier 只有 30TOPS 的总算力,却能实现覆盖高速路段、城市路段、智能泊车全场景的高阶 XPILOT 3.5 辅助驾驶能力。

图源:小鹏汽车官方

国金证券发布的《智能驾驶芯片专题报告》中提到,算力芯片可分成三类:

低于 30TOPS 的小算力芯片,主要满足基础 L0-L2 级别的辅助驾驶功能,比如轻量化行车和泊车系统。

在 30-150TOPS 之间的中算力芯片,适用于高速公路自动驾驶功能,可以处理高速公路上的复杂驾驶任务。

高于 150TOPS 的大算力芯片可以实现复杂道路的城市 NOA。

历经数年发展,辅助驾驶的算力已不再是车企的顾虑,而体验才是决定一套辅助驾驶能否被市场认可的核心标尺。

正如 Candice Yuan 所说,激光雷达的数据却无法被新 AI 系统吸收。这也就意味着,移除激光雷达才能彰显自身在模型、算力与数据上的先进性,当下关键只需补齐纯视觉方案识别能力弱这一短板。针对这一点,在小鹏 AI 鹰眼智驾方案中也有提及,在应用 Lofic 技术之后感知距离和识别速度都有提升。

不过电车通留意到,绝大部分车企在无激光雷达的城区智驾方案中,也有比较高的智驾算力,比如搭载华为乾崑智驾 ADS SE 基础版的深蓝 S07、智界 S7 Pro 版等,芯片算力为 200TOPS;吉利的千里浩瀚智驾系统 H1,算力也是超过了 100TOPS。

其他国产品牌的辅助驾驶技术底蕴其实并不弱,可为何他们始终将激光雷达看作“香饽饽”,并应用在高配版本车型上呢?

更安全的激光雷达,短时间还不会“团灭”

难道,激光雷达真要像何小鹏和马斯克所说,很快就会穷途末路吗?

电车通认为,未必。

诸如鸿蒙智行、理想、蔚来、比亚迪、小米等新能源品牌,均布局了激光雷达智驾方案,且将其大量应用于以智驾为卖点的高端车型。另外,有无激光雷达的智驾方案在功能体验上有着显著不同,而能否实现城区辅助驾驶,便是最突出的区别之一。

图源:特斯拉官方

我们知道,纯视觉方案由于没有配备激光雷达,成本会下降,但城区辅助驾驶对环境感知的精度与稳定性要求极高,尤其面对复杂光线场景时,单一感知硬件往往存在局限,而激光雷达的价值恰在此处凸显。

换而言之,安全是绝大部分车企不愿放弃激光雷达的根本所在。

根据中国信通院发布的《车载激光雷达技术与应用研究报告》,以激光雷达为主的传感器硬件,在强光、黑夜等极端光线环境下呈现出更稳定的性能,可以弥补摄像头的不足,从而为系统提供更全面的环境感知,提高自动驾驶的安全性和可靠性。

这一结论也得到理想团队的进一步印证:经过两周密集测试,搭载激光雷达的车型,事故率显著下降 20%~30%。

今年 4 月底,华为常务董事余承东在社交平台发布首个科普视频,详细介绍了三个关键传感器:

摄像头可以还原人眼看到的场景,但在逆光、夜晚或雨雾天气下容易看不清楚。

毫米波雷达不受光线影响,但识别精度不算高。

激光雷达能够通过发射激光束形成由数百万个点组成的三维点云,识别精度足够高,就是穿透力不如毫米波雷达。

截图:微博 @余承东

最后余承东给出结论:唯有集成三种硬件的感知方案才能为辅助驾驶提供全方位的安全保障。

不仅车企对激光雷达青睐有加,上游供应商们也在这一领域加速 “内卷”。

在今年慕尼黑车展期间,禾赛科技亮相了最新一代高性能激光雷达产品,其中车规级超远距激光雷达 ETX 搭载 800 线,精细程度较主流的 128 线、192 线产品高出数倍,同时还严格符合 Class 1 人眼安全规范,即便激光束意外直射人眼,也能确保无任何伤害。

速腾聚创的 EM4 平台更是具备高潜力,最高可生产 2160 线的激光雷达产品。

此外在成本方面,各家供应商逐步将激光雷达的价格打下来。早期 Velodyne 的 64 线产品售价高达 8 万美元,即便是 16 线激光雷达也需要 4000 美元,而如今车载半固态/固态激光雷达的价格可以控制在 1000 美元以内。

据地平线首席生态官徐建预测,激光雷达十年内成本将会降低1000倍,华为更是计划将成本降至 200 美元,甚至有希望降到 100 美元。

从目前的车市来看,现在越来越多 20 万元以内的新能源车配备了激光雷达,零跑甚至将激光雷达车型门槛下探至 11.38 万元。

使用激光雷达不代表这套智驾系统就落后,消费者更关注的是智驾能力以及主动安全表现,而在已经具备安全优势的基础上,成本逐渐下降的激光雷达,是众多国产品牌成为“激光雷达派”的根本理由。

图源:电车通摄制

激光与视觉并存是辅助驾驶的常态

站在消费者的角度来说,他们并不关心智驾技术水平高低与是否搭载激光雷达有关联,他们只看重产品体验,只要是辅助驾驶体验足够好用、主动安全能力足够强,这就愿意为产品买账。

马斯克对网友言论的 “笑哭” 回应,其实折射出一个事实:“纯视觉派”和“激光雷达派”的路线分歧已经进入白热化阶段。

小鹏的转型并非盲目跟风,而是技术演进的结果,尤其是 2200TOPS 级别的算力足以让其具备放弃激光雷达的底气。

而“激光雷达派”的坚守,则是源自于对安全冗余的极致追求,而供应商的技术突破与成本下降更坚定了他们的选择。

未来,或许有部分车企会成为“下一个小鹏”,从“激光雷达派”转投至“纯视觉派”,但基于激光雷达的天然优势,电车通认为这两大技术方案会长期处于并行的状态。或许在这场博弈的终局,会宣告某一方彻底胜利,但本质是市场与技术共同筛选出的最优解,最终受益的只会是消费者。