AI是潘多拉之盒?还是普罗米修斯的火种?

在刚刚落幕不久的威尼斯电影节上,导演吉尔莫·德尔·托罗带来了他的最新作品《弗兰肯斯坦》。记者们都很关⼼⼀个“赛博朋克”的问题:这部关于⼈造⽣命失控的电影,是否在隐喻AI?

记者们之所以有此一问,是因为吉尔莫·德尔·托罗此前曾公开表态:他在制作《弗兰肯斯坦》时拒绝使用过多数字特效和绿幕。

我想要真实的场景。我不想要数字的。我不想要人工智能的。我不想要模拟的。我想要传统的工艺。我想要人来绘画、搭建、锤造、抹灰。

即使“陀螺”是奥斯卡最佳导演,也并非所有电影人都同意他的观点。就在今年的威尼斯电影节上,力挺AI介入电影创作的观点也大有市场。

威尼斯电影节甚至下设了一个Reply AI电影节,AI电影与“陀螺”的手工电影共聚一堂,共同接受观众的品评。

△ 今年的Reply AI电影节获奖者合影

在AI横扫全球各行各业的大背景下,电影行业内部却正分裂成“支持AI”和“反对AI”的两大阵营。说这种分裂即将酝酿出一场“内战”也不过分。

分裂的一个重要原因显然是利益相关。在这波AI浪潮中,有些电影人正在或即将获益,他们自然支持AI;有些电影人担心被AI抢了饭碗,或更严重一点,AI会毁掉电影这门艺术,砸了所有人的饭碗,自然反对AI。

这种争吵改变不了AI进入电影行业的大趋势,但确实会影响AI在电影行业的发展路径。五年、十年之后的电影人将如何运用AI,不喜欢AI的电影人如何与之共处一室,仍有太多的不确定性。

可以确定的是,如果想为自己争取到最大的利益,电影人需要加入到这场争论中。

不管是为AI制定规则、划定界限,还是为AI寻找合适的角色定位,让它快速融入这个行业,都是亟待解决但尚无定论的问题。

从这个角度看,这场超大规模的争论其实很有意义。

AI之于电影,到底是潘多拉之盒,还是普罗米修斯的火种?请说出你的观点。

01 “反对派”:AI会抢走我的饭碗,然后砸了大家的锅

上面提到,“陀螺”在威尼斯被记者问:《弗兰肯斯坦》是否在隐喻AI?

“陀螺”的回答很“陀螺”:

我怕的不是人工智能,我怕的是天然的愚蠢。

像“陀螺”一样不待见AI的电影人不在少数。这份长长的名单上赫然写着众多编剧、演员、概念艺术家的名字。他们中很多人处于电影行业创意链条的前端,且属于⼯作极易被模仿和替代的⼯种。

他们抗议AI的核心是:生存与尊严。

谁都不愿意被AI取代。这一点适用于任何行业。

美国编剧⼯会(WGA)在2023年的⼤罢⼯中,就将AI防护作为核⼼诉求之⼀。

△ 美国编剧工会在罢工中明确提出反对AI

他们担⼼的不只是AI写剧本,更是制⽚⼚利⽤AI改变⼯作模式:⽤AI⽣成剧本初稿,然后雇佣编剧进⾏“修改”,从⽽将编剧降格为“润⾊⼯”,⼤⼤降低其酬劳和⾏业地位。

美国东岸编剧工会(WGAE)AI特别⼯作组的联合主席拉里·J·科恩和莎拉·蒙塔纳在⼀篇⽂章中将AI公司的⾏为⽐作“纳普斯特时刻”(1999年在线音乐服务商Napster的崛起,对音乐产业形成巨大冲击。它通常指一个行业的知识产权正在互联网上以公开、低成本的方式传播,从而对传统行业模式造成颠覆性影响的时刻)。

他们直⾔:

请停止窃取作家的作品,遵守法律。

许多概念艺术家的遭遇则更为直接和惨痛。

艺术家雷德·索森曾参与《⿊客帝国》《饥饿游戏》等⼤制作,但他透露,过去两年,由于⼯作室越来越多地使⽤Midjourney、Stable Diffusion等AI⼯具⽣成概念图,他的收⼊锐减了⼤约⼀半。

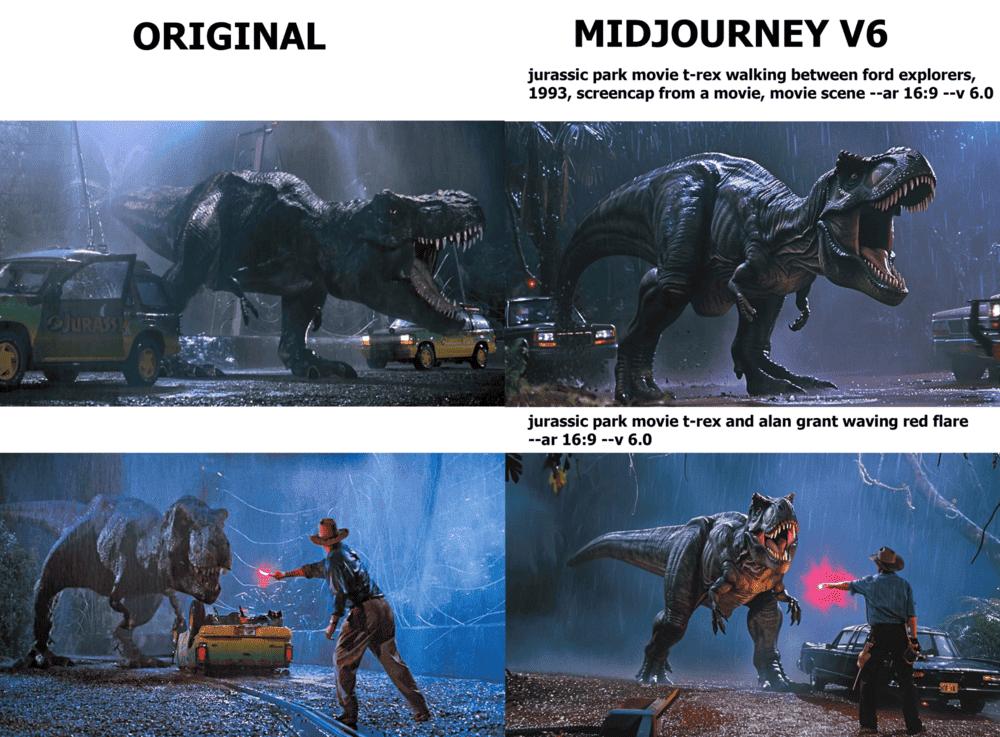

他制作的对⽐图直观地展⽰了AI如何模仿《侏罗纪公园》的经典场景。

△ 雷德·索森制作的对⽐图,展⽰了Midjourney V6如何模仿《侏罗纪公园》的经典场景

他警告说:

如果他们可以掠夺和剽窃每个⼈的作品来取代你,这将摧毁整个创意产业。

演员们对AI的恐惧则更为具体和根本。

⾃⼰的形象和声⾳可能被AI克隆,并被永久、⽆限次地使⽤,⽽⾃⼰却⽆法控制或获得相应报酬。这不仅是饭碗问题,更是关乎个⼈⾝份和表演艺术本质的“灵魂”问题。

这种担忧推动了美国演员⼯会(SAG-AFTRA)在2023年的⼤罢⼯中,争取到了关于AI使⽤的严格条款,要求制⽚⽅在使⽤演员的数字替⾝前必须获得演员本⼈“知情同意”并⽀付相应报酬。

△ 2023年美国演员工会掀起了全面性罢工

大型电影公司们也对AI侵犯版权的行为深恶痛绝。

盗版就是盗版,不管是不是AI⼲的。

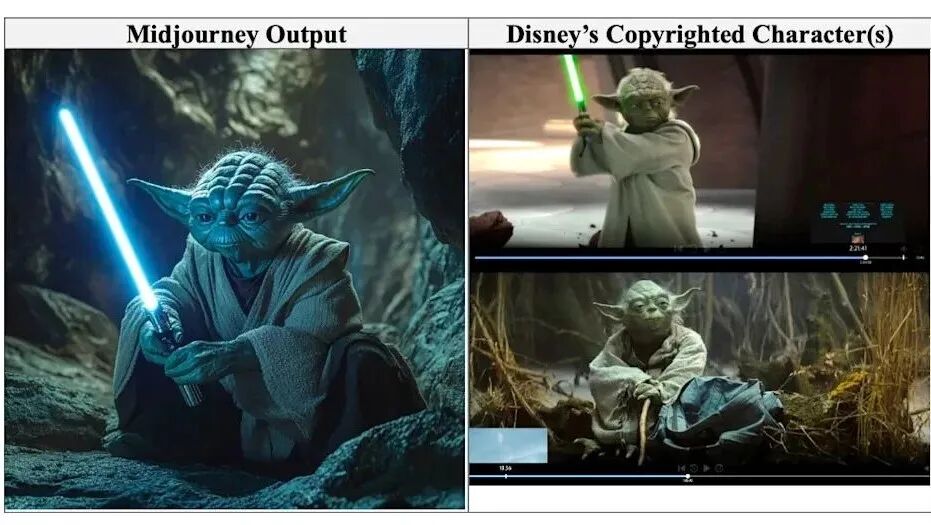

这句来⾃迪⼠尼、环球影业起诉Midjourney案的控诉。

今年6⽉,拥有“地表最强法务部”的迪⼠尼联合环球影业,正式对AI图像⽣成公司Midjourney提起版权诉讼。

他们指控Midjourney未经授权,利⽤其庞⼤的版权库(包括钢铁侠、⼩⻩⼈、怪物史莱克等经典IP)进⾏模型训练,并⽣成侵权图像。诉状称Midjourney是“抄袭的⽆底深渊”,其在2024年的收⼊已达到3亿美元。

△ 迪士尼与环球影业诉讼文件中对“AI抄袭”的举例

此案被视为⼀个关键判例,它的结果将深刻影响未来AI训练数据的规则边界。

在电影行业,尤其是好莱坞,版权是红线。AI公司的某些越界行为,正把反对AI的电影人聚集起来。

今年年初,美国白宫要求各州政府、行业团体、企业和其他组织对特朗普总统的“人工智能行动计划”提出意见。

△ 今年7月白宫发布《美国AI行动计划》

OpenAI以“国家安全”的名义呼吁美国联邦政府制定一项版权战略,以“保留美国人工智能模型从受版权保护的材料中学习的能力”,并声称这可以避免美国在人工智能的领先地位被夺走。

同一天,谷歌也加入了OpenAI的阵营,公开表示版权、隐私和专利政策“可能会阻碍对训练领先模型所需数据的适当访问”。

消息曝光后,超过400名好莱坞重量级⼈物——包括导演朗·霍华德、吉尔莫·德尔·托罗,演员凯特·布兰切特、⻢克·鲁法洛等——联名致信⽩宫,明确反对。

△ 导演朗·霍华德、吉尔莫·德尔·托罗,演员凯特·布兰切特、⻢克·鲁法洛等明确反对AI的越界行为

AI兴起后,出现了一个新的笑话:我们原本希望AI帮人类扫地、洗碗,让人类去写诗、画画。现在是AI都去写诗和画画了,我们人类还在扫地、洗碗。

让AI搞艺术,对很多艺术家来说,是一种侮辱。

由休·格兰特等主演的电影《异 教 徒》在片尾字幕中特别声明:

本电影制作过程中未使用生成性人工智能。

△ 《异 教 徒》剧照

尽管几乎任何观众看完这部现实题材惊悚片后,都不会将它与AI联系起来。

写这么一句,无非就是想恶心下AI。

该片导演之一布莱恩·伍兹在接受采访时毫不掩饰对AI的厌恶:

AI是一种将一堆乱七八糟的东西混在一起,然后把它吐出来当作艺术的算法。这不是人类的创作,在某种程度上近乎是盗窃。

此前,有人要求AI以蒂姆·伯顿的风格重新创作迪士尼角色。这些作品将《冰雪奇缘》中的艾莎和《公主与青蛙》中的蒂安娜公主塑造成类似蒂姆·伯顿的《僵尸新娘》中的角色。

△ AI生成的蒂姆·伯顿风格的蒂安娜公主、艾莎

蒂姆·伯顿看到这些作品后很生气:

他们让AI模仿我的角色风格,我无法形容那种感受。这让我想起了其他文化中的说法,“别给我拍照,因为拍照会夺走你的灵魂”。

也有人让AI想象韦斯·安德森执导的《星球大战》或《指环王》会是什么样子。

韦斯·安德森本人对此的回应是:

如果有人给我发那种东西,我会立刻删掉,然后说,“拜托,请别给我发别人模仿我的内容”。

我不想看到这种内容,然后心里犯嘀咕:“我是这么做的吗?我表达的是这个意思吗?”我不想过多看到别人对我努力呈现的风格的解读,因为天知道,我可能会开始模仿这种解读出来的样子。

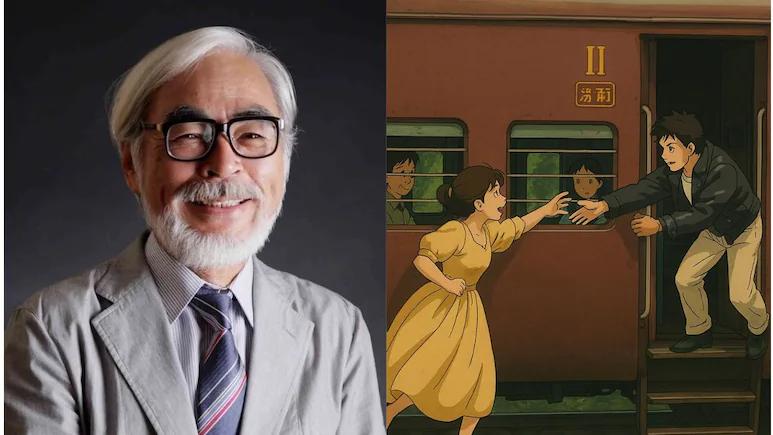

面对AI生成的吉卜力风格的内容,宫崎骏的批评来得非常直接:

我感到极度厌恶。如果你真的想制作恐怖的东西,你可以继续。但我绝不会将这项技术纳入我的作品中。我强烈地感觉到,这是对生命本身的侮辱。

02 “支持派”:AI是辅助艺术家的“⼯具”,它很好用

在“陀螺”将《弗兰肯斯坦》带去威尼斯电影节的同时,一部包含大量AI创作内容的电影《蒙⽐公主的回忆》也在这里展映。

△ 《蒙比公主的回忆》包含大量AI生成的内容

《蒙⽐公主的回忆》是一部科幻片,它以极低成本构建了⼀个宏⼤的未来⾮洲世界。导演达米安·奥塞尔介绍,他利⽤AI完成了所有VFX特效,整个后期制作过程虽然漫⻓,但他每天坚持完成10个VFX镜头,最终从超过44⼩时的素材中剪辑出了成⽚。

达米安认为:

如果我能将AI作为⼯具使⽤,我将拥有完全的⾃由去制作⼀部⾮常⼩众或⾮常具体的电影。

他期待AI能让更多⾮洲本⼟的电影⼈,讲述属于⾃⼰的、更⼤胆的科幻故事。

在⽀持AI的阵营⾥,我们看到了导演、制⽚⼈、后期技术专家,甚⾄⼀些精明的艺⼈经纪。他们的共同点是:将AI视为⼀种强⼤的⼯具,能解放⽣产⼒、降低成本、或创造新的价值。

除了像达米安·奥塞尔这样手中预算不多的独立电影人,那些能调动动辄上亿预算的大导演们,也并非人人都将AI与艺术对立起来。

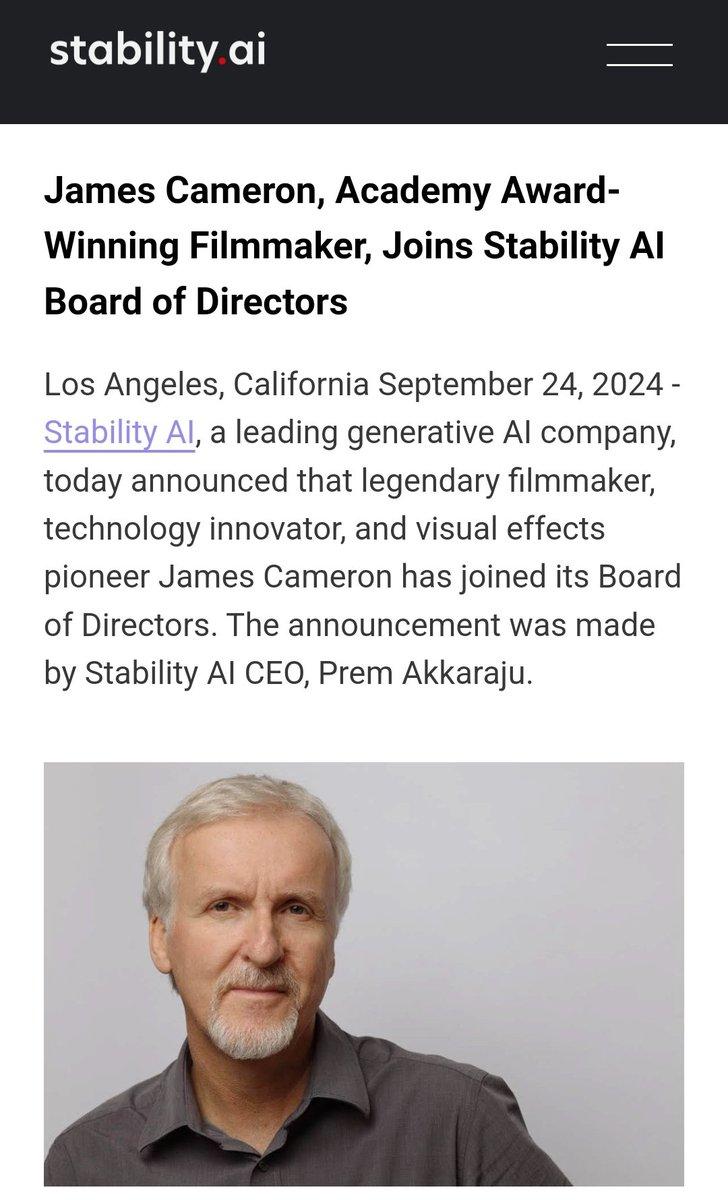

比如最能挣钱的导演詹姆斯·卡梅隆。

尽管卡梅隆强调,将AI与武器系统结合,可能带来类似《终结者》中的世界末日。但他也承认,要继续拍摄那些视觉效果震撼的CG⼤⽚,就必须想办法把成本砍掉⼀半。他如今已经加入了Stability AI的董事会,表示自己正在探索如何让AI助力电影制作,同时不“裁员”。

△ 2024年9月,詹姆斯·卡梅隆加入AI公司Stability Al,担任董事会成员

《复仇者联盟》系列导演罗素兄弟,在拍摄Netflix电影《电幻国度》的过程中,通过与AI公司Wonder Dynamics合作,创造了⼤量机器⼈和⾮⼈⽣物。

△ 《电幻国度》运用AI技术创造了大量机器人

《⿊天鹅》的导演达伦·阿伦诺夫斯基与⾕歌DeepMind合作,成⽴了名为“Primordial Soup”的AI叙事公司。

他们的⾸部作品《Ancestra》已在翠⻉卡电影节亮相。影片巧妙地将真⼈表演与AI⽣成的奇幻影像融合,探索⼈类在AI时代的故事讲述⽅式。

阿伦诺夫斯基认为,电影制作⼀直由技术驱动,⽽“现在是探索这些新⼯具并为未来的故事讲述塑造它们的时候了”。

演员们也并非都对AI心怀敌意,尤其是那些一线明星们。

汤姆・汉克斯主演的电影《此心安处》借助英国生成式人工智能公司Metaphysic的工具Metaphysic Live,实现了演员面部特征的年龄变化。拍摄现场能实时显示汉克斯经过AI加工后不同年龄的样子,他也会根据AI呈现的效果调整肢体状态。

(延展阅读:《一键从18岁到78岁,这部电影的技术让演员无惧年龄?》)

△ 《此心安处》剧照

汉克斯对这种AI应用表示赞叹,认为其能即时生成效果,无需漫长的后制时间。

杰瑞德・莱托投资了生成式AI初创公司Captions,该公司专注于AI视频编辑和眼神接触校正等工具。此外,他还投资了Pika公司,这是一家能根据文本提示、图像或视频生成短视频的公司。

△ 美国演员和音乐人杰瑞德・莱托投资了生成式AI初创公司Captions

对于VFX、后期等技术⼯种,AI不是替代者,⽽是升级包。技术专家正利⽤AI完成过去不可能或成本极⾼的任务。

奥斯卡提名影⽚《粗野派》就使⽤AI来微调主演阿德⾥安·布罗迪的匈⽛利⼝⾳,使其表演更臻完美。

更具野⼼的项⽬来⾃技术公司Showrunner,他们宣布了⼀项惊⼈计划:利⽤AI技术重建奥逊·威尔斯的《伟⼤的安巴逊》中被⽚⽅烧毁的43分钟㬵⽚。

△ 《伟⼤的安巴逊》剧照

该项⽬将结合真⼈拍摄与AI⾯部和姿态转移技术,在电影制作⼈Brian Rose过去五年重建的3D布景模型基础上,复原这部可能是有史以来最伟⼤电影的原始⾯貌。

更令⼈意想不到的是,艺⼈经纪⼈也找到了AI的新玩法。

在动作喜剧《国家元首》上映后,演员佩丽冉卡·曹帕拉的经纪⼈安朱拉·阿查⾥亚利⽤AI⼯具分析全⽹舆情。

△ 电影《国家元首》三位主演同框(左一为演员佩丽冉卡·曹帕拉)

数据清晰地显⽰,尽管乔纳斯是第三主⻆,但围绕她展开的讨论占了50%到60%,远超两位男主⻆伊德瑞斯·艾尔巴和约翰·塞纳。阿查⾥亚表⽰:“数据不会说谎”,这⽆疑为她未来的⽚酬谈判增添了重要砝码。

在流媒体时代数据不透明的背景下,AI为评估演员的真实市场价值提供了“超能⼒”。

AI技术公司也在积极向好莱坞伸出橄榄枝。

Runway AI的联合创始⼈克⾥斯托⽡尔·⽡伦苏埃拉将AI⽐作电影发展史上的“有声电影”时刻,认为它将带来颠覆性变⾰。

△ Runway联合创始人兼CEO克⾥斯托⽡尔·⽡伦苏埃拉

Runway已与狮⻔影业、Netflix和迪⼠尼等公司合作,其⼯具被⽤于从前期概念设计到后期特效的各个环节。

⽡伦苏埃拉强调,AI是辅助艺术家的“⼯具”,⽽⾮取代者,就像“⼯业光魔”的出现⼀样,最终会创造更多可能性。

03 结论:拥抱变化?还是被变化抛弃?

AI对电影行业的的冲击并⾮均匀分布,它对“执⾏性”和“重复性”强的岗位威胁最⼤,⽽对需要“策略性”和“整合性”思维的岗位则可能带来助益。

就像⼀百年前有声电影的出现,或者⼏⼗年前CG技术的普及。每⼀次技术浪潮,都会带来阵痛、失业和恐慌,但最终也会催⽣新的艺术形式、新的⼯作岗位和新的商业模式。

贾樟柯在今年威尼斯电影节的⼤师班上,给出了⼀个⾮常精妙的⽐喻。

AI感觉就像在家⾥下棋,⽽⽤摄影机拍摄则像在户外爬⼭。不同的导演会选择不同的⼯具,但我仍然被摄影机和真实世界所吸引。

△ 贾樟柯在威尼斯电影节

他透露正在制作一部关于当代艺术家蔡国强的纪录片。蔡国强是一个AI迷,纪录片中有两个人物,一个是蔡国强,一个是他创造的AI Cai。

贾樟柯的话,大意是,“我不那么喜欢AI,但我不排斥AI”。

AI是⼀种⼯具,⽽不是⽬的。

比较理想的情况是,未来电影人的价值不再体现在繁重的执⾏⼯作上——⽐如⼀帧⼀帧地抠图,或者画⼏百张分镜——这些都可能被AI⾼效完成。

创作者的核⼼价值,将转移到更⾼维度的层⾯:提出独特的创意、设定精准的指令、以及对AI⽣成的结果进⾏审美判断和艺术整合。

正如Reply公司的CTO菲利波·⾥赞特在AI电影节上所说:

技术不会取代艺术敏感性,⽽是会放⼤它。

对于所有影视从业者⽽⾔,与其恐惧被AI抢⾛饭碗,不如思考如何成为那个能驾驭AI的⼈。因为在这场已经开始的未来竞赛中,唯⼀可以确定的是,固步⾃封的⼈,⼀定最先出局。

毕竟,“陀螺”导演已经告诉我们了,真正可怕的,从来不是⼈⼯智能,⽽是“天然的愚蠢”。