1.上海微系统所在大规模异质集成光量子芯片方面取得进展;

2.复旦大学科研团队实现铁电异质结晶体管中极性依赖的铁电/缺陷调控;

3.清华大学物理系于浦课题组合作在反铁磁极化金属关联物性研究中取得进展;

4.电子科技大学在有机基固态锂金属电池方向取得重要进展与创新思路;

5.电子科技大学物理学院乔梁教授团队在EES上发表重要研究成果

1.上海微系统所在大规模异质集成光量子芯片方面取得进展

研究背景

与传统微电子芯片的发展路径类似,光量子芯片的出现是推动光量子信息技术走向实用化的必然趋势。当前主流光量子芯片主要依赖基于非线性光学过程的概率性光源产生单光子信号,因光子发射具有“几率”特性,导致发射效率低、多光子量子比特制备困难。相比之下,固态原子(如自组装量子点、金刚石色心等)具有类原子的二能级结构,可实现确定性、高效率的单光子发射,是实现片上多光子量子比特制备的理想光源。然而,固态量子光源仍面临频率非均匀展宽与缺乏高效混合集成技术等关键瓶颈,严重限制了其在大规模片上集成与量子网络互联中的应用,成为光量子芯片实用化进程中的核心挑战。

针对上述问题,中国科学院上海微系统与信息技术研究所张加祥研究员、欧欣研究员联合中山大学刘进教授、中国科学技术大学霍永恒教授团队在 Nature Materials发表了题为 “Large-scale quantum-dot–lithium-niobate hybrid integrated photonic circuits enabling on-chip quantum networking” 的最新研究成果。该团队创新性地实现了基于固态原子(半导体量子点)确定性单光子源与低损耗铌酸锂薄膜的混合集成光量子芯片,并提出基于铌酸锂薄膜铁电畴工程的片上局域应力调控技术,实现了量子点单光子源宽范围、高动态、可逆的光谱精细调谐。同时,团队发展出基于“微转印”工艺的百纳米精度混合集成技术,实现了多达20个确定性量子点单光子源的同步片上集成与光谱调谐。通过材料功能创新与混合芯片架构突破,研究团队首次在混合集成光量子芯片上实现了空间分离的量子点单光子源之间的片上量子干涉互联,为构建可扩展的片上量子网络奠定了重要基础。

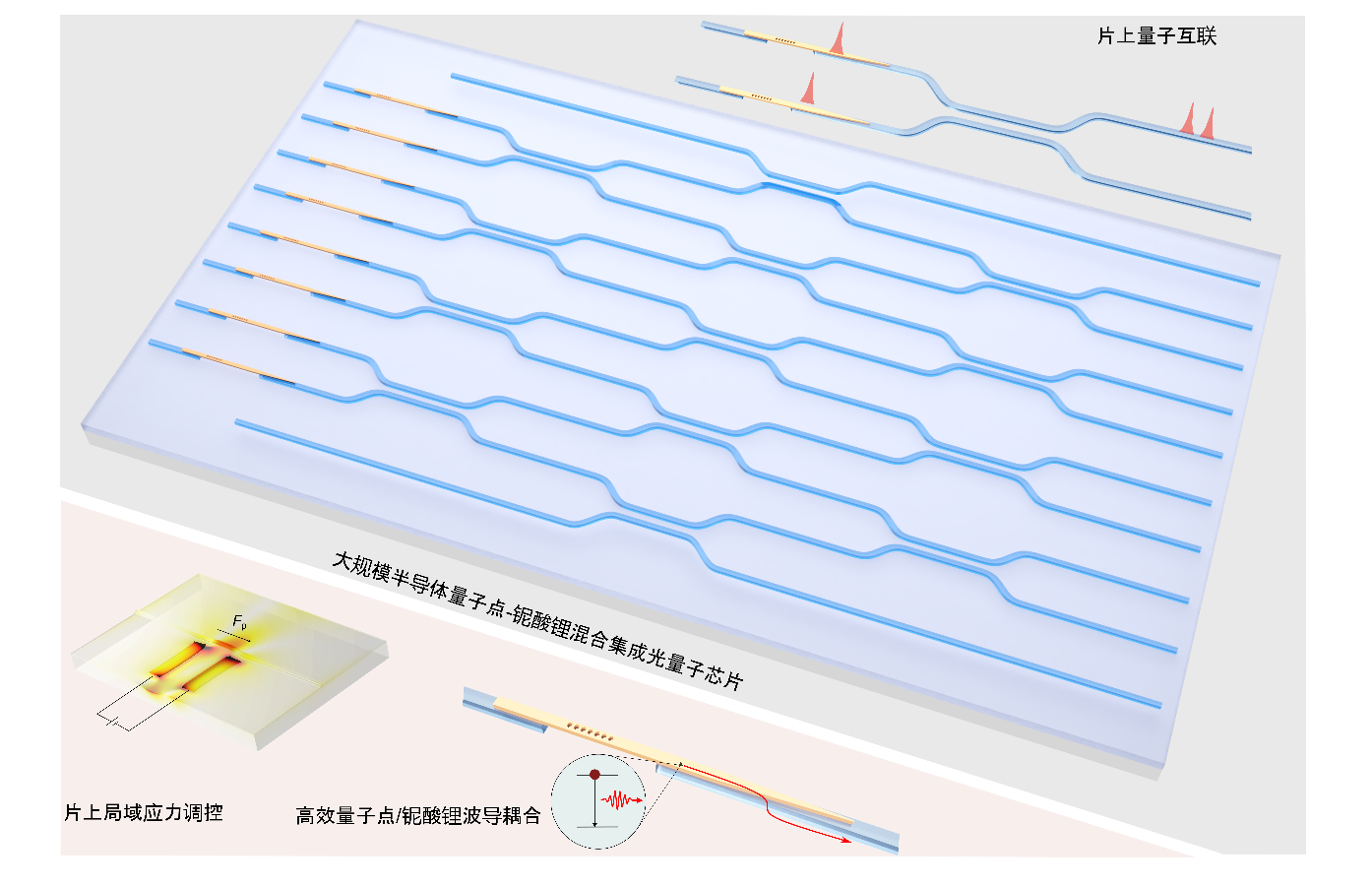

大规模半导体量子点-铌酸锂薄膜混合集成光量子芯片

研究亮点

1.结合自组装量子点与铌酸锂这两种在光学研究领域中具有巨大优势的量子材料,针对光量子芯片中多光子态扩展化制备这一长期存在的难题,创新“微转印”混合芯片集成工艺,实现20个量子确定性量子光源与低损耗铌酸锂光子芯片的混合集成,构建了目前国际上基于量子点确定性光源的最大规模混合集成光量子芯片;

2.针对片上固态量子体系(如量子点、金刚石色心等)固有的非均匀展宽问题,提出基于铌酸锂薄膜铁电畴工程的新型直流电压驱动局域应力调控技术,实现五个关键特性集成:芯片集成、宽域调谐、4K低温兼容、超低功耗(mW量级)以及可逆调控,这一方法不仅拓展了铌酸锂材料除电光调制和声表面波之外片上量子调控这一新功能维度,为其它新兴铁电薄膜材料,如钛酸钡(BTO)、钛酸锶(STO)等在片上量子调控应用提供关键技术指导。

关键突破点

(1)提出铌酸锂薄膜上应力调控新机制,实现片上应力动态调控量子点确定性单光子源,光谱调谐范围达到7.7 meV,超过量子点单光子变换极限线宽三个数量级;

(2)发展出百纳米级精度的“微转印”混合集成工艺,实现多达20个量子点确定性单光子源的片上同时集成和光谱调谐,基于该平台,实现片上不同量子点单光子源的量子干涉互联,片上互联距离0.48 mm,干涉可见度73%;

(3)基于铌酸锂铁电畴工程的片上应力调控技术具有4K低温兼容、应力输出温度不敏感、空间局域和超低功耗输出等优异特性,支持千量级量子点光源的同时芯片集成,为片上扩展化多光子资源制备提供重要技术路线。

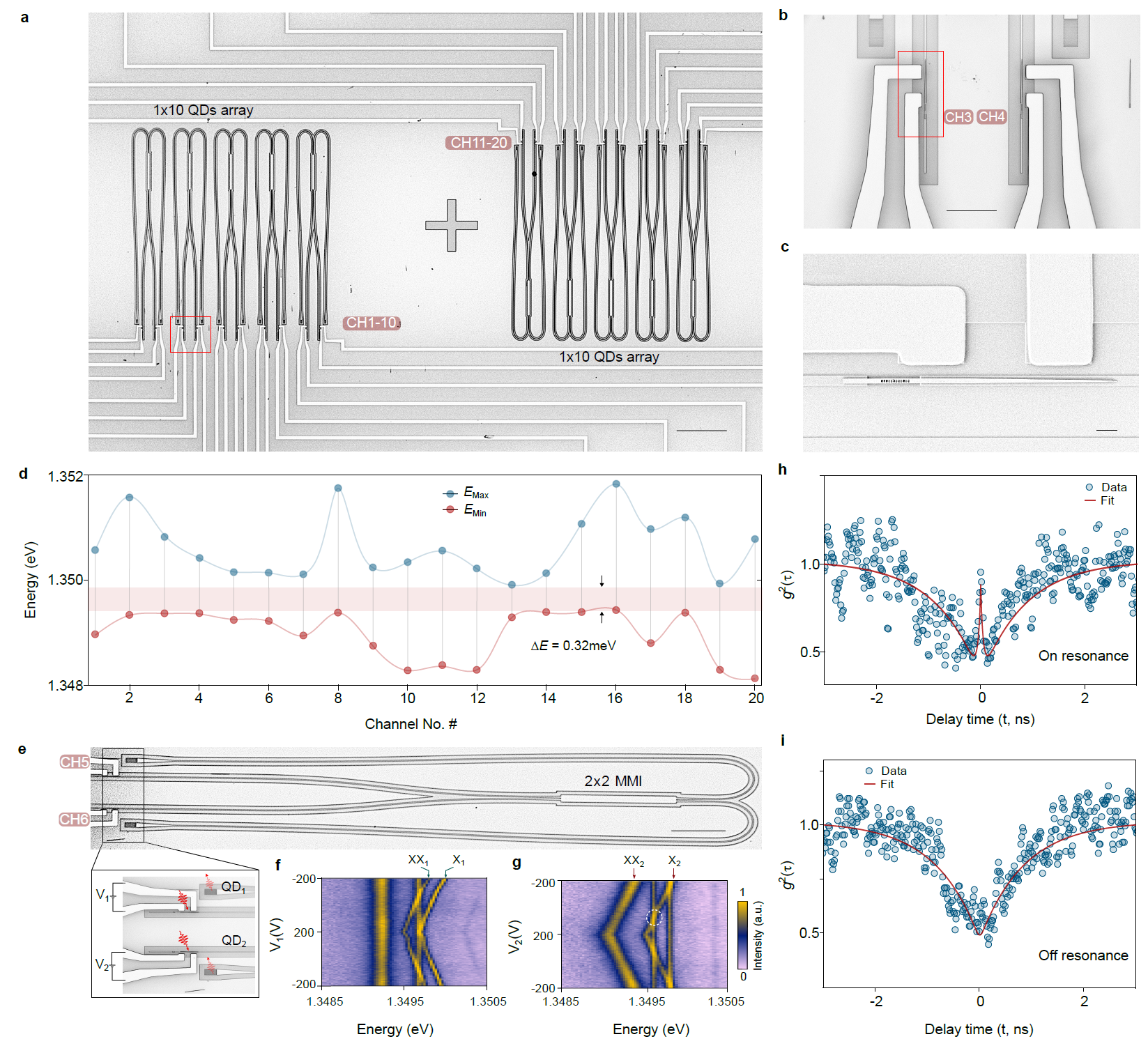

图文解读

图1:(a)大规模半导体量子点-铌酸锂薄膜混合集成光量子芯片。(b)具有局域应力调控功能的混合量子点-铌酸锂集成波导。(c)低温下X-切铌酸锂薄膜直流驱动铁电畴工程实现片上局域应力。(d)铌酸锂薄膜上各项异性局域应力。

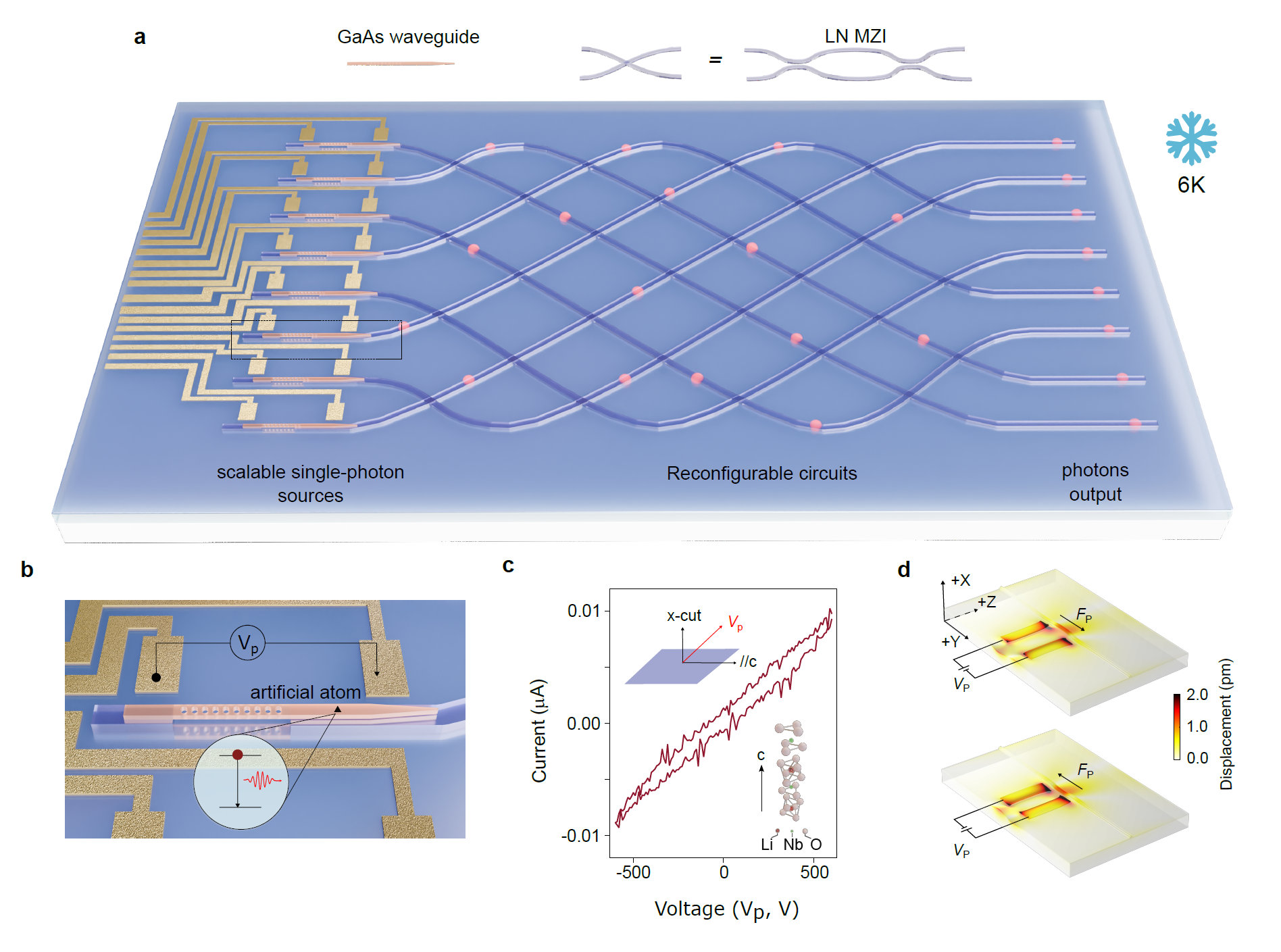

图2:(a)不同取向的量子点砷化镓-铌酸锂混合集成波导,单光子信号可通过波导顶部或光栅耦合器输出。(b,c)不同波导取向的片上应力调控。(d)取向角度相关应力张量分布的数值仿真。(e,f)波导取向相关的量子点能带调谐数值仿真。

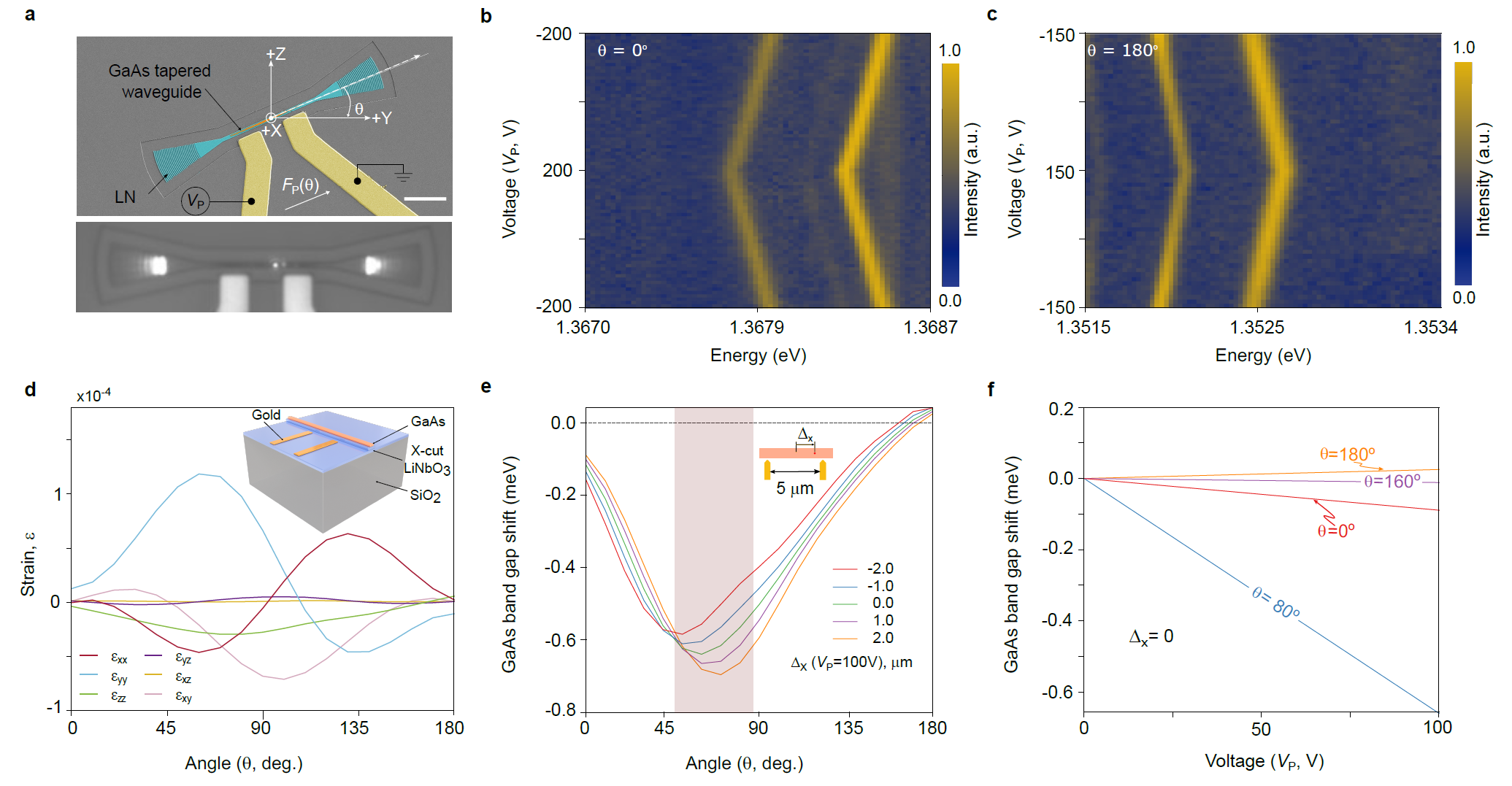

图3:波导取向相关的量子点局域应力调控范围统计,其中(a)为有二氧化硅绝缘层支撑的量子点/铌酸锂混合波导(b)为无二氧化硅绝缘层支撑的量子点/铌酸锂混合波导。(c)最优化角度(88o)处波导耦合量子点的可逆和大光谱范围调谐结果,调谐范围(d)7.7 meV。(e)局域应力调控量子点时单光子荧光线宽变化。

图4:(a)含20通道量子点确定性单光子源的铌酸锂混合集成光量子芯片。(b, c)量子点-铌酸锂混合集成波导扫描电子显微镜照片。(d)片上20通道量子点确定性光源的同时局域光谱调谐,局域调谐范围0.76 meV/400V, 红色区域为20通道量子光源调谐后的‘同频’区域。(e, f, g)通道5和6中两个不同频量子点的同时局域调控。(h,i)片上两个波导耦合量子点的双光子共振测试。

未来展望

该工作结合自组装量子点与铌酸锂这两种在光学研究领域中具有巨大优势的量子材料,为扩展化光量子芯片的发展提供了新的技术路线。同时,平台具有进一步扩展潜力,当前量子点单光子源的片上集成密度可达 67 个/mm, 因此厘米级芯片可容纳 1000+量子通道。此外,单通道量子点单光子源局域应力调控仅需要微瓦功率损耗,相比硅光子芯片中毫瓦功耗的热光调控降低了三个数量级,其低温兼容性和微瓦级功耗,可实现超导纳米线单光子探测器的同时芯片集成。研究团队还表示,未来还可进一步利用铌酸锂材料的高速电光效应,实现片上光子的高速路由与纠缠分发,这一成果为实现容错线性光量子计算与可扩展量子互联网提供了全新技术方案。

论文第一作者为上海微系统所博士王旭东,通讯作者为中国科学技术大学霍永恒教授、中山大学刘进教授、上海微系统所欧欣与张加祥研究员。该研究工作得到了国家重点研发计划(2022YFA1404604)国家自然科学基金(12074400, 62474168, 62293521, 62474168)和中国科学院青年团队稳定支持(YSBR-112)等项目的支持。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41563-025-02398-1

(来源:中国科学院上海微系统与信息技术研究所)

2.复旦大学科研团队实现铁电异质结晶体管中极性依赖的铁电/缺陷调控

近日,复旦大学未来信息创新学院褚君浩院士/李文武教授团队提出了一种极性依赖的二维杂化钙钛矿异质结铁电晶体管新机制。通过在有机无机杂化铁电层中引入电子俘获位点,并结合TCAD模拟和第一性原理计算,研究揭示了铁电异质结晶体管中铁电极化与电荷俘获之间的竞争关系及其半导体极性依赖的可逆转变规律。该策略实现了铁电极化与电荷俘获的异质协同,使单个器件同时具备多级非易失存储与突触权重调节的双重功能。

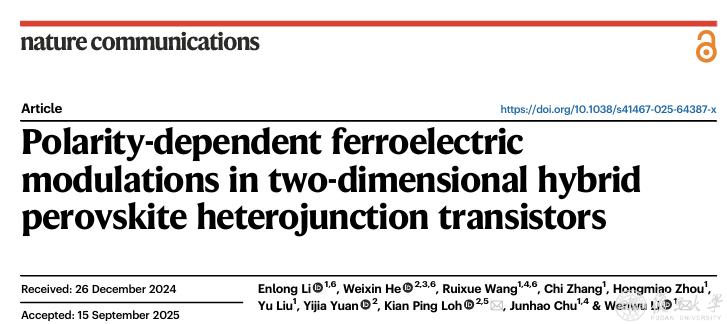

该成果以“Polarity-dependent ferroelectric modulations in two-dimensional hybrid perovskite heterojunction transistors”为题,发表于Nature Communications。

该研究通过TCAD数值模拟系统揭示了铁电极化(FE)与电荷俘获(CT)在铁电晶体管中共存与竞争的机理:在n型二硫化钼的沟道中,电子多数载流子增强俘获效应,形成反向去极化场,导致铁电极化被抑制,晶体管的转移曲线呈现CT主导的顺时针迟滞方向;在p型黑磷沟道中,载流子以空穴为主,俘获效应减弱,铁电极化得以实现翻转,晶体管表现出FE主导的顺时针迟滞特征。这一半导体极性依赖的转变揭示了沟道载流子极性可作为调控铁电表现的新自由度,为打破传统铁电—俘获二元对立提供了理论依据。

文章采用新型二维杂化铁电钙钛矿 (EATMP)PbBr₄(简称ETPB)。XRD、PFM和P-Eloop测试证实薄膜具有良好的结晶取向与可翻转的铁电畴结构;DFT计算揭示Br空位为主要电子俘获中心,导致费米能级向导带移动并引入电子陷阱态,实现了铁电性与俘获中心的共存。该结果表明,EATMP有机阳离子定向排列与卤素空位俘获作用协同,为构建可调控铁电行为的杂化体系提供了材料基础。

实验制备了三种二维异质结铁电晶体管,分别采用 n型MoS2、p型BP和双极性WSe2作为沟道层。结果显示:MoS₂器件呈现CT主导的迟滞曲线;BP器件呈现FE主导的迟滞曲线;WSe₂器件在同一器件中实现FE与CT的双模共存,展现出由极性驱动的异质调控效应。其中,WSe₂器件在p型区迁移率高达 195 cm² V⁻¹ s⁻¹,开关比超过 3×10⁶,性能位列同类铁电晶体管前列。

在双极性铁电异质结晶体管中,器件实现了非易失存储与易失权重调节的动态切换:大电压脉冲诱导铁电极化翻转,实现多级非易失存储;小电压脉冲激活俘获过程,实现短时突触权重更新。这一异质双模特性使得单个器件即可在神经网络中同时完成存储与学习功能。基于实测参数构建的迁移学习网络模拟表明,该器件使识别准确率由80.9%提升至92.9%,训练效率提高20.7倍,显著优于传统存算分离架构。

不同极性半导体层对晶体管铁电极化的影响

该研究提出的极性依赖的铁电调制机制实现了铁电极化与电荷俘获两种对立物理过程的可控转变。通过在二维铁电杂化钙钛矿中嵌入电子俘获位点并引入不同极性的半导体沟道,器件实现了铁电极化与电荷俘获的异质协同,使器件在非易失与易失功能间自由切换,为面向智能计算的铁电异质器件设计提供了新思路。该成果为下一代可重构、低功耗、类脑铁电器件奠定了基础。

复旦大学李恩龙博士后为第一作者,新加坡国立大学何伟欣博士与复旦大学联合培养博士生王瑞雪为共同第一作者,新加坡国立大学罗建平教授与复旦大学李文武教授为通讯作者。

文章链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-64387-x

(来源:复旦大学)

3.清华大学物理系于浦课题组合作在反铁磁极化金属关联物性研究中取得进展

近日,清华大学物理系于浦课题组与合作者在关联物理研究领域取得重要进展。研究团队在国际上首次成功制备出高质量双层钙钛矿结构Sr3Co2O7单晶薄膜,在该材料中实现了反铁磁性、结构极性与金属性三种传统上不相容物性的协同共存并揭示了其关联物性。

在凝聚态物理研究中,将多种相互竞争的序参量集成于单一材料体系是发现新关联物态的有效途径。正如兼具磁性与铁电性的多铁性材料展现出丰富的物理内涵,将结构极化与金属性相统一而产生的极化金属也成为了凝聚态领域的新兴研究方向。受此启发,将磁性引入到极化金属体系则能诱导出磁性极化金属这一类新奇物相,对探索关联物性具有重要科学价值。然而,在单一材料中实现这些特性的内禀耦合面临着材料设计与物性调控的双重挑战。前期工作中,于浦课题组与合作者通过精准的氧多面体操控,设计并生长出新材料Ca3Co3O8,成功实现了铁磁极化金属态及观测到由铁磁性与结构极化耦合导致的零磁场本征非互易电阻及强鲁棒性拓扑霍尔效应。这一突破引出了一个有趣的问题:能否在更具挑战性的反铁磁体系中实现类似的结构极性和金属性等多元特性共存?

反铁磁材料具有超快动力学响应和抗干扰性强等独特优势,被认为是实现下一代自旋电子器件的理想载体。然而,其内在反铁磁序难以直接探测和读取,这一关键问题严重制约了应用发展。交变磁体作为一类重要的反铁磁材料,能通过特殊的晶体对称性与反铁磁序相结合,产生动量依赖的自旋劈裂能带结构。但要实现反铁磁序直接读取,通常还需通过精确调控奈尔矢量,从而诱导出可观测的反常霍尔效应。而将结构极性引入反铁磁金属中,则有望为调控反铁磁奈尔矢量提供新的自由度。遗憾的是,自然界中兼具反铁磁性、结构极性与金属性的材料极为稀缺,这不仅对材料设计与电磁序关联构筑提出了极高要求,也使得探索这些序参量间的微观耦合机制及衍生现象成为一个兼具吸引力和挑战性的科学问题。

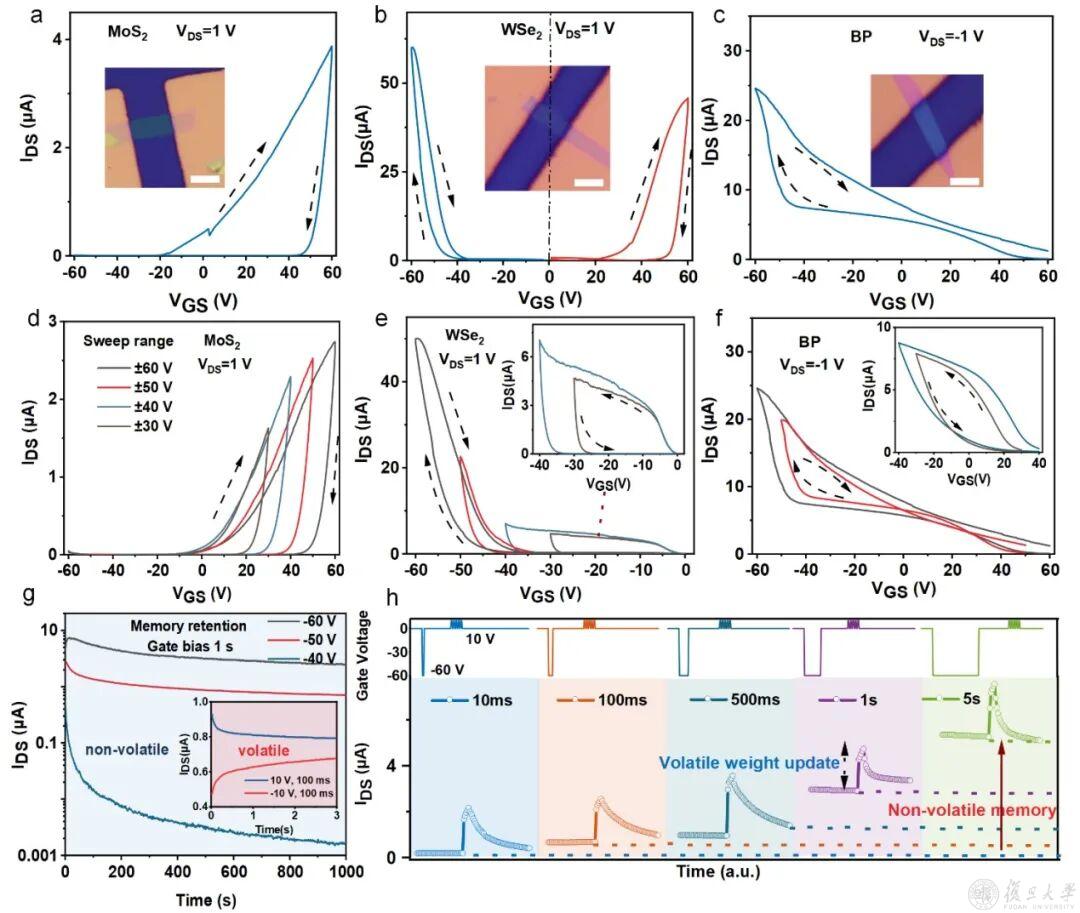

基于对关联氧化物材料的深入理解,于浦课题组提出在Ruddlesden-Popper(RP)结构Sr3Co2O7中可能存在一种全新的对称性破缺机制:不同亚层钴离子间的耦合作用可能诱发不对称位移,从而从几何上打破空间反演对称性,并引入结构极性。凭借在离子调控领域的长期积累,课题组成功解决了该材料高质量制备过程中的氧空位难题,首次实现了Sr3Co2O7单晶薄膜的可控制备。高分辨扫描透射电子显微镜(图a)进一步直接观测到亚层间钴离子的位移及结构极性的形成,该发现也得到了第一性原理计算的确认。研究进一步揭示,相邻亚层间钴离子d轨道形成的层间分子轨道在该机制中起到关键作用,并直接影响了材料的电磁特性。电学与磁学测量表明,Sr3Co2O7在全温区保持着良好的金属导电性(图b),同时具备A型反铁磁结构,即层内钴磁矩呈平行排列,而层间呈反平行排列(图a)。值得关注的是,该材料在零磁场条件下展现出显著的反常霍尔效应(图c),研究将其归因为结构极性与反铁磁序耦合导致的宇称-时间反演对称性破缺。在此状态下,能带的Kramers简并被打破,系统产生了与奈尔矢量关联的贝里曲率,从而诱发反常霍尔效应(图d)。此外,基于极性与反铁磁序之间的磁电耦合效应,该体系实现了反铁磁奈尔矢量的磁场可逆翻转,为反铁磁态的操控提供了有效途径。

图a:Sr3Co2O7中反铁磁极化结构形成的示意图(左)以及扫描透射电镜表征下的极化结构(右);b:电阻率与磁矩随温度变化趋势;c:非磁依赖的反常霍尔效应;d:极性与反铁磁耦合下奈尔矢量翻转

该工作在Sr3Co2O7体系中首次揭示了反铁磁极化金属态的存在,并观测到由反铁磁性与结构极性耦合所诱导的反常霍尔效应,为关联氧化物物态研究构建了全新的材料平台。研究提出的基于结构极性的宇称-时间对称性调控策略,为在反铁磁中实现自旋操控开辟了有效途径,亦对发展下一代自旋电子学器件具有重要科学价值。

研究结果以“双层钙钛矿钴氧化物中几何效应驱动的极性反铁磁金属态”(Geometry-driven polar antiferromagnetic metallicity in a double-layered perovskite cobaltate)为题,于10月28日发表于《自然·材料》(Nature Materials)。

清华大学物理系教授于浦和上海纽约大学教授陈航晖为论文通讯作者。清华大学物理系博士后周玉、舒新愉和张扬(均已出站)以及陈航晖教授课题组成员、华东师范大学博士刘芝伟(已毕业)为论文共同第一作者。研究得到国家重点研发计划项目、基础科学中心项目、创新研究群体项目等的资助。

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41563-025-02392-7

(来源:清华大学)

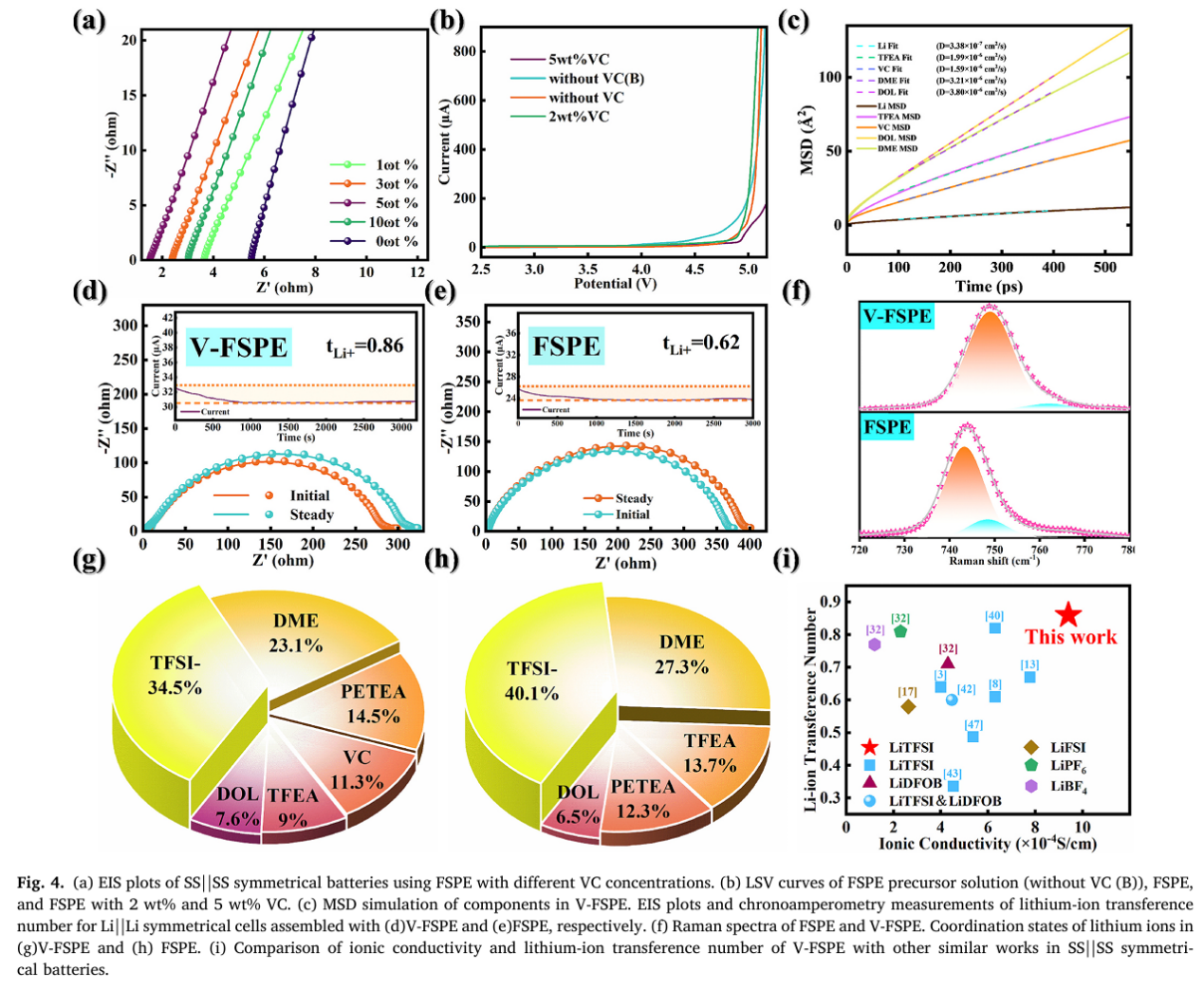

4.电子科技大学在有机基固态锂金属电池方向取得重要进展与创新思路

近日,电子科技大学材料与能源学院2022级新能源材料与器件专业本科生彭浩峰在材料学领域知名期刊 Journal of Colloid and Interface Science(中科院大类一区,TOP期刊,影响因子9.7)上发表题为“Competitive coordination effect induced solvent-separated ion pairs enable fast Li⁺ ion transport and stable solid electrolyte interphase for lithium solid state batteries”的研究论文。该研究报道了在有机基固态锂金属电池方向的重要进展与创新思路。彭浩峰为独立第一作者,材料与能源学院方梓烜副教授和吴孟强教授为指导教师,电子科技大学为第一通讯单位。该工作依托学校先进电能源研究中心(CAEET)完成。

固态电解质与固态电池是当前储能领域的前沿热点。锂金属电池因其超高能量密度备受关注,但安全隐患与界面不稳定性依然是制约其发展的关键瓶颈。针对这一难题,彭浩峰同学创新性选用2,2,2-三氟乙基丙烯酸酯,通过引入碳酸亚乙烯酯(VC)增强配位效应,实现了对溶剂化结构的精准调控,有效释放自由锂离子,抑制阴离子迁移,设计出一款性能优异的固态电解质与电池体系。

该研究重点揭示了溶剂分离离子对(SSIP)在提升离子电导率与锂离子迁移数方面的独特作用机制,具有重要的科学意义与工程应用价值。该固态电池在0.5C倍率下可稳定循环超过550次,容量保持率达96.5%,平均库仑效率超过99.9%。即使在短路或机械切割等破坏条件下,电池仍表现出优异的安全稳定性,展现出极高商业化的应用潜力。

彭浩峰,2022级本科生。通过理论推演、实验验证与计算模拟相互结合,不断深化对材料科学的理解并取得丰硕成果。在本科阶段,以学院第一名完成学校新工科高水平“科研育人”计划,主持并优秀结题1项校级大学生创新创业训练计划项目,带领团队荣获电子科技大学新工科教育课程学习大赛最佳作品一等奖、四川省节能减排大赛一等奖等多项荣誉。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.jcis.2025.139305

(来源:电子科技大学)

5.电子科技大学物理学院乔梁教授团队在EES上发表重要研究成果

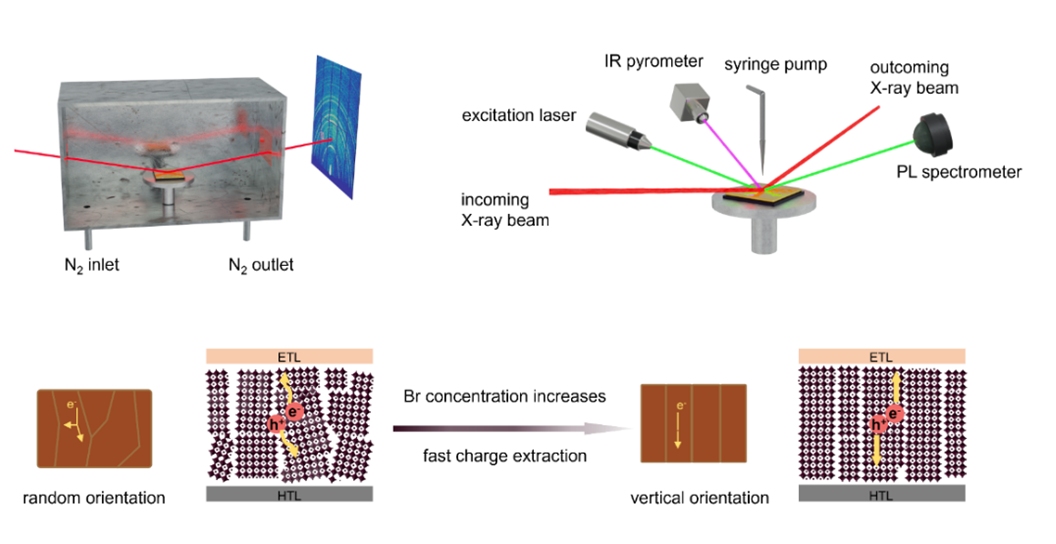

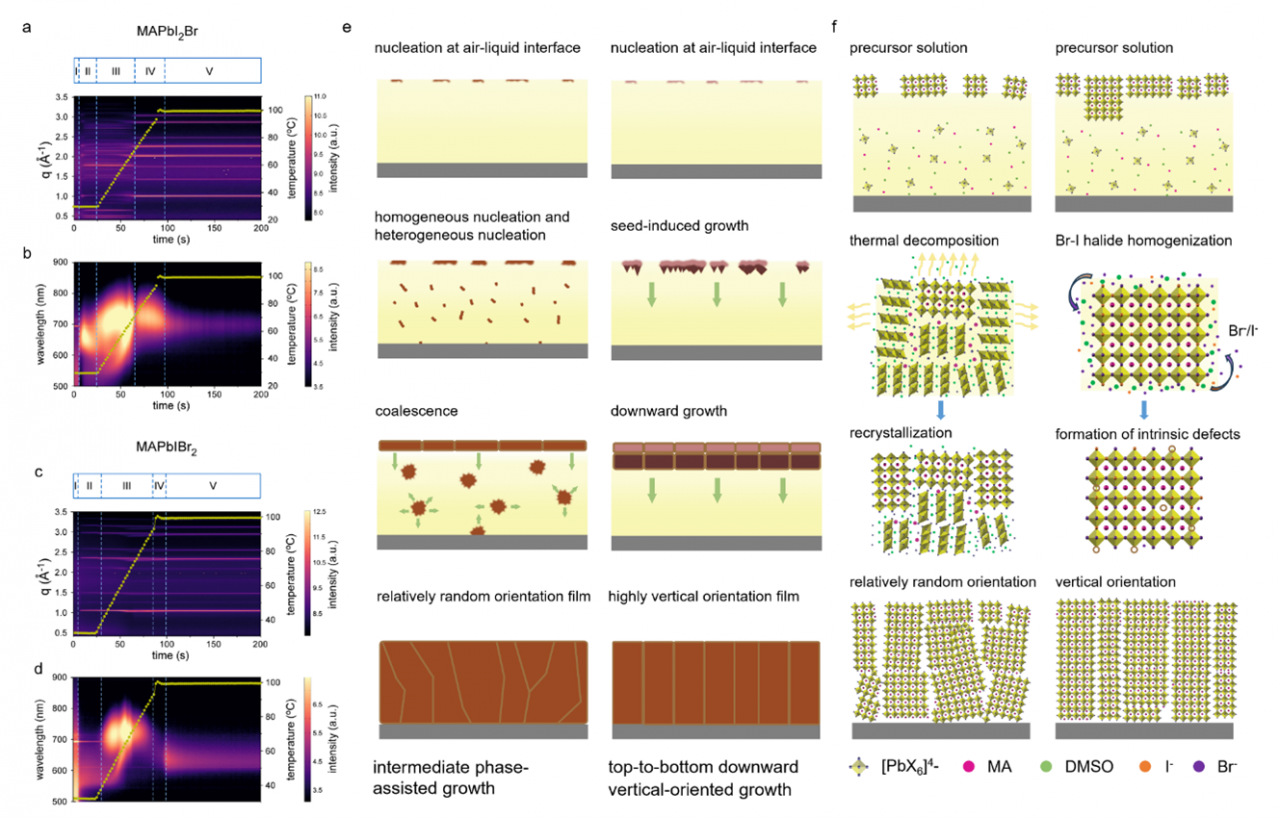

近日,电子科技大学物理学院乔梁教授团队联合德国慕尼黑工业大学(TUM)Peter Müller-Buschbaum教授、美国先进光源(ALS)Carolin M. Sutter-Fella教授以及德国卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)郭任君教授,在宽带隙有机–无机杂化钙钛矿研究领域取得新进展,系统揭示了混合卤素组分对宽带隙钙钛矿薄膜结晶动力学与电荷转移动力学的作用机制。相关成果以“Unveiling the role of halide mixing on crystallization kinetics and charge transfer mechanisms in wide-bandgap organic-inorganic halide perovskites”为题,发表在《Energy & Environmental Science》。电子科技大学为论文第一单位,物理学院李念讲师为论文第一作者,乔梁教授为共同通讯作者。

图1.基于同步辐射X射线散射研究钙钛矿薄膜结晶动力学

溴-碘(Br-I)混合卤化物宽带隙(WBG,溴含量>20%)钙钛矿薄膜是打造高效叠层太阳能电池的关键材料。然而,高溴含量常引发快速且非均匀的结晶,导致产生大量缺陷,并伴随高密度的晶界和成分不均一。尽管已有多种策略用于改善富溴薄膜质量,但目前领域内对混合卤素宽带隙钙钛矿薄膜的结晶动力学仍缺乏系统认识,尤其是溴混合对其结晶动力学的影响机制尚不明确。更为关键的是,卤化物组成、结晶动力学、晶体结构与电荷转移动力学之间的内在关联尚未被充分揭示,这一认知空白制约了材料与器件性能进一步提升。

为解决这一困境,研究团队采用同步辐射多模式原位表征,将掠入射广角X射线散射(GIWAXS)与荧光光谱(PL)联用,实现了对 MAPbI3-xBrx 钙钛矿体系结晶过程的实时、多维解析,揭示了两条截然不同的结晶路径:其一为过渡中间相辅助生长模式(富碘组分),其二为自上而下生长模式(富溴组分)。在较高溴含量下,后者使薄膜表面层充当“结构模板”,诱导形成排列规整、以垂直取向为主的晶体择优取向。进一步发现,在热退火过程中,富溴宽带隙钙钛矿薄膜经历溶解–再结晶过程,并伴随发生卤素均质化,导致薄膜内引入了大量缺陷。

图2. 基于GIWAXS+PL原位表征MAPb(I1-xBrx)3钙钛矿薄膜的结晶动力学:(a-d)GIWAXS+PL数据,(e,f)结晶生长模式示意图。

研究团队将薄膜微观结构(主要指晶体取向和本征缺陷)与钙钛矿薄膜/器件的电荷转移机制关联,发现富溴宽带隙钙钛矿薄膜表现出更强的载流子传输能力,但也更易产生非辐射复合中心,从而损耗光电转换效率。研究指出,在晶体择优取向与缺陷抑制之间实现平衡,是高性能宽带隙钙钛矿器件设计的关键。该成果不仅深化了对 Br-I 混合宽带隙钙钛矿“组分-结晶动力学-晶体结构-载流子动力学”关系的理解,实现从原子/分子尺度到宏观器件性能的完整关联模型,也为今后实现可控结晶调控、提升光电性能提供了重要指导。

论文链接:https://doi.org/10.1039/D5EE05540G

(来源:电子科技大学)