1.二维超快闪存技术突破!《自然》加速上线中国团队成果;

2.中国科大创建乾坤网络精确求解多电子薛定谔方程;

3.北理工团队通过力学方法在范德华铁电单晶中成功构造极化拓扑畴;

4.深圳国际研究生院何宏辉、何永红团队合作提出新型偏振光学测量技术;

5.上海交大张建文团队多端口电力电子变压器研究荣获IEEE工业电子学会TIE期刊杰出论文奖项;

1.二维超快闪存技术突破!《自然》加速上线中国团队成果;

几个月前,复旦大学教授周鹏、研究员刘春森团队的研究论文在《自然》上线。团队研制的“破晓(PoX)”二维闪存原型器件,颠覆现有闪存技术路径,实现了400皮秒超高速非易失存储,是迄今最快的半导体电荷存储技术。

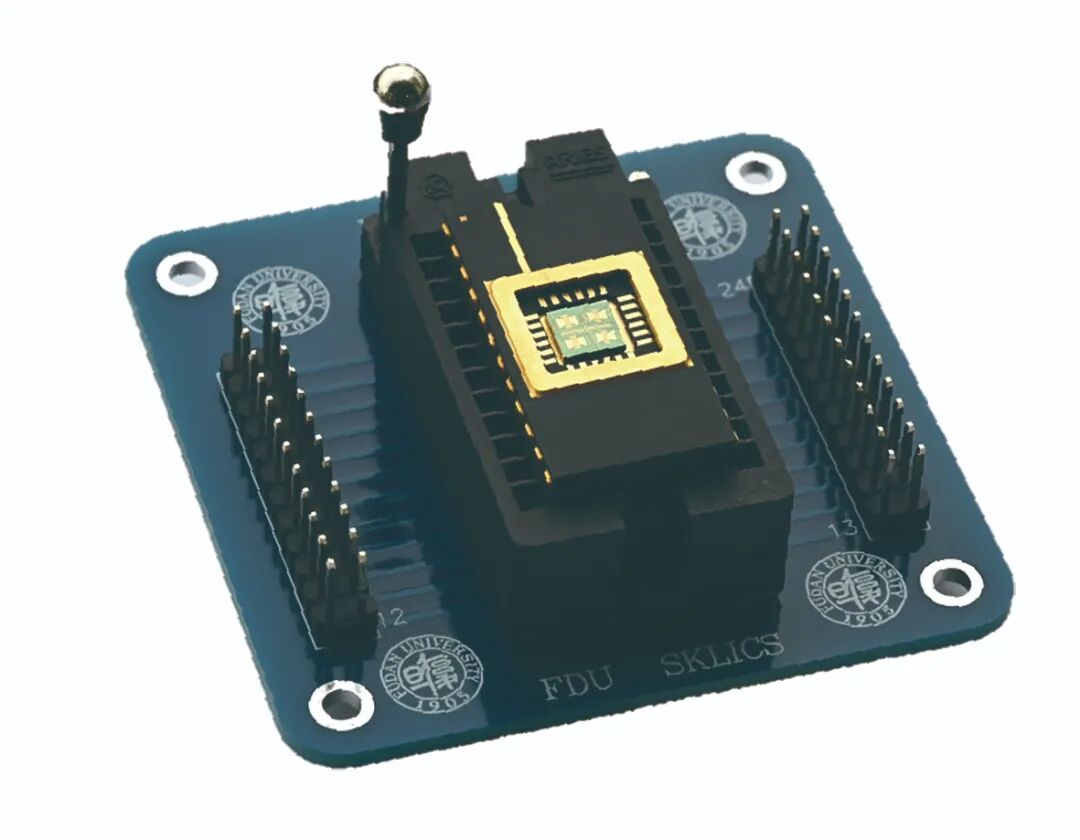

封装后的二维-硅基混合架构闪存芯片。复旦大学供图

开心的同时,刘春森还牵挂着团队同步开展的另一项工作。他们提出二维-硅基混合架构“长缨(CY-01)”,通过将二维闪存器件直接融入成熟的互补金属氧化物半导体(CMOS)工艺平台,加快这种新型器件的产业化。

彼时,《自然》编辑部已在回复邮件中给出意见:“您的稿件已被3位审稿人评阅,他们均认为这项工作具有潜在研究价值,我们对此表示赞同。”

10月8日,这项让刘春森牵挂的研究在《自然》以“加速上线”的形式发表。《自然》同行评议称,该研究“有望引起商业公司高度关注”。

“从0到10”,面向未来

存储器是一个非常成熟的产业,人们早已习惯了易失性存储和非易失性存储两套系统共同工作的模式——前者以静态随机存取存储器(SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)为代表,操作速度快,但容量小,数据在断电后无法保存;后者以闪存为代表,容量大,无需电源即可保存数据,但运行速度较慢。

“过去几十年,国际上提出了多种新型存储技术路径,但始终没有颠覆现有存储芯片格局。”刘春森坦言,“以闪存为例,其结构十分简单,且运行稳定性高、价格便宜,很难被取代。”

突破现有存储技术困难重重,但这并未让周鹏和刘春森等科学家退缩。他们始终致力于开发能够满足未来人工智能(AI)应用需求的颠覆性存储技术。

刘春森解释:“AI大模型对数据存储有了读取速度快和高容量兼顾的需求,现有存储器无法满足此需求。可以说,存储器是制约AI发展的主要硬件瓶颈之一。”

过去10年间,团队聚焦二维超快闪存技术,从“0”起步,从底层物理原理出发,一步步向前迈进。2018年,他们报道了首个高速准非易失闪存,2021年进一步发现辅助势垒隧穿增强机理,将读写速度提至20纳秒的同时,确保了数据存储的非易失性。以上进展让他们意识到二维闪存器件有产业化价值,开始同步开展器件集成方面的工作。

“二维超快闪存技术是我们团队自主提出、国际上独一无二的技术路线,读写速度远超现有闪存技术。”刘春森说,“事实上,我们一直在深入研究二维高速存储器件,在研究过程中,逐渐建立起向下游应用推进的信心。”

“从10到0”,借道加速

新型器件要想真正走向系统级应用,往往要经历一场漫长的马拉松。以集成电路发展为例,半导体晶体管诞生于1947年,之后历经美国贝尔实验室和一系列顶尖公司接力研发,才在24年后催生出全球第一个中央处理器(CPU)。

而对于一个专注于器件研发的团队而言,从基础研究到产业应用的“转型”更为不易。“颠覆性创新走向工程化应用,本质上是一条从‘0到10’的征途。而要真正走通这条路,离不开从‘10到0’,即从未来应用的终点出发,倒推技术发展的正确路径。”周鹏表示。

顺着这个思路,团队意识到,二维闪存无需再走长达几十年的研发之路,完全可以“站在巨人的肩膀上”,缩短技术落地进程。

何不借助现有成熟硅基CMOS制造工艺这条“高速公路”,让二维存储器件这一新型“交通工具”行驶得更快呢?由此,团队基于“长缨”架构,攻克了新型二维信息器件工程化的关键难题,制备出全球首个二维-硅基混合架构芯片。测试结果显示,该新型存储芯片集成良率达94.3%,支持8比特指令操作、32比特高速并行操作与随机寻址。

其间,他们主要攻克了两大瓶颈问题。

一方面,传统CMOS制造工艺与厚度达数百微米、具备金刚石结构的硅材料相适配,而二维材料厚度仅为1至3个原子,直接使用此工艺无疑会引入“材料暗伤”。

团队针对性地研发了“原子芯片”系统集成框架。就像拼乐高一样,他们通过模块化集成方案,将二维存储电路与成熟CMOS电路分离制造,最后与CMOS控制电路通过高密度单片互连技术实现完整芯片集成。

“这一集成框架的核心思路,是在时空上分割二维存储电路和CMOS电路的制造。”刘春森解释说,“我们首先采用标准CMOS工艺制造CMOS控制电路,再利用支持原子尺度贴合的片上二维集成工艺进行二维电路的后续工艺集成,由此确保制造流程受到最小化影响。”

另一方面,二维存储器件的工作机制与标准CMOS不兼容。针对此问题,团队提出跨平台系统设计方法论,在二维存储电路和CMOS电路之间专门添加了“转译层”,并结合高密度单片互连技术,实现了二维电路和CMOS电路软、硬件兼容性通信。

“由此,CMOS电路能够理解二维器件的工作模式,二维电路也能够理解从CMOS电路传递过来的控制信号。”刘春森说。

“从10到100”,拥抱产业

这项成果突破,离不开团队与工业界的深度合作。在项目开展之初,团队就决定只做擅长的事,专注于二维存储器件部分,而芯片整体设计、控制和读出电路等则交由合作企业完成。

目前,团队正在着手建设中试线,预计未来3至5年内将芯片容量从Kb扩展到Mb级别。“我们计划进一步与企业合作,利用产业界成熟的工艺和大规模产线,5至10年内将存储容量做到Gb甚至Tb,实现第一批商业化产品落地。”刘春森说。

届时,分级存储架构将被改变,一块存储芯片即可同时实现高读写速率、大容量及数据长期保存,有望将AI服务器部署在个人电脑甚至手机上,进一步推动AI应用和发展。此外,以垂直堆叠为特点的3D NAND闪存芯片制备工艺也有望实现颠覆性突破。

“以长缨为架构、破晓为内核的二维芯片是二维电子器件工程化里程碑,也为新一代颠覆性器件缩短应用化周期提供了范例。”周鹏说。

相关论文信息:

http://doi.org/10.1038/s41586-025-09621-8

《中国科学报》 (2025-10-10 第1版 要闻)

2.中国科大创建乾坤网络精确求解多电子薛定谔方程;

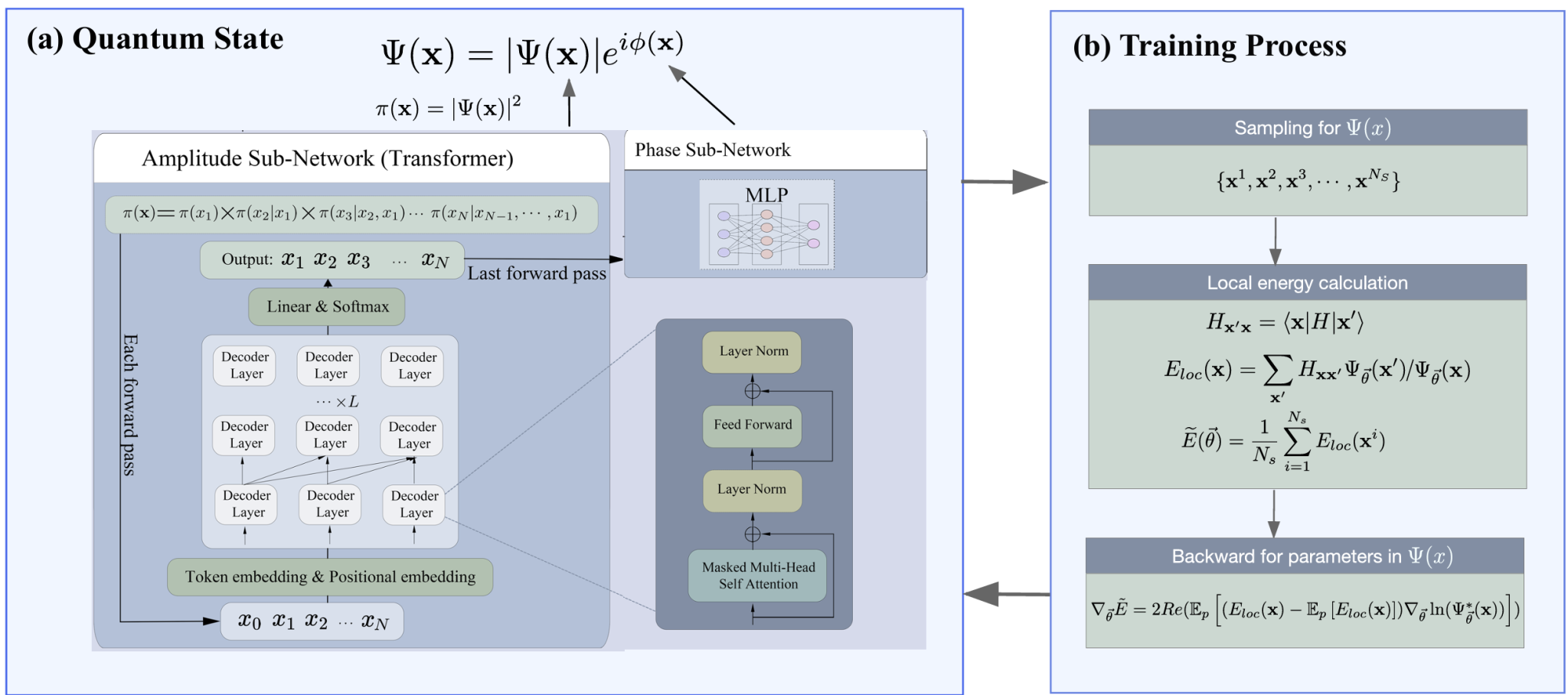

近日,中国科学技术大学精准智能化学全国重点实验室商红慧特任教授,杨金龙院士团队将人工智能领域的Transformer架构与量子物理的基本方程相结合,发展了一种求解多电子薛定谔方程的乾坤网络(QiankunNet)。该研究成果以“Solving the many-electron Schrödinger Equation with a Transformer-based framework”为题,于9月29日在国际知名学术期刊《自然·通讯》(Nature Communications)上发表。

薛定谔方程是量子力学的基本方程,从原理上讲,所有材料的性质都来源于多电子薛定谔方程的求解,因此精确求解该方程是整个物质科学领域的重大挑战之一。对于包含多个电子的复杂体系,求解薛定谔方程的计算量会随着电子数的增加呈指数级增长,这一“指数墙”问题极大地限制了传统计算方法的能力,使其难以精确模拟真实的分子体系和化学反应。为攻克这一难题,中国科大研究团队从人工智能领域的Transformer架构中汲取灵感,将其核心的注意力机制引入量子波函数的构建中,利用其强大的关联建模能力来捕捉电子之间复杂而微妙的相互作用。所构建的乾坤网络不仅在结构上实现了对电子波函数的精确表达,而且采用端到端的可微分架构,利用反向传播直接优化变分能量。研究团队还发展了一套结合了蒙特卡洛树搜索(MCTS)的高效自回归采样算法,该算法通过并行生成独立的、无关联的电子构型样本,避免了传统采样方法中存在的样本相关性高、收敛慢等瓶颈,极大地提升了计算效率和稳定性。同时,该框架还通过引入基于组态相互作用方法的物理启发初始化策略,显著加速了变分优化的收敛过程。

图:乾坤网络的架构图。(a) 用于构建电子波函数拟设的仅解码器Transformer架构,它将电子占据的轨道构型作为输入,输出波函数的振幅和相位。(b) 模型的训练流程,通过变分蒙特卡洛(VMC)方法对网络参数进行优化,以最小化体系的能量。

研究结果表明,乾坤网络在包含30个自旋轨道以内的分子基准测试中表现卓越,其计算的关联能精度达到了全组态相互作用(FCI)方法的99.9% 。在处理化学键解离等强关联问题时,乾坤网络展现出相较于传统耦合簇方法(如CCSD(T))更优越的性能。与之前的神经网络量子态方法相比,该方法不仅计算速度更快(在30个轨道时系统上快约10倍),精度也更高。 研究团队进一步将该方法应用于模拟生物氧化应激过程中的核心反应——芬顿(Fenton)反应。这是一个包含过渡金属铁离子的复杂化学过程,乾坤网络模拟了[Fe(H₂O)₅(H₂O₂)]⟡⁺配合物中O-O键均裂的完整反应路径,准确描述了Fe(II)到Fe(III)氧化过程中的电子结构演化,这一结果充分展示了该方法在处理含过渡金属的复杂化学体系方面的能力和广阔应用前景。这项研究不仅展示了人工智能模型在解决基础科学难题方面的巨大潜力,还为精确模拟复杂分子体系提供了新工具。这一成果预示着一个新的发展方向:注意力机制不仅可以处理自然语言,还能表征量子波函数,这意味着可以将大语言模型架构引入到量子化学的核心领域。

该研究得到了国家自然科学基金、科技创新2030量子通信与量子计算机重大项目、中国科学院战略性先导科技专项等项目的资助,并获得了中国科学院智能科学家平台的支持。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-63219-2

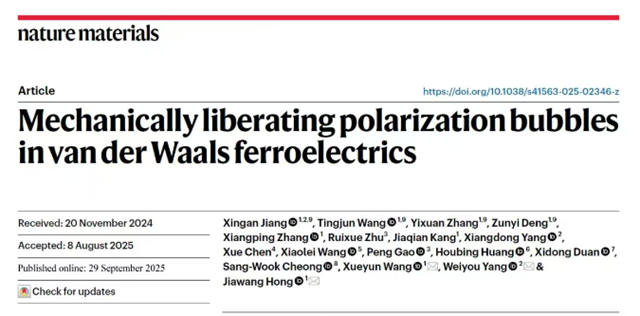

3.北理工团队通过力学方法在范德华铁电单晶中成功构造极化拓扑畴;

近日,北京理工大学空天科学与技术学院、临近空间环境特性及效应全国重点实验室洪家旺、王学云教授课题组在铁电拓扑结构的构筑方法上取得突破,相关研究成果以“Mechanically liberating polarization bubbles in van der Waals ferroelectrics”为题于9月29日在线发表在Nature Materials期刊。

北京理工大学为第一完成单位,北京理工大学洪家旺、王学云教授、宁波工程学院杨为佑研究员为通讯作者。北京理工大学博士后江兴安(现已入职宁波工程学院)、博士生王廷钧(现已入职石家庄铁道大学)、博士研究生张亦轩、博士后邓尊乙为共同第一作者。合作单位包括宁波工程学院、北京大学、中科院半导体研究所、北京工业大学、湖南大学和美国罗格斯大学。

极性拓扑结构(如斯格明子、涡旋、半子等)因其拓扑保护特性与外场可调性在非易失性存储和新型电子器件中的巨大潜力,近年来成为物理、力学和材料科学等多学科交叉领域的研究前沿。然而,目前绝大多数极性拓扑结构依赖于人为构筑的异质结或超晶格结构,需要通过界面/边界/几何等约束来平衡能量竞争,才能实现拓扑结构的稳定存在。这种对外延结构和材料衬底的依赖极大地限制了拓扑电子器件在柔性、可集成化和硅基兼容电子学中的应用。

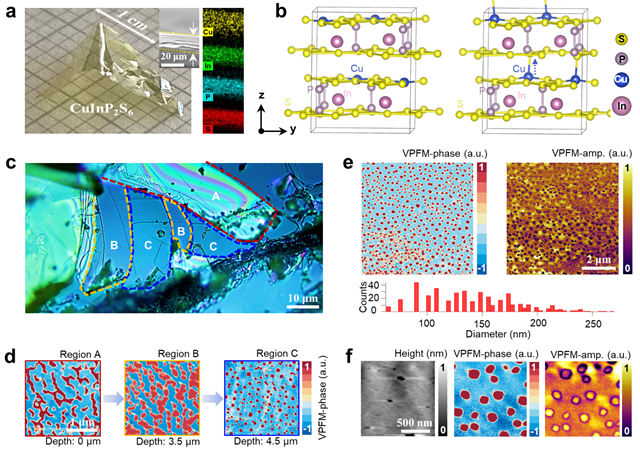

范德瓦尔斯材料因其层间弱相互作用、无悬挂键表面和优异的力学柔性等优点,为构筑可转移、可集成的功能器件提供了理想材料体系。特别是具有离子迁移特性的铁电性范德瓦尔斯材料CuInP2S6(CIPS),其展现出了多稳态结构、离子电导、负压电性等独特的物理特性,尤其是其极化共存旋转的特点,为构筑极性拓扑结构提供了可能。

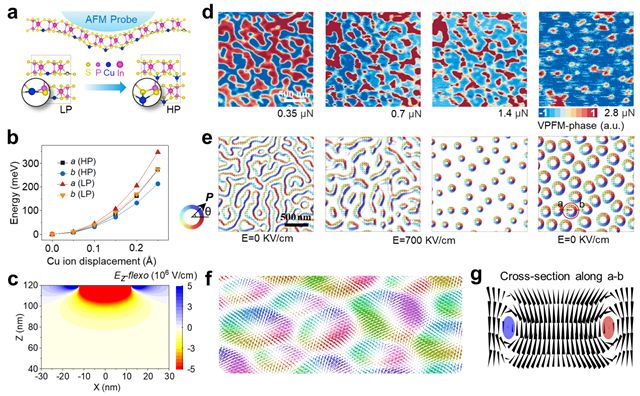

为了解决上述问题,北京理工大学洪家旺、王学云教授团队在无需异质结构约束的块体CIPS晶体中,通过力学调控方法成功实现了高密度极性气泡畴(Polarization bubble)的构筑与操控。研究结果表明,原子力纳米探针在材料表面引起的局部曲率(应变梯度)变化是构筑极性气泡畴的关键。一方面,纳米探针引起的应变梯度场可以达到106 m-1,该应变梯度场诱导的挠曲电场足以推动CIPS的极化翻转。另一方面,局部曲率的变化还推动CIPS中的铜离子从低极化态(LP)迁移至高极化态(HP)。进而导致内部的能量竞争达到新的平衡稳态。在上述物理过程的共同作用下,实现了在CIPS材料体系中传统迷宫畴到拓扑畴的演变与稳定存在。本论文的研究结果切实推动了对范德瓦尔斯体系拓扑结构研究的发展,并为其在高密度存储中的应用奠定了基础。

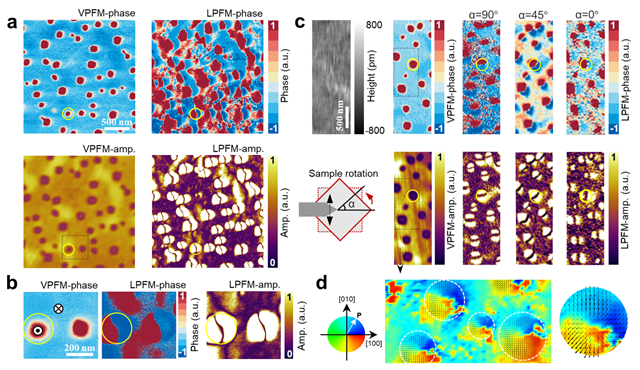

图1 范德华铁电晶体中高密度极化气泡的观测。

要点:

1. CIPS晶体具有典型的层状范德华结构,Cu离子可在层内和层间范德华隙中移动,形成低极化(LP)和高极化(HP)两种共存相。

2. 通过机械剥离不同厚度,压电力显微镜(PFM)图像证明了迷宫畴到气泡畴的形态演变。

3. PFM振幅图像揭示气泡畴周围存在压电振幅的明暗差异,与其LP/HP相的共存密切相关。

图2 极化气泡的极性构型表征。

要点:

1. 通过矢量PFM技术,结合样品旋转,确认气泡畴具有面内发散型的极化构型,具有典型的Néel型畴壁。

2. 通过进一步重构极化场,进一步确认了面内中心发散状极化分布。

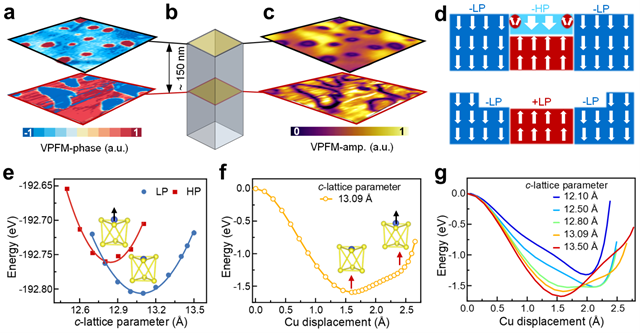

图3 气泡与HP相的关联性分析。

要点:

1. 通过层析PFM技术去除表层后,发现HP相消失的同时气泡畴也随之消失,证明气泡的稳定存在依赖于HP相。

2. 基于密度泛函理论计算,发现压缩应变可促使Cu离子进入范德华隙,从而稳定HP相,为气泡畴形成提供有利条件。

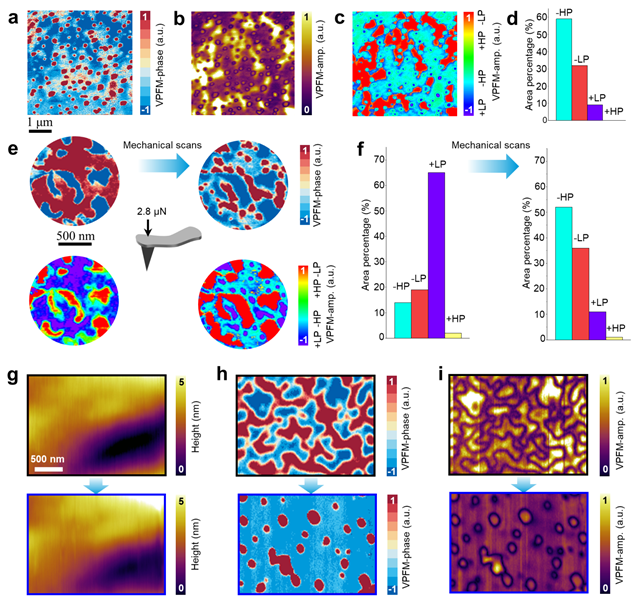

图4 探针集中力调控HP相与气泡畴形成。

要点:

1. 在迷宫畴富集区域,通过AFM针尖进行力扫描,可诱导LP相向HP相转变,并导致迷宫畴到气泡畴的形态变化,该过程可实现无损的铁电拓扑结构形成。

2. 在针尖集中作用下,HP相比例显著提升,气泡畴主要形成于HP或者LP/HP相界区域,与机械剥离过程中的观察一致。

图5 极化气泡畴的形成与稳定机制。

要点:

1.压缩应变促使Cu离子迁移至范德华隙,实现由LP到HP相的转变;而应变梯度则通过挠曲电效应产生强局域电场(可达106 V/cm),共同驱动迷宫畴向气泡畴演变。

2.极化相转变及挠曲电场共同重构形成一个总的等效电场,被认为是驱动迷宫畴演变成气泡畴的驱动力。相场模拟进一步验证了在等效电场作用下,迷宫畴到高密度气泡畴的演变,气泡畴具有中心发散的极化涡旋结构,畴壁为Néel型。

本研究通过力学调控极性相竞争与挠曲电效应,在范德华铁电体CIPS单晶中实现了高密度铁电拓扑气泡畴的可控形成与操控,突破了传统拓扑结构对衬底与异质界面工程的依赖。CIPS材料具备可剥离、可转移、易集成等优势,可与硅基、柔性衬底等多种平台兼容,为拓扑电子学在柔性器件、神经形态计算等领域的应用提供了新材料基础。这一发现不仅深化了对范德华铁电体中拓扑铁电畴形成机制的理解,也为未来发展范德华体系拓扑畴结构及其在低功耗、高密度、高密度存储的电子器件应用奠定了基础。

4.深圳国际研究生院何宏辉、何永红团队合作提出新型偏振光学测量技术;

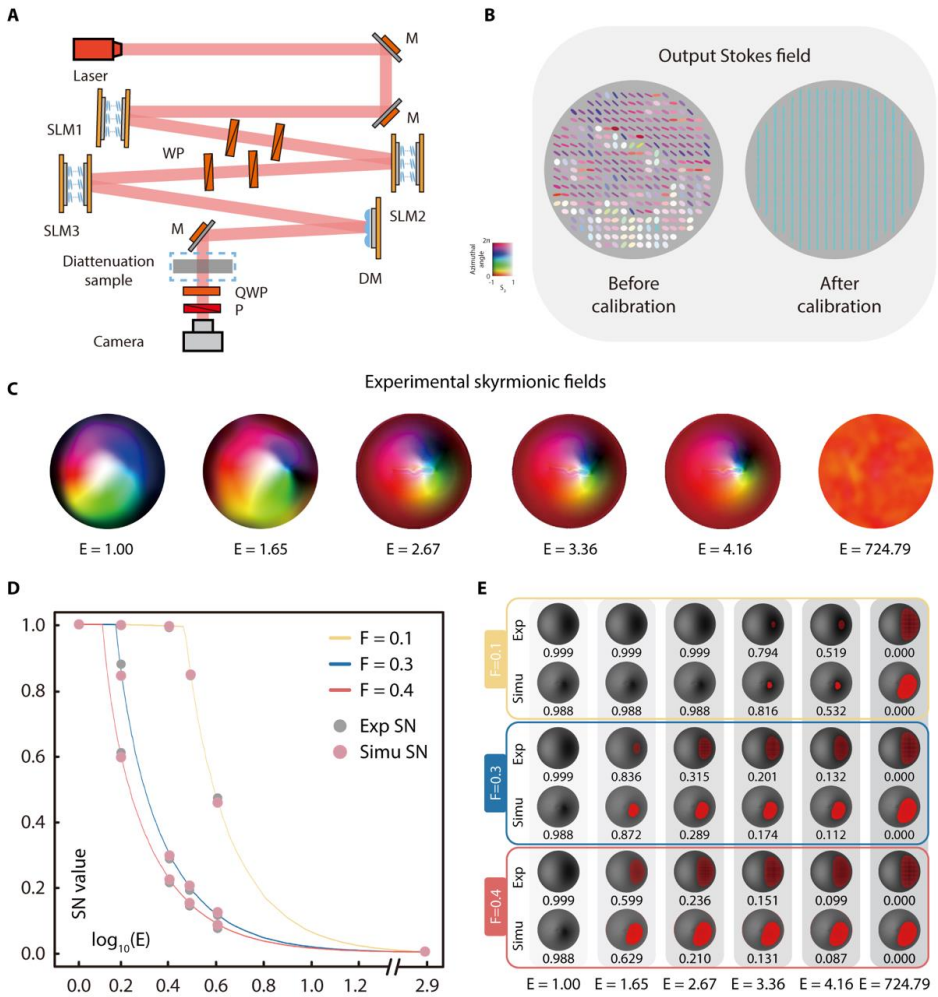

近日,清华大学深圳国际研究生院何宏辉、何永红团队与牛津大学合作,在偏振光学研究领域实现突破。团队创新性地利用光学斯格明子结构光场,开发出一套针对复杂偏振像差的高精度表征与校正方案,为生物医学成像与文物材料分析等应用提供了新途径。

传统光学元件和样品本身导致的偏振衰减(diattenuation)与相位延迟(retardance)严重影响了偏振测量的准确性。特别是长期被忽视的偏振衰减像差,即衰减器选择性吸收特定偏振分量,引起不可逆的光强损失和偏振态失真,极大限制了传统偏振校正技术的效果。何宏辉、何永红团队及其合作者提出以光学斯格明子作为偏振态探针,利用其偏振分布覆盖整个庞加莱球、可同时对光学系统的偏振响应进行全局采样与评估的特点,极大提升了偏振像差的探测、系统校正的效率和鲁棒性。该新型偏振光学测量技术有望实现对偏振场的全域、动态和高精度控制。

分析经衰减介质后的光场斯格明子数值变化可明确判断系统是否仍具备全偏振态的保持能力

研究团队通过级联多个空间光调制器(SLMs),构建出可编程偏振调控模块,能够在微米尺度上动态生成并操控具有特定偏振分布的结构光场。该模块不仅可精准生成目标偏振态,还能有效补偿因光学元件或样品引入的偏振误差。为量化评估系统的偏振保持能力,团队引入拓扑学中的斯格明子数(Skyrmion Number;SN)作为评价指标。通过分析经衰减介质后的光场SN值变化,可明确判断系统是否仍具备全偏振态的保持能力,从而为偏振光学系统的设计与优化提供了明确边界及指导。在应用验证中,该方法成功应用于骨髓组织病理切片和古代朱砂颜料样本的偏振分析。实验表明,即便在存在明显衰减像差的条件下,该系统仍能有效恢复样品的真实偏振信息,显著提升了偏振测量数据的可靠性与准确性。

研究成果以“利用光学斯格明子评估复杂像差下矢量自适应光学系统性能的新方法”(Using optical skyrmions to assess vectorial adaptive optics capabilities in the presence of complex aberrations)为题,于10月3日发表于《科学进展》(Science Advances)。

清华大学深圳国际研究生院2021届硕士毕业生沈元星和牛津大学2021级博士生马逸飞、博士后赵子墨为论文共同第一作者,清华大学深圳国际研究生院副研究员何宏辉、北京大学教授罗琳、清华大学深圳国际研究生院研究员何永红、牛津大学教授何超为论文通讯作者。牛津大学光电工程学科方向主席、教授马丁·布斯(Martin Booth),牛津大学工程系副主任、教授斯蒂芬·莫里斯(Stephen Morris)等学者对研究给予了支持。研究得到国家自然科学基金重点项目以及英国皇家学会的资助。

论文链接:

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adv7904

5.上海交大张建文团队多端口电力电子变压器研究荣获IEEE工业电子学会TIE期刊杰出论文奖项;

近日,IEEE工业电子学会(IEEE Industrial Electronics Society,IEEE IES)发来贺电,上海交通大学电气工程学院张建文研究员、周剑桥副研究员分别作为第一作者和通讯作者发表在学会期刊IEEE Transactions on Industrial Electronics(IEEE TIE)的论文“A Novel Multiple-Medium-AC-Port Power Electronic Transformer”荣获2025年IEEE TIE杰出论文奖(IEEE Outstanding Paper Award for the IEEE Transactions on Industrial Electronics),论文相关报道已登上IEEE工业电子学会新闻网站主页。

IEEE TIE创刊于1953年,由IEEE IES主办,是国际工程技术、自动化系统、电子电气领域的顶级期刊,最新影响因子为7.2,为中科院大类一区TOP期刊。期刊杰出论文奖最早设立于1997年,每年评选一次,授予上一年在该期刊上发表的论文中最具有原创性与学术贡献的学术论文。2024年,IEEE TIE共刊出1608篇论文,经过编委提名、主编推荐、评奖委员会评审和IEEE IES AdCom讨论确认,最终仅本篇论文被授予年度杰出论文奖。

研究背景

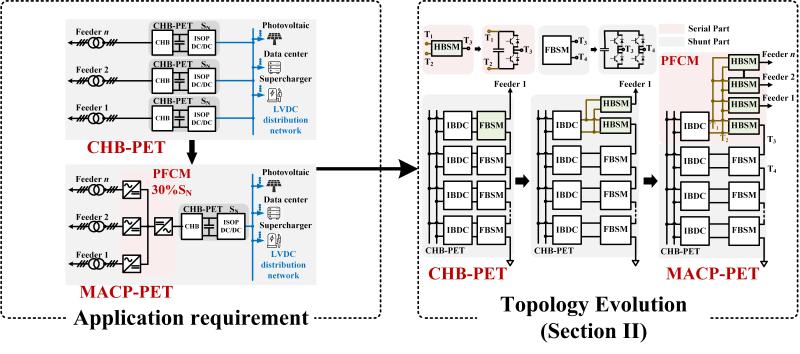

面对新能源并网带来的配电系统升级挑战,研究团队深耕配电网柔性调控技术,致力于突破传统装备体积大、成本高的行业瓶颈。传统柔性互联装备需承载全部传输功率,导致设备笨重、造价高昂,难以在城市密集区推广。通过重构柔性配电装备潮流调控逻辑,创新性地利用串联电压精准补偿,并联电压辅助支撑的技术,仅需调控10%-20%的系统电压即可实现全域潮流优化,较传统方案降低容量需求60%以上。这一“以小控大”的设计突破,使设备兼具高功率密度与低成本优势,为城市电网改造开辟了新路径。

本文的研究致力于串并结构的多交流端口电力电子变压器拓扑设计及其运行控制方法,用以实现大规模直流源荷接入下多交流线路联合供给,满足未来大容量充电站、大规模数据中心等新型直流负荷供电需求,所提方案能够显著提升装备技术经济性、功率密度和全功率运行效率,并满足系统多路灵活功率调节需求。

创新成果

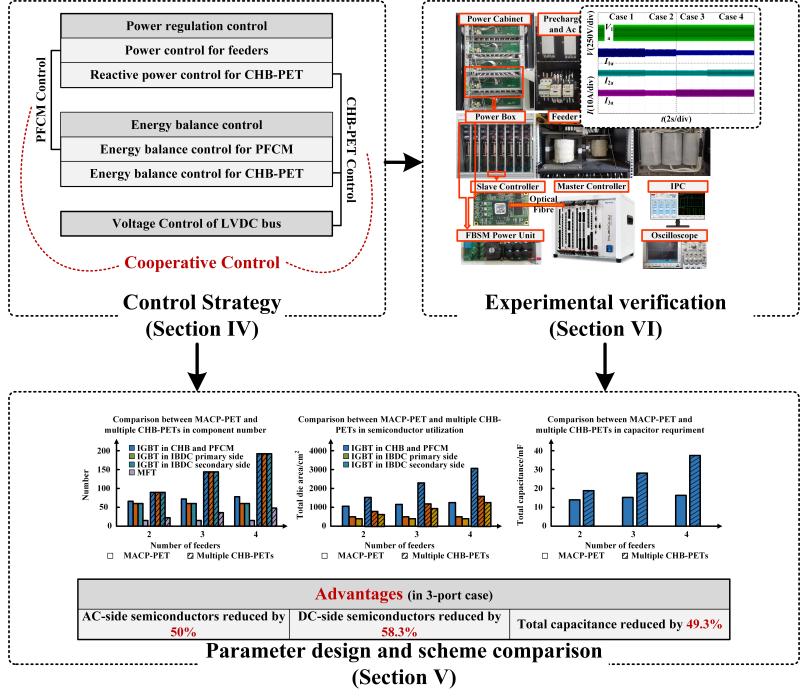

该论文首先从波动性可再生能源和电力电子设备并网诉求出发,针对传统单交流端口电力电子变压器难以兼顾灵活配电和体积成本的问题,率先提出一种新型多交流端口电力电子变压器拓扑(MACP-PET)。该拓扑在传统级联“H”桥型电力电子变压器(CHB-PET)的基础上,创造性地应用串并联结构衍生更多交流端口。其中,并联部分仍然采用一套全功率(100%容量)CHB-PET承担低压直流侧和中压交流端口之间的主要功率传递,串联部分则只需采用部分功率(10%-20%容量)半桥子模块(HBSM)在各个中压交流端口之间搭建“桥梁”,实现灵活配电。与传统方案需要接入更多独立的全功率大容量单交流端口变压器来拓展更多交流端口不同,所提方案只需要接入部分功率小容量半桥子模块,从而显著降低了整体容量需求。然而,串并联结构同时还引入了复杂的端口间功率耦合和内部能量平衡问题,对运行控制和参数设计带来新的挑战。

在运行控制层面,论文进一步分析了新型多交流端口电力电子变压器的基本运行原理,建立了端口功率调节方程和内部能量平衡方程。在此基础上,论文针对所提方案提出了一种兼顾各端口功率解耦调节和内部能量平衡的协同控制策略。一方面,研究引入了功率解耦控制,通过与各个串联部分的配合实现了对各个交流端口的有功与无功功率的独立控制,实现了灵活配电。另一方面,研究发现,所提方案内部存在两种能量平衡方式,一种虽然能实现全范围运行,但是存在功率环流,会降低整体运行效率;另一种虽然能避免功率环流,但是运行范围有局限。为此,研究引入了平滑切换控制,实现了两种运行方式的无缝衔接,在正常运行时避免了功率环流提高了系统运行效率,同时又保证了极端情况下的运行能力,从而实现了系统的正常稳定运行。

在参数设计层面,论文针对由部分功率(小容量)半桥子模块(HBSM)聚合而成的功率潮流控制模块(PFCM)的电压等级与电容取值提出优化设计准则,以提升整体性能。以交流端口电压偏差约束确定模块电压等级,以电容纹波极限工况反推电容容量。在此基础上,研究对比了所提方案和传统基于多组单交流端口电力电子变压器的方案。所提方案与传统方案相比,在半导体和电容使用量上具有显著优势。在三馈线场景下,交流侧半导体器件减少约50%,直流侧减少约58.3%,子模块电容减少约49.3%。而且,随着馈线数量的增加,这种优势将进一步扩大。最后,论文基于10 kV/750 V/3 MVA 三端口仿真与 240 V/60 V/2.5 kVA三端口实验验证了方案的可行性,为数据中心、超级快充站与园区直流配电等多馈线协同供电场景提供了新方案。

本论文作者:张建文(第一作者,电气工程学院研究员),周剑桥(通信作者,电气工程学院副研究员),施刚(电气工程学院副研究员),李鸿铭(第二作者,电气工程学院博士生)

论文链接:https://iten.ieee-ies.org/journal-award-paper/2025/a-novel-multiple-medium-ac-port-power-electronic-transformer/

张建文研究员领衔的智慧电能路由(Intelligent Router of Electric Energy, IRE)创新团队隶属于上海交通大学风力发电研究中心,团队长期致力于新型电力系统中柔性电力变换关键技术,通过深远海风汇聚传输、大型城市外来绿电接入、高源荷承载力配电网构建等多场景驱动,开展可灵活组态的集约型柔性电力变换构建方案攻关,持续推动新型电力系统建设,并在相关领域取得突破性进展。