在刚刚落幕的Meta Connect大会上,一个本该是高光时刻的环节,却上演了一出让全球观众屏住呼吸的“现场直播事故”。

当演示者戴上新款的Meta AI眼镜,试图展示其即时AI问答的强大功能时,尴尬发生了。面对一个不算复杂的指令——“如何调制韩式牛排酱”,眼镜内置的AI助手在给出了一个模糊的答案后,便陷入了死循环。无论演示者如何追问“下一步该做什么”,换来的只有AI无视问题的重复与沉默,最终演示在一片寂静中被迫中断。

对于普通观众而言,这或许只是科技春晚上的一个笑料,是茶余饭后的谈资。但对于资本市场和产业战略的决策者来说,这一幕浓缩了整个AI可穿戴赛道的核心矛盾与困境。

它引出了一系列更深层、更关键的问题:被誉为“下一代计算平台”的AI眼镜,为何在资本的热捧和巨头的All-in之下,始终无法迎来属于自己的“iPhone时刻”?Meta此次的“踉跄”,究竟是孤立的技术意外,还是揭示了整个行业在技术路径、供应链成熟度和用户价值定义上,共同面临的系统性瓶颈?

这篇长文,硅兔君结合与其硅谷专家团队的交流,将尝试与你一起,穿透发布会的喧嚣,去探寻这些问题背后的真正答案。

01

在万众瞩目下,Meta交出了它在AI眼镜领域的最新答卷。表面上看,这份答卷的“硬件分”似乎相当不错:

摄像头从上一代勉强可用的1200万像素,提升到了能录制3K视频的主流水平;

续航能力大幅优化,配合充电盒最长可达30小时,基本告别了用户的“电量焦虑”;

更不用说那款瞄准AR市场的旗舰型号Meta Ray-Ban Display,终于让“信息显示”这一核心功能走进了Meta的产品线。

然而,当拨开这些参数的迷雾,投资人真正需要审视的,是这些升级背后的战略意图。

坦率地说,这更像是一次“线性优化”,而非市场翘首以盼的“颠覆式创新”。它解决了旧款产品的一些明显短板,却并未给行业的未来指出一条全新的道路。最关键的证据在于其核心——芯片。

新款眼镜搭载的依然是业界通用的、发布已超一年的高通骁龙AR1平台。这意味着,其算力天花板早已被锁定,无法支撑更复杂的AI应用和革命性的交互体验。

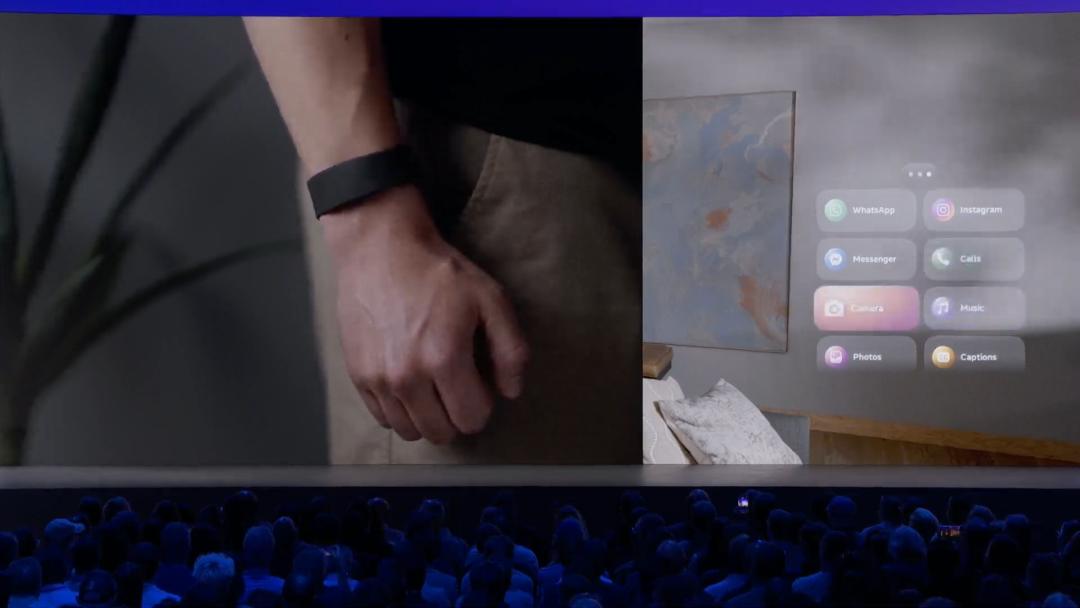

至于那款看似前卫的“神经腕带”,与其说是成熟的解决方案,不如说是一次对未来交互形态的探索性押注。

它试图绕开语音和触控的局限,但现场演示的多次失灵,恰恰暴露了这种前沿技术在稳定性与实用性上的巨大鸿沟。用户是否愿意为眼镜额外佩戴一个配件,也还是一个需要被市场验证的未知数。

因此,我们可以得出一个初步结论:Meta此次发布的新品,本质上是一款为了“卡位”而生的迭代产品。它展现出科技巨头在面对当前技术瓶颈时的“无奈”与“妥协”——在无法实现革命性突破的前提下,通过对现有技术进行排列组合与优化,以维持市场热度和用户关注。

而这种妥协,恰恰为我们揭示了整个AI可穿戴赛道更深层次的困境,这远比一场发布会的“翻车”更值得警惕。

02

Meta的“翻车”并非孤例,而是整个AI眼镜赛道“理想丰满,现实骨感”的缩影。拨开市场热度的迷雾,我们会发现,所有玩家,无论中美,都共同被三个结构性的“真相”所困。

一:谁在为“价值模糊”的半成品买单?

资本市场和行业报告描绘的蓝图无疑是激动人心的。根据IDC预测,全球AR/VR设备出货量预计将在未来几年保持高速增长,AI眼镜作为其中轻量化的先锋,被寄予厚望。然而,亮眼的出货量数据背后,却是渠道商不愿明说的“高退货率”。

这背后的根本原因,是当前AI眼镜“价值主张的严重模糊”。

它试图集“耳机+相机+信息助手”于一身,但在每一个单点功能上,都无法提供超越成熟设备的体验。

它的音质,难以媲美专业的TWS耳机;它的拍照画质,与智能手机的计算摄影能力相去甚远;而它所标榜的AI助手,在网络延迟和模型能力限制下,响应速度和准确性甚至不如我们掏出手机直接搜索。

用户在付出数千元成本后,得到的是一个“样样都通,样样不精”的妥协品。这种“尝鲜即弃”的现象,清晰地表明:市场需要的不是一个功能的简单叠加,而是一个能提供全新、不可替代的核心价值的革命性产品。在此之前,大多数销量只是在为整个行业的“公测”买单。

二:“不可能三角”下的供应链枷锁

所有硬件创业都面临取舍,而在AI眼镜领域,这体现为“重量、续航、算力”这一经典的不可能三角。

更强的算力,意味着需要处理实时AI任务的强大芯片,但这必然带来更高的功耗。

更长的续航,则需要更大容量的电池来支撑高功耗芯片,但这会直接增加眼镜的重量和体积。

更轻的重量,是让用户愿意全天佩戴的前提,但这又会限制电池容量和散热空间,从而制约算力的发挥。

当前,所有厂商都在这个三角困局中艰难平衡,而破局的关键——上游供应链,并未准备好。

核心的瓶颈在于芯片。无论是Meta还是国内厂商,大多采用的是高通骁龙AR系列这类“通用型”解决方案。它们本质上是手机SoC的变种,并非为AI眼镜这种需“全天候开启、超低功耗”的极端场景而生。

整个行业都在集体等待一枚像当年苹果为Apple Watch打造的“S系列”那样的专用芯片,它需要具备极致的能效比,能在毫瓦级别功耗下处理复杂的AI任务。没有这颗“心脏”,AI眼镜就永远无法摆脱“充电宝配件”的尴尬。

三:中美玩家“同病相怜”,核心技术栈趋同

许多人习惯性地认为Meta的技术实力会对国内厂商形成“降维打击”,但至少在AI眼镜这个阶段,情况并非如此。如果拆解目前市面上的主流产品,会发现大家的技术栈惊人地相似,呈现出一种“同病相怜”的局面。

核心算力:同质化的芯片方案,决定了算力天花板相近。

光学显示:无论是Birdbath还是光波导方案,核心的光学模组供应商全球就那么几家,成本、良率和显示效果的瓶颈是共通的。

软件生态:所有玩家都处于构建“杀手级应用”的极早期。Meta虽然手握社交平台,但如何将其与眼镜的形态完美结合,依然在摸索之中。国内厂商则在尝试与导航、办公等高频场景结合,同样未找到引爆点。

因此,当前的市场竞争,与其说是技术代差的碾压,不如说是基于相似“武器库”下,在工业设计、产品定义和成本控制等维度的“微创新”比拼。

这恰恰说明,整个赛道仍处于技术突破的前夜,真正的护城河尚未形成,所有人都站在同一起跑线上,等待着上游供应链的那声“发令枪”。

03

Meta的“翻车”和整个行业的瓶颈,对于普通消费者来说或许意味着失望,但对于敏锐的投资者而言,这恰恰是价值发现的起点。

当市场被公开信息和短期情绪主导时,真正的机会,隐藏在那些无法从新闻稿和财报中找到答案的深度问题里。

在进行决策时,我们必须追问的,是这样几个超越表象的问题:

关于商业模式: 当所有厂商都在硬件的泥潭里挣扎时,AI眼镜的“杀手级应用”究竟会是什么?是会诞生一个全新的C端超级App,还是真正的护城河会率先出现在医疗、工业、物流等B端的垂直领域,形成一个个“小而美”的高利润市场?

关于行业终局: 苹果对Vision Pro展现出超乎寻常的战略耐心,其内部对“空间计算”的终局定义究竟是什么?它将如何与苹果自身的AI大模型战略深度绑定,从而构建一个外人无法攻入的“空间操作系统”生态?这对于当前安卓阵营的AI眼镜厂商,又意味着怎样的长期竞争格局?

关于技术壁垒: 众所周知,高通目前的AR系列芯片本质上还是手机芯片的“优化版”,功耗与算力的矛盾依旧突出。那么,一款真正的“AR原生AI芯片”,需要在底层架构上解决哪些通用芯片无法解决的实时渲染与低延迟问题?下一个技术突破口,究竟是先进封装(如Chiplet),还是一种全新的计算架构?

这些问题,指向了产业链的核心价值环节,也指向了百亿甚至千亿级别的投资机会。

然而,要回答它们,仅仅依靠公开报告是远远不够的。真正的投资Alpha,源自于那些无法被轻易获取的、来自产业一线核心人物的一手经验与深度思考。它可能是一次非正式的交流,也可能是一场闭门的技术探讨。

这种来自一线的深度洞察,瞬间就能穿透市场噪音,为投资决策提供清晰的指引。