十年时间,中国将全面AI化。

中国 AI 进入新的十年,从产业赋能升级至社会重构。

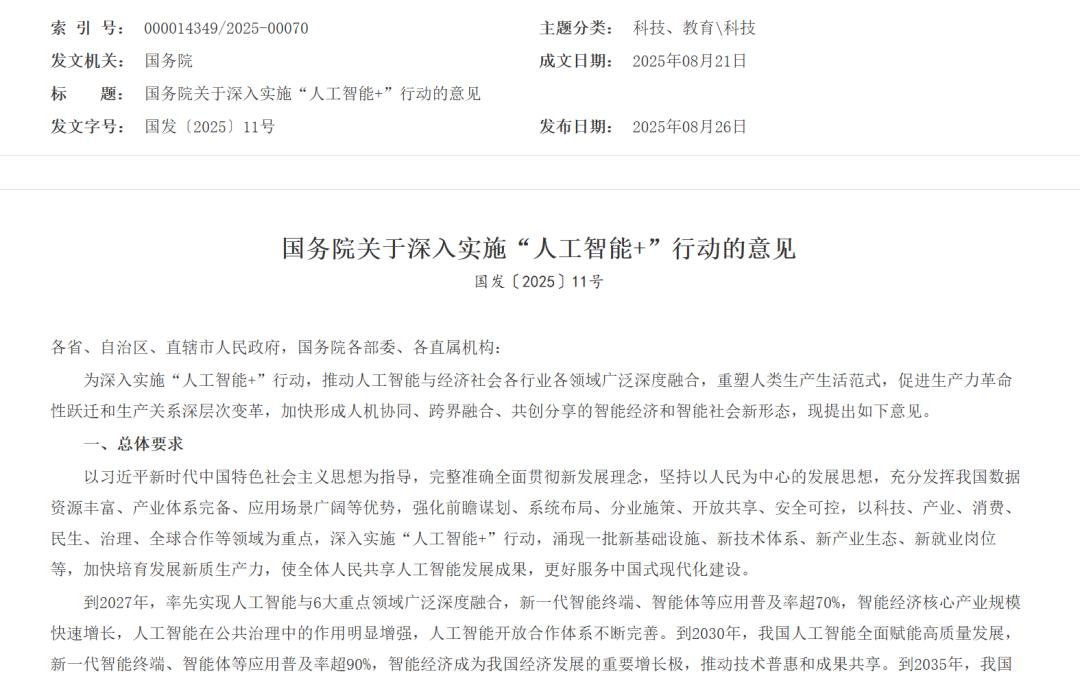

2025 年 8 月,国务院印发《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》(以下简称《行动意见》),为人工智能发展描绘了至 2035 年的战略蓝图。

从文件定位、发展目标到重点任务,这份「顶层设计」释放出中国 AI 发展的新方向:它不再只是产业升级的工具,而是推动中国现代化的基础设施和新质生产力核心。

为实现这一目标,文件提出「三步走」——

- 到 2027 年,率先实现人工智能与 6 大重点领域广泛深度融合,新一代智能终端、智能体等应用普及率超 70%;

- 到 2030 年,我国人工智能全面赋能高质量发展,新一代智能终端、智能体等应用普及率超 90%,智能经济成为我国经济发展的重要增长极,推动技术普惠和成果共享;

- 到 2035 年,我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段,为基本实现社会主义现代化提供有力支撑。

十年后,AI 要像电力、互联网一样全面普及,成为社会的「底层设施」。

近期目标( 2027 年):点状突破,六大领域加速落地,智能终端与智能体成为关键载体

未来两年,要率先实现从技术突破到场景落地,重点聚焦六大领域:科技、产业、消费、民生、治理、全球合作。

作为推动人工智能广泛应用的关键载体,新一代智能终端和智能体普及率需突破 70%。

正如天使投资人、资深人工智能专家郭涛在接受《第一财经》采访时所指出的,这些领域的共同特点是数据入口清晰、商业闭环明确、技术扩散效应强,契合「以点带面」的推进逻辑,将成为政策落地的核心抓手。

在科学技术领域( AI for Science, AI4S ),AI 不再只是辅助工具,而有望成为未来科研的新范式,甚至为哲学社会科学开辟全新研究路径。

例如,文件首次提出建设科学大模型,推动科研从「0到1」的范式革命;同时,AI 也将改变研发链条,大幅缩短实验室与市场之间的距离。

在产业领域,既要推动 「三大支柱产业」(工业、农业、服务业)的智能化改造,也要孕育全新的 「智能原生产业」。

其中,「智能原生企业」是政策亮点:它们以 AI 为底层逻辑构建业务,正如「互联网原生公司」(如美团、滴滴)在移动互联网时代崛起一样,AI 时代将涌现出基于智能体的客服平台、AI 驱动的自动化设计公司等新型企业形态,成为未来政策重点扶持对象。

尤其在服务业,AI 应用前景最为广阔,智能体与新一代智能终端(AI 手机、AI PC、智能助手)将成为新的服务入口。

在消费领域,AI 不仅推动生产端效率提升,也将深度重塑服务形态与产品形态,直接面向个人和家庭,提升生活品质与消费体验。

- 产品层面:汽车、手机、电脑、机器人、家居、穿戴设备都将以 AI 作为「大脑」,实现万物互联。

- 服务层面:从数字化便利进化到「认知与情感消费」,未来 AI 不止是「帮你买」,更能陪伴与启发。

在民生领域,AI 将真正「走进生活」,从 工作、教育、健康到文化与社交,构建一个更智能的工作方式、更个性化的学习模式、更有温度的社会。政策还鼓励 AI 在文化生产中创造更多具有「中国元素」的作品,强化文化自信。

在治理领域,AI 将全面提升治理现代化水平。社会治理,从智慧城市到智能政务,实现人机共治。安全治理,构建立体化智能安全体系,强化国家安全。生态治理,借助 AI 推动「美丽中国」建设,支撑绿色转型。

在全球合作领域,中国将倡导 「普惠共享」路线,与「安全限制」模式形成对比,为全球人工智能治理贡献中国方案。

中期目标( 2030 年):从点到线,智能经济成为增长极

到 2030 年,「 AI+」的内涵将从六大领域,进一步扩展到「智能经济」方方面面,成为驱动国民经济的「重要增长极」。

届时,新一代智能终端与智能体的应用普及率,也将从 2027 年的 70% 提升至 90% 以上。90%,意味着几乎每个行业、每个组织乃至大部分个人用户都在使用智能终端或智能体,AI 从场景落地走向经济驱动。

这一趋势并非空想。 Nature 曾报道非营利研究机构 METR 提出的「智能体摩尔定律」:智能体的能力大约每 7 个月翻一倍。按照这个节奏,大约到 2028 年末, AI 就能自动完成很多人类现在要花一个月才能完成的任务。如果 2027 年智能体普及率能够达到七成,那么在技术指数级迭代的推动下,2030 年突破九成或许也是水到渠成。

值得注意的是,文件同时强调了技术普惠和成果共享,体现出社会公平和价值分配意识。

远期目标( 2035 年):从线到面,智能社会、现代化的有力支撑

到 2035 年,AI 将从智能经济的重要增长极,全面渗透到智能社会,成为中国现代化的有力支撑。

智能社会,不仅仅是经济层面的变革,更是社会层面的深刻转型。AI 将渗透到人们生活的方方面面,包括公共服务、城市治理、个人生活等,形成一个高效、便捷、可持续的智能生态系统。

基本实现社会主义现代化,表明 AI 的发展已经成为实现国家长期发展目标的重要支撑。

模型、数据、算力、开源:四位一体,推动 AI 产业加速发展

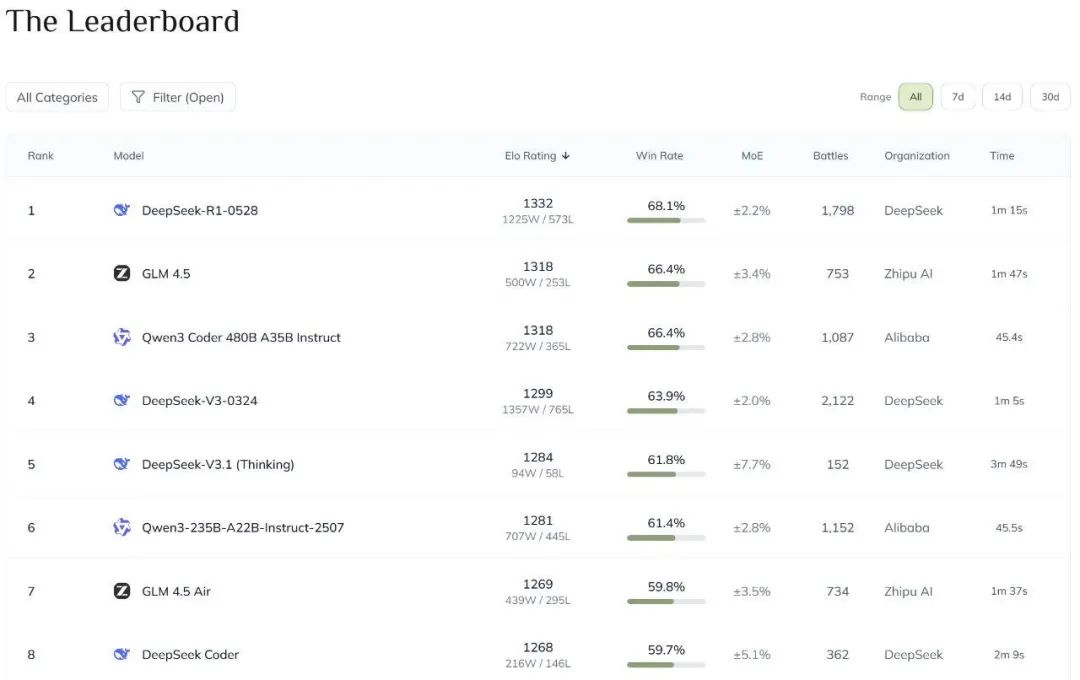

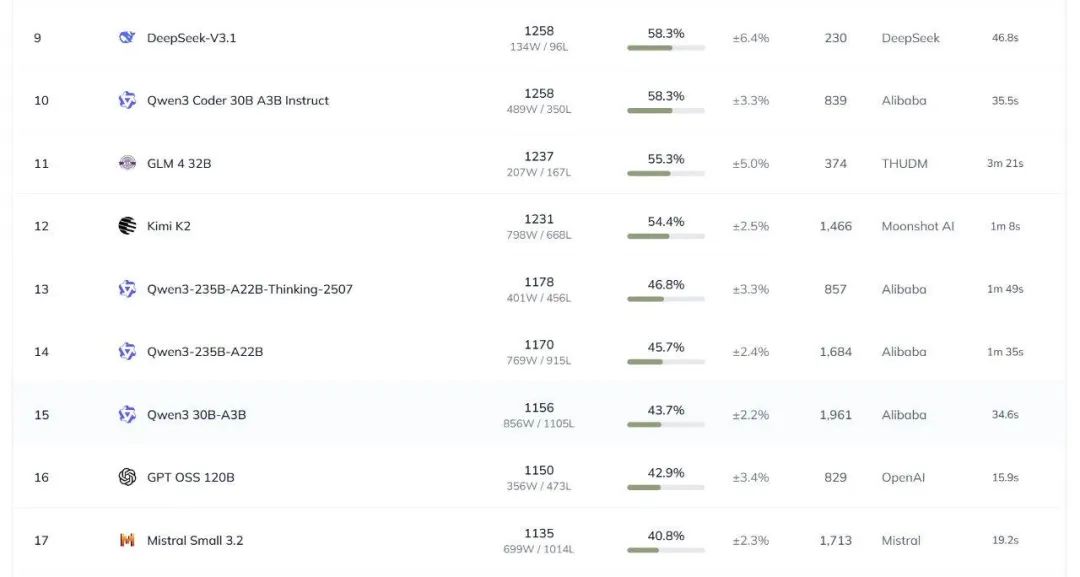

最近一段时间,国内 AI 公司不断发布新一代开源大模型,Design Arena 排行榜上前 15 位的开源 AI 模型全部来自中国。

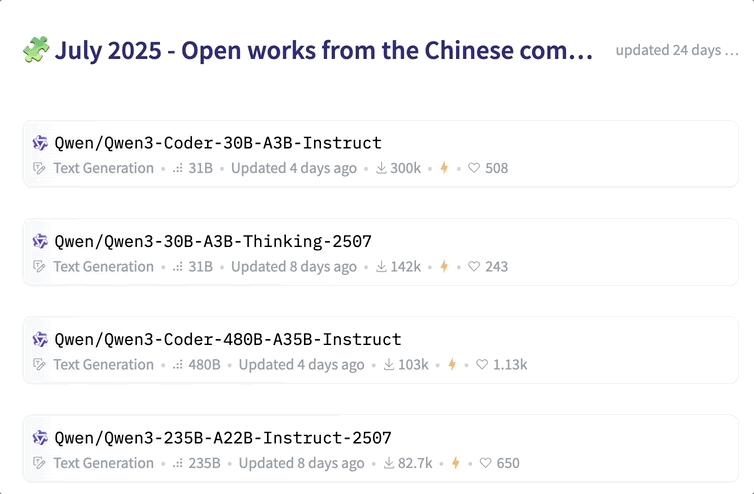

在 Hugging Face 发布的中国 AI 社区 7 月开放成果中,包括阿里、智谱、昆仑万维、月之暗面、腾讯、阶跃星辰等在内的多家厂商先后开源了 33 款大模型。

此前还有机构 Interconnects(深度聚焦前沿 AI 研究的高质量内容平台)汇总了国内顶尖的 19 家开源模型实验室,包括 DeepSeek 这样的顶级机构,以及一些通过技术报告和小众模型崭露头角的新兴学术实验室。

此次《行动意见》也明确提出要支持人工智能开源社区建设,促进模型、工具、数据集等汇聚开放,培育优质开源项目。对此,政府鼓励高校将开源贡献纳入学生学分认证和教师成果认定,支持企业、高校、科研机构等探索普惠高效的开源应用新模式。

模型、数据和算力正成为全球 AI 竞争的「三个制高点」,中国通过开源浪潮与政策引导的结合,正在形成科研、产业与应用的合力,推动AI产业进入新一轮加速发展阶段。

《行动意见》明确提出要全面提升模型、数据和算力的基础支撑能力。

在模型方面,强调加强人工智能基础理论研究和模型基础架构创新,推动训练与推理效率的提升,探索模型应用新形态,并建立健全模型能力评估体系,确保模型迭代可控可验。

在数据方面,意见提出建设高质量数据集,完善数据产权与版权制度,推动公共财政资助项目形成的版权内容依法合规开放,探索基于价值贡献度的数据成本补偿与收益分成机制,支持发展数据标注、数据合成等技术。

在算力方面,意见明确支持人工智能芯片创新与超大规模智算集群建设,完善全国一体化算力网,推动「东数西算」等枢纽作用发挥,同时鼓励标准化、可扩展的算力云服务。

监管与安全:中国 AI 治理进入制度化新阶段

从「模型幻觉、算法歧视」到备案制度,监管也即将全面升级。

《行动意见》不仅强调要在算法、数据、算力基础设施和应用系统等各个环节构建安全能力,还明确提出要正视和应对当下 AI 发展带来的典型风险(全文提及「安全」共 12 处),例如模型的黑箱问题(不可解释性)、幻觉(生成虚假或不可靠信息)、算法歧视(对群体或个体的偏见)。

它与国际上强调的「可解释 AI 」和「负责任 AI 」理念高度呼应,体现了中国在人工智能治理中力图兼顾安全与发展的整体思路。

实际上,今年国家各部门也都密集出台了不少关于人工智能治理方面的政策文件。

比如 3 月 14 日,国家网信办、工信部、公安部、广电总局四部门联合发布《人工智能生成合成内容标识办法》,将于 2025 年 9 月 1 日开始施行。该办法要求所有AI合成内容都必须依法打「电子水印」。

具体来说,服务提供者对 AI 生成的文字、图片、音视频、虚拟场景等内容强制添加显式和隐式标识,保障公众知情权与追溯性;传播平台需核验标识并提醒公众;应用上架需审查合规;用户发布须主动声明并标识,严禁篡改或删除标识。

3 月 21 日,国家网信办、公安部发布《人脸识别技术应用安全管理办法》,自 2025 年 6 月 1 日起施行。

该办法核心在于严格规范人脸识别的使用,要求明确目的、必要性和最小化原则,需取得单独同意并保障未成年人权益;数据应本地存储并限期保存,重要应用须备案;对于身份验证,不得强制以人脸识别作为唯一方式,应提供替代手段;公共场所采集需合理合法,禁止在私密空间布设设备;系统必须采取加密和安全防护措施,违法违规将依法追责。

结语

早在 2017 年,国务院就发布了《新一代人工智能发展规划》,成为首个国家级 AI 战略。

不过此次《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》具有更加鲜明的专项聚焦和系统性,首次聚焦 「人工智能+」融合应用,从科技、产业、消费等六大领域进行系统性部署,体现出针对单一前沿技术的专项政策指导。

而且该意见更注重务实管用,针对人工智能在应用落地中存在的重硬轻软、应用碎片化、开源社区活跃度不高等问题,针对性提出系列举措。坚持分业施策,针对每个领域分别提出与人工智能的融合发展方向,形成各行业「人工智能+」思路主线。

政策文件链接:

国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见

https://www.gov.cn/zhengce/content/202508/content_7037861.htm

国家发展改革委有关负责同志就《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》答记者问

https://www.gov.cn/zhengce/202508/content_7037920.htm

人工智能生成合成内容标识办法

https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202503/content_7014286.htm

人脸识别技术应用安全管理办法

https://www.cac.gov.cn/2025-03/21/c_1744174262156096.htm

新一代人工智能发展规划

https://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5216427.htm

参考链接:

https://www.yicai.com/news/102794683.html