还记得三年前那个靠199元AI课程狂赚上亿的清华博士李一舟吗?这位曾经的AI教父最终因课程注水、虚假宣传等丑闻跌落神坛。而就在大众以为这场闹剧即将收场时,AI卖课却像打不死的小强,换上新马甲卷土重来。

如今,短视频平台上“AI智能体月入过万”“数字人躺赚美金”的暴富神话层出不穷。一批新晋AI导师正用更隐蔽的话术,将智能体包装一本万利的生意。他们不再贩卖不学AI就被淘汰的焦虑,转而兜售低成本暴富的美梦。

然而,这场持续三年的AI教育狂欢,为何总能找到新的韭菜地?在这些诱人话术背后,又暗藏着哪些不为人知的陷阱?我们一起来看看。

AI卖课的新噱头

李一舟的变形记是AI卖课行业野蛮生长的缩影。监管介入后,旧的营销故事逐渐失效,新的变种迅速填补空缺。如今的AI卖课不再强调替代焦虑,而是转向更诱人的躺平赚钱叙事,通过精密设计演变成一套环环相扣的商业闭环。

与ChatGPT初期授课不同,现在的智能体卖课有哪些新花样?

营销话术从失业焦虑转到暴富神话。当下的AI卖课市场已经形成了一套完整的痛点制造体系。课程销售深谙大众心理,不再用“AI将取代80%工作”预言制造恐慌,而是用精心包装的学员案例提供虚幻的希望。短视频平台上,那些宣称AI数字人月入10万的软广,配合伪造的收入截图和学员证言,极易激发受众的赌徒心理。并且,技术包装变得越来越专业化。他们盗用开源模型包装成独家算法,虚构出根本不存在的AI商业授权,引诱学员入套。

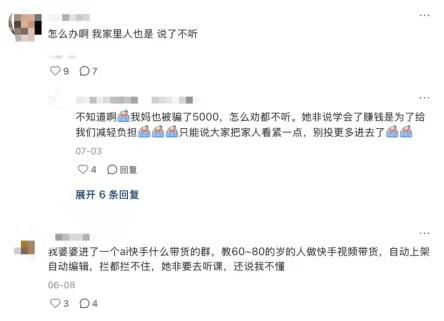

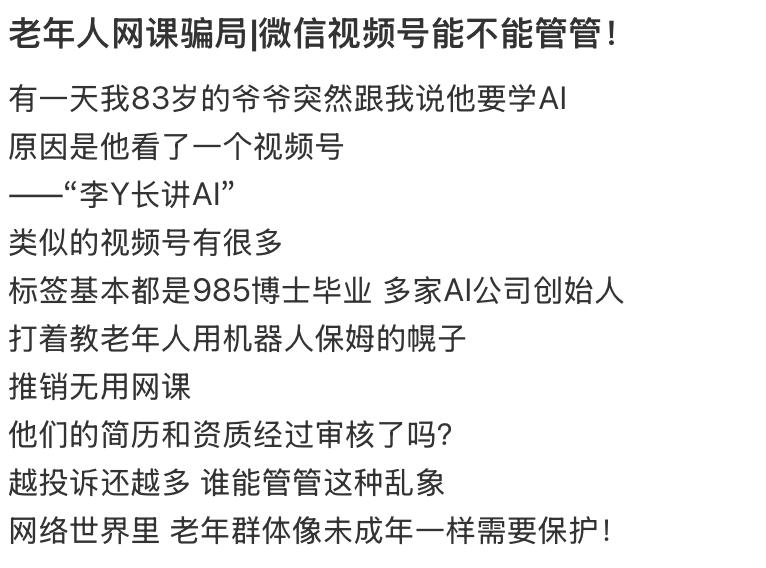

目标对象愈发多样化了,群体从最初的大学生和职场人士扩大到创业者,连老年人也不放过。在各大短视频平台,算法会精准地将广告推送给那些最易被触动的群体:三、四线城市渴望副业的上班族、寻求经济独立的家庭主妇、对新技术零认知的老年人。这些广告往往采用极具冲击力的对比手法:一面是35岁职场危机,另一面则是智能体副业月入过万的美好图景。低门槛高收益短期见效的暴富神话形成强烈反差,为后续转化埋下伏笔,课程收入也从单一卖课到会员、入股合伙人等分级收入。一旦付费,就有各种课程导师推荐给你五花八门的进阶课程。

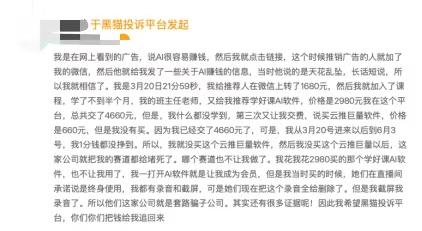

公司合同和商业运营也充满了新花样。公司不再承诺保底收益,而是宣传成功学员案例,用一些更加模糊的话术如“保证一个月见效”迷惑用户的心智,然而这样不明确的语言并不具备法律效力,即使写进合同也不能成为证据。签约主体与收款主体分离,付款分散至多个个人账户,难以追责。

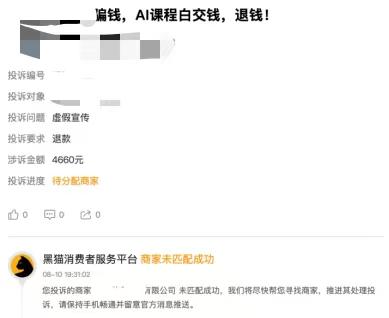

例如,潍坊智慧云创AI课承诺的“7天无效全额退款”只是话术,退费时以“未按要求操作”“个人能力不足”为由拒绝,要求学员缴纳8%的管理费。被大量举报公司也不怕,因为它们已经想好了新的套路,常常成立多个套壳公司“打游击”。

简言之,旧套路夸大AI的替代能力,制造人类无用的恐慌;新套路则制造AI暴富的假象,吸引大量渴望快速致富的普通人。

随着智能体授课的花样愈加五花八门,普通人愈发难以抵抗。它利用了普通网民对AI认知不足的特征赚得盆满钵满。那么,新瓶装旧酒的AI课贩子,是如何吸引用户入局的?

割韭菜的骗术

AI卖课的浪潮风评转化很快。

部分用户反馈,付钱后的课程内容不如B站免费教程,而购买后概不退款的条款更让人感到自己被骗了。短视频平台因流量红利默许灰产,形成“封杀-复活-再封杀”的恶性循环。

那么,被精致包装的课程本质究竟是怎么层层吸引用户下套的?

从最初的宣发造势来看,这类课通常会以一个高学历主讲师为噱头,将其包装为大厂名师,但网上查无此人。而那些所谓的AI大牛,往往只是略懂皮毛的投机者,靠着伪造的学历背书和精心设计的话术体系,在焦虑弥漫的市场中收割着一波又一波认知税。

他们的主讲阵地主要是各种视频号直播间,通过鼓动大众情绪、聘请下单演员营造低价名额珍贵的紧张气氛,鼓动缺乏技术背景和行业认知的人冲动下单。比如,主讲人宣称买入门课装一个智能体,它就能自动完成文案、剪辑视频设甚至商业化,等于招聘了一个万能人才,而你躺平当老板收钱。但下单后,等待这些学员的往往是提前准备好的录播课和免费公开的资料。如果你想要直接设计智能体,课程贩子就会说:“不好意思,这是另外的价钱。”

与前两年的一口价课程不同,现在的智能体授课已经形成了一套不同等级的收费标准。表面上承诺的系统性教学,实际上是一个精心设计的付费字塔。底层80%的内容是网络上随处可见的基础知识,中层是需要额外付费的所谓进阶秘籍,顶层则是价格惊人的一条龙超级vip服务。但这不是为了传授知识,而是筛选出最具付费意愿的优质韭菜。简单说,就是先通过百元资料吸引你入局,后面还有智能体部署的费用、商业咨询的费用,更有甚者还会诱使用户投资入股,画下年入千万的大饼。

细究部分公司的所谓智能体,它们实际只是简单的问答机器人,甚至直接套用开源模型,毫无教学价值。但这类公司已经不像李一舟当年被举报就下架了,他们深谙监管的漏洞,通过频繁更换公司主体、设置复杂的退款门槛等方式规避责任。等到用户清醒过来,就发现合同上的公司早就注销跑路了。

更需要警惕的是,AI更新迭代,赛道淘汰很快。大多数公众沦为科技日新月异下精神焦虑的牺牲品:不断买、不断学,却没有任何实践。而公司则以“低价引流+层层收割”不断添上噱头新瓶装旧酒,持续收割红利。

剥开这些华丽包装后,我们会发现其本质不过是一场关于信息差的割韭菜游戏。课程贩子们利用普通人对AI技术的陌生感,过度简化曲解它的能力,将网络上随处可见的免费资源重新打包,再冠以财富密码的噱头高价出售。

那我们如何在这样的话术中保持自己的判断呢?

付费课不是免费的午餐

观察历史不难发现,每一轮技术的兴起都伴随着课程教育的登场。

但与其他真讲干货的课程不同,目前AI还没有像计算机证书一样公认的考级证书。AI卖课本质有点像一种精心包装的幻术,以成功学诱使困在信息茧房里的用户斥资买单。

虽然无论什么商业都有成功的概率,但不要有暴富的幻想。尝试新东西新技术无可厚非,但下大本后,天然把自己带入主角就有点类似于赌徒了,很可能竹篮打水一场空。

以智能体为例,技术到商业落地存在巨大鸿沟。智能体是一个快速开发、低门槛部署的技术,高回报预期往往伴随着被快速替代的风险。即使部分教育公司课程精良,但其上线、流量分配、市场营销也是一个复杂的过程。很有可能还没开发完,下一代模型又上线了,还有可能赶着时间开发完,却发现无数同质化的产品竞相涌出,产品失去竞争力。所有人都一哄而上,普通人就更难盈利了。

而在这场狂欢中,最受伤的莫过于那些怀揣改变命运梦想的普通人。他们中有渴望转型的传统行业从业者,有希望找到副业的职场白领,也有刚踏入社会的大学生。这些人在就业压力与时代焦虑的双重夹击下成为最容易被话术击中的目标群体。而当其掏出积蓄购买这些智能体课程后,随之而来的往往是粗制滥造的教学内容、互联网免费就能用的AI工具,以及维权无门的绝望。

这意味着,在信息爆炸的时代,保持理性判断的能力比掌握任何暴利技巧都更为重要。

当我们看到诱人的广告时,不妨多问几个为什么:如果这个方法真的如此有效,为什么授课者要大规模推广而不是自己闷声发财?那些光鲜的成功案例是否经得起推敲?课程提供的所谓独家秘籍是否能在开源社区找到原型?

AI技术的价值在于提升效率、拓展可能,而不是成为新型割韭菜的工具。在这场关于技术、财富与认知的博弈中,与其盲目追逐那些包装精美的致富课程,不如静下心来学习真正的基础知识。各大科技公司提供的官方教程、开源社区分享的实践案例,往往比那些动辄上万的私教课更有价值。

毕竟,真正值得投资的从来都不是那些包装精美的致富秘籍,而是我们自己的认知和判断。