1.江波龙“存储卡”专利获授权

2.多事之秋,苹果因语音和文本识别专利遭起诉

3.清华大学新一代“天格计划”首个纳卫星康普顿望远镜成功发射

4.中国科大实现基于有机光致动器的集成光子线路重构

5.北理工团队在新一代互联网架构研究中取得重要突破

1.江波龙“存储卡”专利获授权

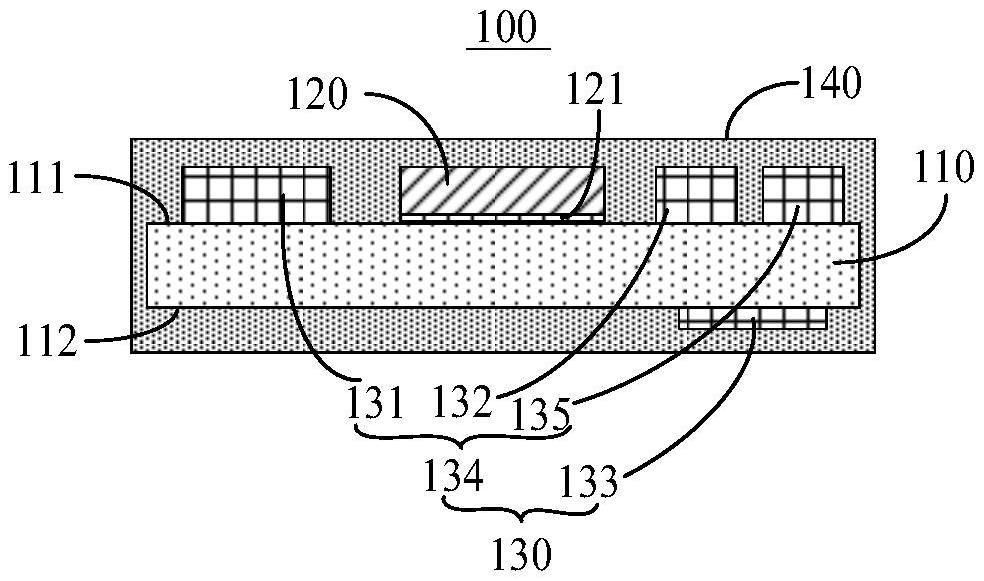

天眼查显示,深圳市江波龙电子股份有限公司近日取得一项名为“存储卡”的专利,授权公告号为CN222653409U,授权公告日为2025年3月21日,申请日为2024年1月22日。

本实用新型公开了存储卡,其中,存储卡包括:基板、存储装置以及刚性层,存储装置固定设置于基板上,刚性层与基板的第一表面贴合设置;其中,刚性层沿着第一表面的纵向方向进行延伸,直至相对两侧边缘。通过上述结构,本实用新型利用刚性层的刚性提高存储卡的结构稳定性以及可靠性,提高存储卡的抗摔以及防变形能力。

2.多事之秋,苹果因语音和文本识别专利遭起诉

近日,苹果公司正面临软件和人工智能公司Cerence AI的诉讼,Cerence声称这些专利允许苹果产品使用语音和文本识别功能。Cerence在诉讼中声称,苹果侵犯了其六项专利,这些专利涵盖各种电子设备的文本输入、识别和语音命令监控等。

Cerence总法律顾问Jennifer Salinas在一份声明中表示:“Cerence计划捍卫其知识产权,以保护我们重要的研发投资和技术领导地位。我们拥有强大的专利组合,并致力于维护我们的知识产权,从而保护我们的创新、投资和客户。”在诉讼中,Cerence 表示其拥有 700 多项专利,其中约 100 项是移动文本输入专利,涉及“滑动或手势输入短信、预测文本、文本校正和手写字符技术”。

Cerence 表示,其于 2021 年联系过苹果,希望收购或授权其移动文本输入专利,并在当年进行了“有限的讨论”,但双方从未达成协议。诉讼称:“然而,苹果尚未停止使用 Cerence 的技术,也未寻求获得许可,并且仍在未经授权侵权使用 Cerence 专利中披露的发明。”

据悉,此次被控产品包括“滑动输入”键盘功能、用于改进键盘界面文本输入的词模式识别系统,以及在低功耗或空闲模式下监控语音命令的方法。Cerence 表示,这些功能适用于运行特定操作系统的 iPhone 和 iPad、Apple Watch 和 Apple HomePod。

此外,Cerence 正在寻求对苹果公司发出禁令,禁止其进一步侵犯其专利并赔偿损失,同时要求苹果公司支付持续的许可费。

3.清华大学新一代“天格计划”首个纳卫星康普顿望远镜成功发射

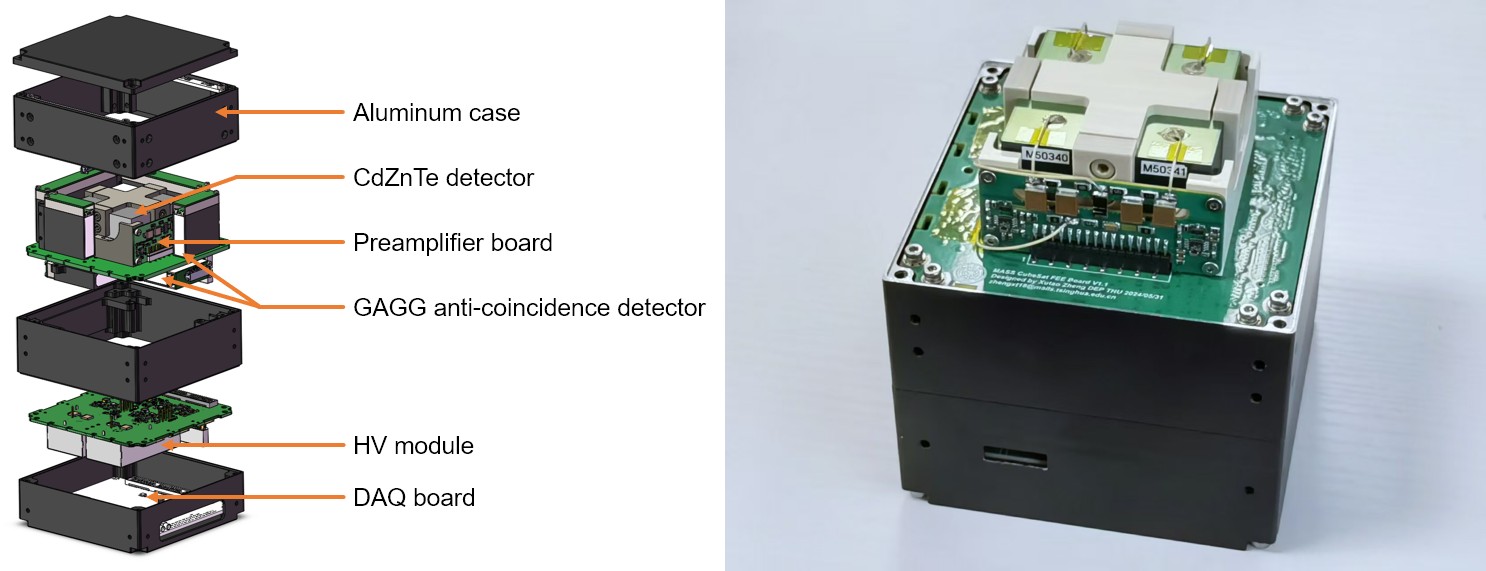

北京时间9月5日19时39分,新一代“天格计划2.0:MeV伽马探测纳卫星星座(MASS核天体物理谱线巡天)”的首个纳卫星技术验证载荷MASS-Cube于酒泉卫星发射中心搭载谷神星一号遥十五运载火箭成功发射入轨。MASS-Cube任务是国际上首个基于三维位置灵敏碲锌镉(CdZnTe)探测器技术、专为MeV能区伽马谱线探测设计的纳卫星康普顿望远镜。项目由清华大学牵头,得到清华大学2030创新行动计划重大项目支持,由工物系携手中国科学院高能物理研究所、星测未来等单位共同实施,致力构建我国自主的MeV能区空间观测平台,推动我国在国际前沿科学领域取得原创突破。

图1.火箭发射瞬间(图片来源:星河动力航天)

MeV能区(0.1–10MeV)伽马谱线是探索极端天体物理过程的关键探针,直接关联恒星核合成、致密天体吸积爆发、正电子湮灭及潜在暗物质信号等重大科学问题。受限于高环境本底与康普顿成像技术难度,该能区至今缺乏高灵敏度观测手段,成为全球公认的“MeV Gap”,亟需发展新一代关键技术。MASS项目旨在实现对MeV特征伽马谱线的高灵敏度探测与成像,填补MeV谱线直接成像观测的空白,推动暗物质探测与宇宙元素起源等研究。

美国国家航空航天局(NASA)、欧洲航天局(ESA)等机构都在论证下一代伽马射线观测科学卫星,并形成一个普遍共识:2020年代中期是采用中小卫星或微纳卫星突破关键技术、抢先开展科学观测的关键窗口期。例如,美国NASA小型探索任务(Small Explorer)经过数年的激烈竞争遴选支持了COSI项目,由加州大学伯克利分校(UC Berkeley)主导,计划2027年发射。清华大学主导的MASS项目采用和COSI不同的室温半导体CdZnTe技术路线,相对于COSI任务HPGe技术路线需要液氮低温,该技术方案拥有能量和空间分辨率相当,并且能够室温工作的优势,适合微小卫星技术实现和灵活组成星座。

图2.搭载MASS-Cube载荷的天仪TY170卫星整星(图片来源:天仪研究院)

此次发射的MASS-Cube载荷体积约1U,质量约1kg,科学目标能区为0.1–2MeV,662keV处能量分辨率(FWHM/E)优于1%,深度分辨率(σ)优于1mm。基于任务规模和观测能力,其核心科学目标聚焦于银河系中心511keV正电子湮灭线的探测。这一明亮谱线的起源是困扰天体物理学界数十年的重大谜题,可能关联超新星爆发、大质量恒星演化及暗物质粒子退激、湮灭等多种物理过程。同时,作为MASS任务的先导实验,MASS-Cube将开展三维位置灵敏CdZnTe探测器的关键技术验证与在轨性能评估测试,为后续任务奠定关键技术基础。

图3.MASS-Cube载荷内部结构示意图与正样实物

清华大学工物系曾鸣教授和李玉兰研究员团队在多个国家自然科学基金和国家级人才项目持续支持下,历时十年发展了成熟的三维位置灵敏CdZnTe探测器关键技术,并在MASS项目的实施中解决了从纳卫星载荷设计到探测器辐射损伤等诸多技术挑战。

“MASS核天体物理谱线巡天”项目作为下一代“天格计划2.0:MeV伽马探测纳卫星星座”的重要科学载荷之一,有着先后成功研制和发射13颗纳卫星科学载荷的长期技术积累。十年间,一批从“天格计划”中成长起来的博士生成为了这一重要科学任务的主力。

“天格计划”由清华大学发起,是一个以本科生学生团队为主体的空间科学项目,也是一个理工学科交叉的基础科学人才培养项目,以寻找与引力波、快速射电暴成协的伽马暴及其他高能天体物理瞬变源为主要科学目标。目前“天格计划”合作组已有清华大学、南京大学、四川大学、北京师范大学、中国科学院高能物理研究所、中国科学院空间科学中心等20余所高校和研究所共同参与。(来源: 清华大学)

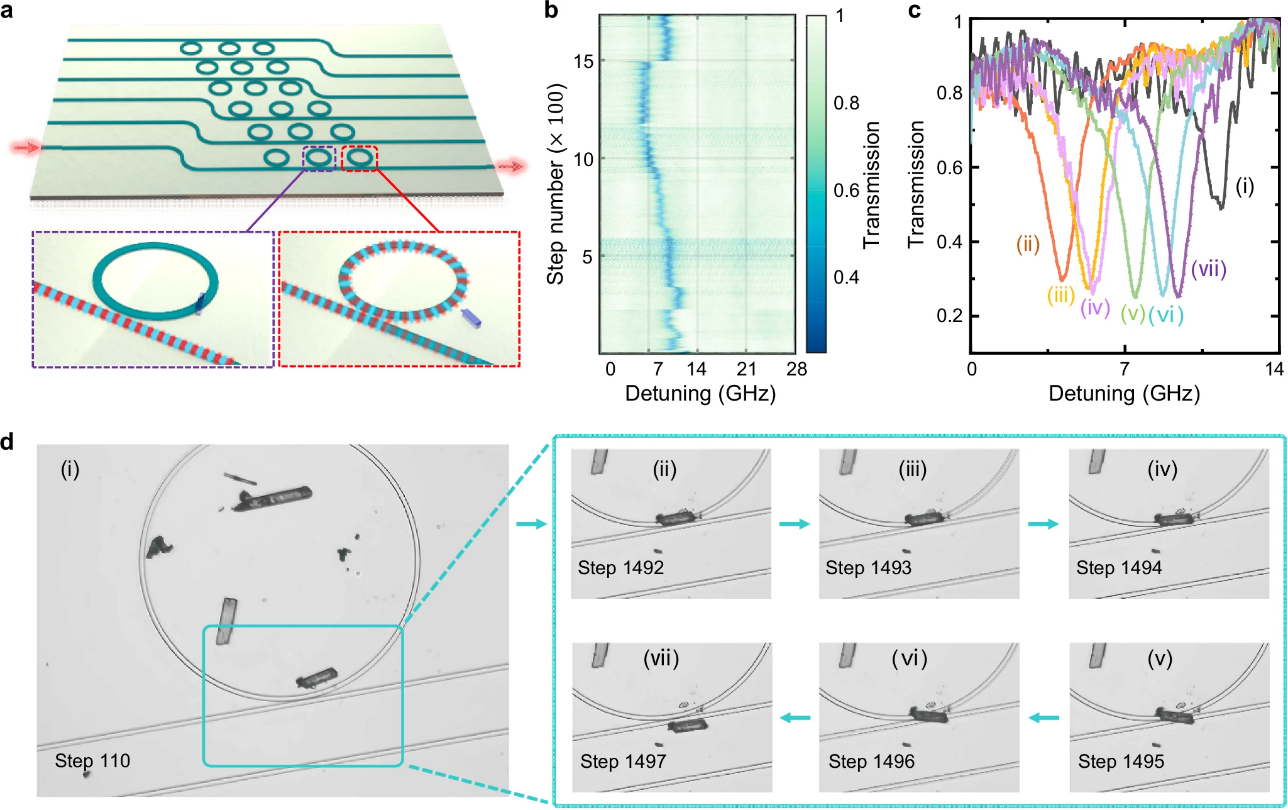

4.中国科大实现基于有机光致动器的集成光子线路重构

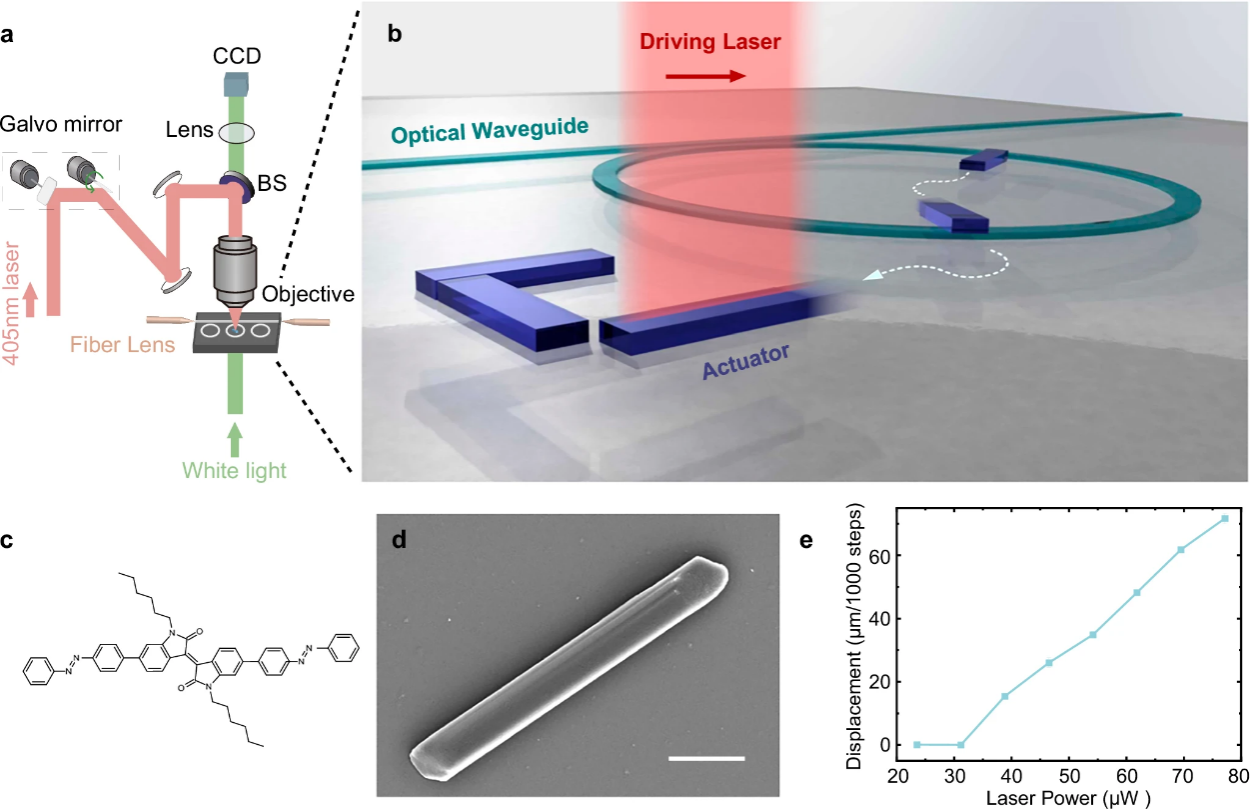

中国科大郭光灿院士团队邹长铃教授与中国科学院化学研究所车延科研究员、张闯研究员等合作,成功研制出一种运动轨迹可编程的光致动器,用于集成光学芯片上的器件重构。该制动器由有机分子晶体组成,尺寸仅为微米量级,可以通过低功率激光远场照射的方式进行供能驱动和轨迹调控,从而在光芯片上实现直行、转弯、跨越波导运动,进一步实现对片上微结构的组装和操控。基于此,研究团队首次在光子芯片上实现了对微环谐振腔共振频率的动态、半永久性的精密调控。该研究成果以“Optically-driven organic nano-step actuator for reconfigurable photonic circuits”为题,9月2日在国际知名学术期刊《自然·通讯》(Nature Communications)上发表。

可重构光子集成线路是未来自适应光计算、量子信息处理和智能传感系统的核心组件,其微纳结构的后期组装与动态重构能力是目前该领域面临的重要挑战。传统器的调控手段往往需要持续性的供能;而现有微操控技术,如光镊需在液相环境中操作且近场探针易造成器件损伤,均难以满足片上非液相、非破坏性和低功耗操控的需求。

图1.有机光致动器操控的实验装置与示意图

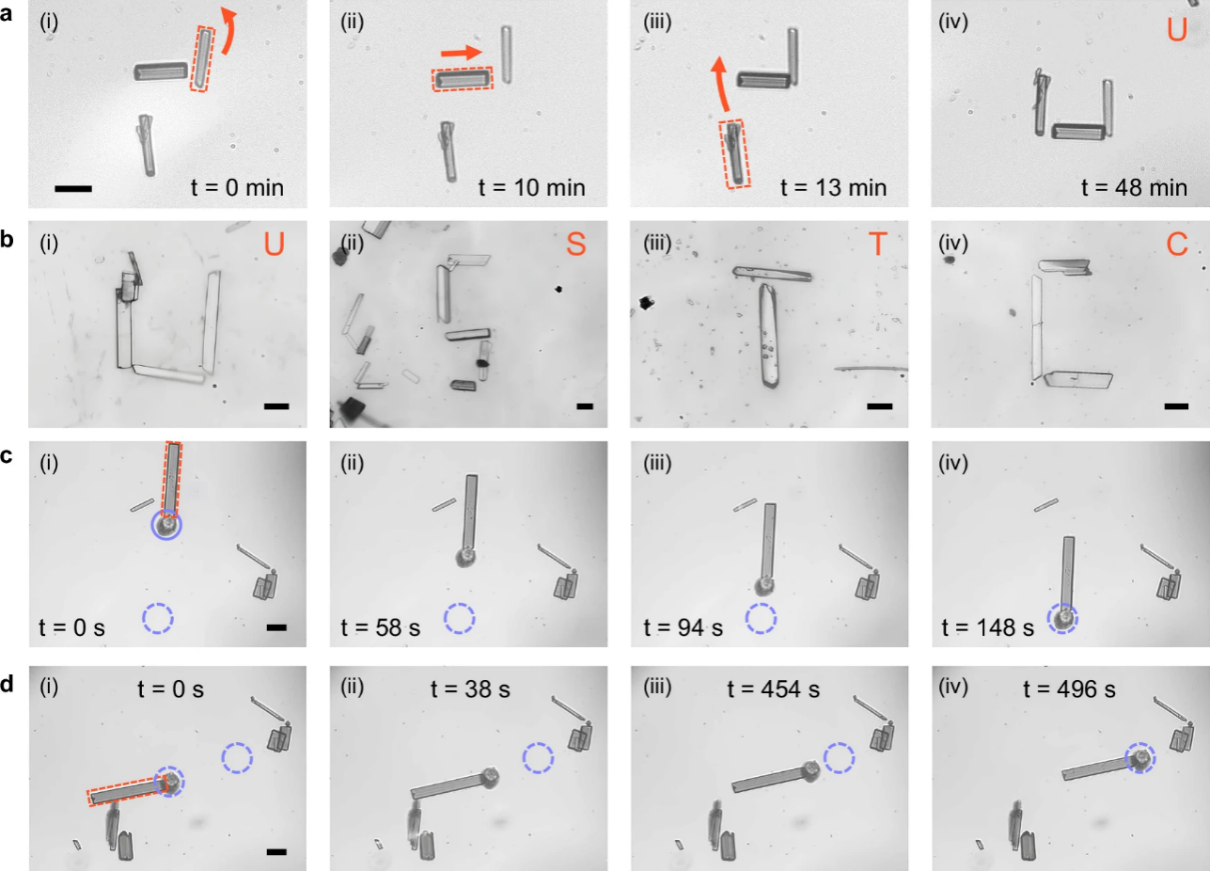

研究团队创新性地利用靛蓝类给受体分子制备出有机微晶光致动器,在405nm激光驱动下,可在硅、氮化硅、蓝宝石、铌酸锂等多种光子芯片基底上实现精确运动(图1)。通过自行搭建扫描振镜控制系统,团队实现了对光致动器运动轨迹的完全编程控制,单步运动精度达30nm,并具备前进、后退、左右转向等多自由度运动能力,还能推动直径22μm的二氧化硅微球精确定位,展现出强大的片上微纳操纵性能(图2)。

图2.有机光致动器的可编程受控组装

研究团队进一步将该光致动器应用于铌酸锂光子芯片,成功演示了对微环谐振腔共振频率的动态调制。当执行器跨越微环时,共振频率发生5.2GHz的偏移,且器件的品质因子未发生显著劣化(图3)。这一结果为实现非易失性、可逆的光子线路动态调控提供了全新路径。

图3.有机光致动器实现集成光子线路的重构

该光致动器具有低功耗、非侵入、兼容性强等优势,不仅可用于光子器件的后期调谐与重构,还为片上集成功能材料(如增益介质、非线性晶体、相变材料等)的精确定位与组装提供了通用技术平台。这一成果有望推动自适应集成光子线路、有机-无机杂化光电集成系统和纳米机器人等技术领域的发展。

中国科学技术大学张继哲博士(现于中国科学院化学所开展博士后研究)、徐新标特任副研究员与中国科学院化学研究所巩彦君博士为论文共同第一作者。本研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金委员会及中国科学技术大学“双一流”建设经费等项目的有力支持。(来源: 中国科学技术大学)

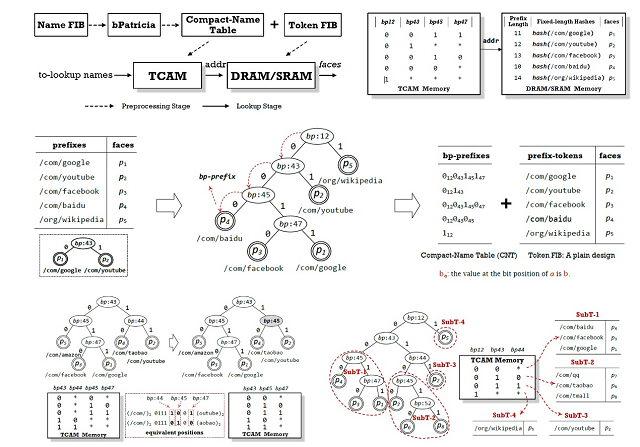

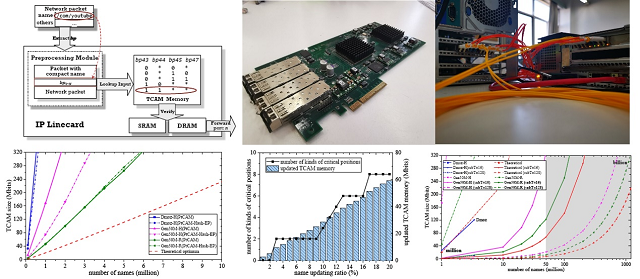

5.北理工团队在新一代互联网架构研究中取得重要突破

近日,北京理工大学网络空间安全学院嵩天教授团队在新一代互联网架构研究与高性能网络处理技术方面取得重要突破。团队成果“PtCAM: Scalable High-Speed Name Prefix Lookup using TCAM”被2025年国际计算机网络领域顶级学术会议ACM SIGCOMM主会议全文录用。

ACM SIGCOMM是国际计算机网络领域最具影响力的学术盛会,汇聚全球顶尖学者与产业专家,长期引领网络体系结构与高性能网络技术的发展趋势。每年全球仅录取论文60余篇,所收录成果被公认为具有“写入教科书的潜力”。该论文是北京理工大学作为第一单位首次在ACM SIGCOMM主会议的入选工作,且三位作者均为我校师生。这标志着北京理工大学在国际计算机网络顶级学术舞台上实现突破性进展,正式进入欧美学者长期占据优势的核心科研领域。北京理工大学网络空间安全学院的嵩天教授、杨雅婷特别副研究员将赴葡萄牙参会并进行口头报告,向全球网络研究领域的顶尖学者展示北理工在新一代互联网架构领域的最新研究成果。

图1 结合Patricia Trie与三态内容寻址存储器TCAM的PtCAM架构

该论文针对新型互联网架构“网络包高效转发”这一核心技术瓶颈,创新性提出了PtCAM(Patricia-TCAM)架构。该架构通过将Binary Patricia Trie结构与三态内容寻址存储器(TCAM)器件深度结合,在无需更换现有硬件的前提下,支持互联网路由表规模从百万级提高到十亿级,实现了3个数量级的跨越式提升。实验结果表明,PtCAM在可扩展性与查询性能方面均取得显著突破。其在吞吐率上可接近TCAM器件理论极限,能够直接部署在当前线卡等现有设备上,兼具性能突破的理论意义与商业部署的实用价值。这一成果为新一代互联网路由器、内容分发网关和边缘网络计算平台等研究提供了全新思路及可落地的高效方案,有望支撑我国在新一代互联网基础架构领域的技术创新与自主突破。

图2 PtCAM在可扩展性与查询性能方面的实验分析

该论文由北京理工大学团队独立完成。网络空间安全学院嵩天教授(现任教育学院院长)为该论文第一作者,计算机学院李天龙博士生(导师为嵩天教授)为该论文第二作者,网络空间安全学院杨雅婷特别副研究员为该论文第三作者。此项工作得到了国家自然科学基金项目支持。(来源: 北京理工大学)