1、Nature子刊突破性进展!西电郝跃院士团队张进成教授、宁静教授发表金刚石基氧化镓热管理相关成果

2、北京大学电子学院魏贤龙课题组在二维氮化硼的介电强度研究中取得重要进展

3、成都京东方医院完成世界首例反向折叠脊柱畸形手术 彰显医工融合创新技术实力

1、Nature子刊突破性进展!西电郝跃院士团队张进成教授、宁静教授发表金刚石基氧化镓热管理相关成果

近日,由西安电子科技大学集成电路学部郝跃院士团队张进成教授、宁静教授等在宽禁带半导体材料集成领域取得取得突破性进展,研究成果以“Van der Waals β-Ga₂O₃thin films on polycrystalline diamond substrates”为题在线发表于《Nature Communications》(DOI:10.1038/s41467-025-63666-x),该研究成功实现高质量β-Ga₂O₃薄膜与高导热多晶金刚石衬底的有效集成,为解决氧化镓基电子器件热管理难题提供了新路径。张进成教授为论文通讯作者,宁静教授与硕士研究生杨芷纯为论文共同第一作者。

氧化镓(β-Ga₂O₃)因超宽禁带、高击穿场强和低成本晶体生长优势,被视为下一代高功率、光电子器件的核心材料。然而,Ga₂O₃的相对较低的热导率(约10-30 W/m·K),仅为金刚石的六分之一,这给高功率半导体器件带来了巨大挑战。随着器件功率密度的增加,热积累效应迅速加剧,导致性能下降,限制了Ga₂O₃高功率潜力的充分发挥。因此,热管理已成为限制Ga₂O₃基功率器件发展和广泛应用的主要技术瓶颈之一。引入热导率高导热的金刚石作为散热衬底,是当前最具潜力的热管理策略。尽管单晶金刚石衬底具有优异的热导性能,但其晶圆尺寸受限、制备成本高昂,限制了其在产业界的规模化应用。因此,在低成本的多晶衬底上实现高质量β-Ga₂O₃外延成为更具可行性的技术路径,但面临晶向紊乱、界面缺陷多和热应力积聚等重大挑战。

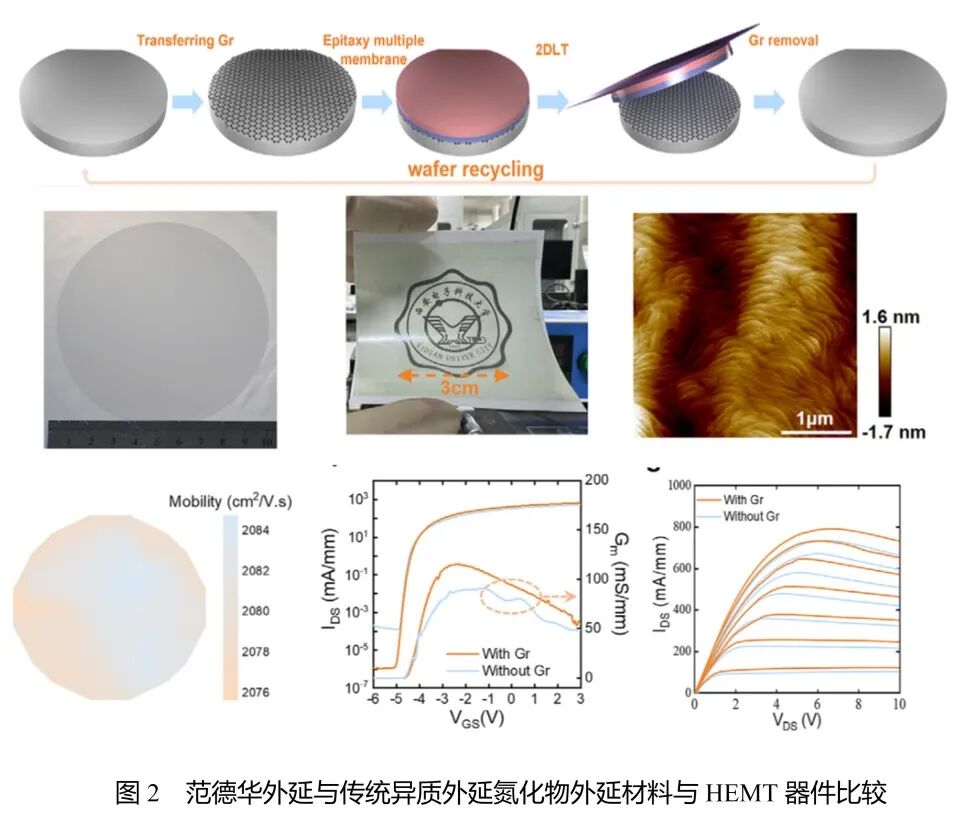

本研究揭示了二维材料辅助下β-Ga₂O₃在多晶衬底上成核取向的智能筛选和应力的高效释放,通过引入石墨烯作为晶格解耦层,有效屏蔽多晶金刚石衬底晶向无序带来的晶格失配影响,借助弱界面耦合和晶格失配系数-氧表面密度调控(The oxygen-lattice co-modulation model),成功实现(-201)取向β-Ga₂O₃薄膜的可控外延,突破性阐明了二维材料辅助下在多晶衬底上实现单晶薄膜生长的物理机理。

本研究利用石墨烯层释放界面由于巨大热失配系数导致的拉应力,大幅降低界面热阻,实验测得β-Ga₂O₃/金刚石界面的热边界电阻仅2.82 m2·K/GW,比现有技术降低一个数量级。基于该范德华异质结构制备的光电探测器表现出高达106的光暗电流比和210 A/W的响应度,证实其在热管理与光电性能方面的显著优势,为氧化镓基高性能功率电子器件的热管理难题提供了全新解决路径,实现了高导热衬底与超宽禁带半导体的高效集成,对推动下一代高功率器件发展具有重要意义。

高导热金刚石基氧化镓外延薄膜及调控模型

论文链接

https://www.nature.com/articles/s41467-025-63666-x#article-info

2、北京大学电子学院魏贤龙课题组在二维氮化硼的介电强度研究中取得重要进展

以二维晶体管为代表的二维电子器件及集成电路被认为是未来集成电路发展的重要方向,其中二维栅介质是决定二维电子器件性能和可靠性的关键因素。二维六方氮化硼(hBN)因其高介电强度、原子级平整度和良好化学稳定性等优势,被广泛用作二维电子器件的栅介质、绝缘衬底和封装层等,是目前最为关注的二维介电材料之一。此前研究表明,基于二维hBN的电子器件具有电荷杂质散射低、电子迁移率高、沟道工艺损伤小等多项优势。但是,由于二维材料极易弯曲变形,目前二维电子器件在加工或工作的过程中都不可避免地会在二维材料中引入机械应力。因此,应力对二维hBN栅介质性能会带来何种影响、二维hBN在应力或变形下介电强度如何变化等问题对于二维电子器件至关重要,但都仍是未知的问题。

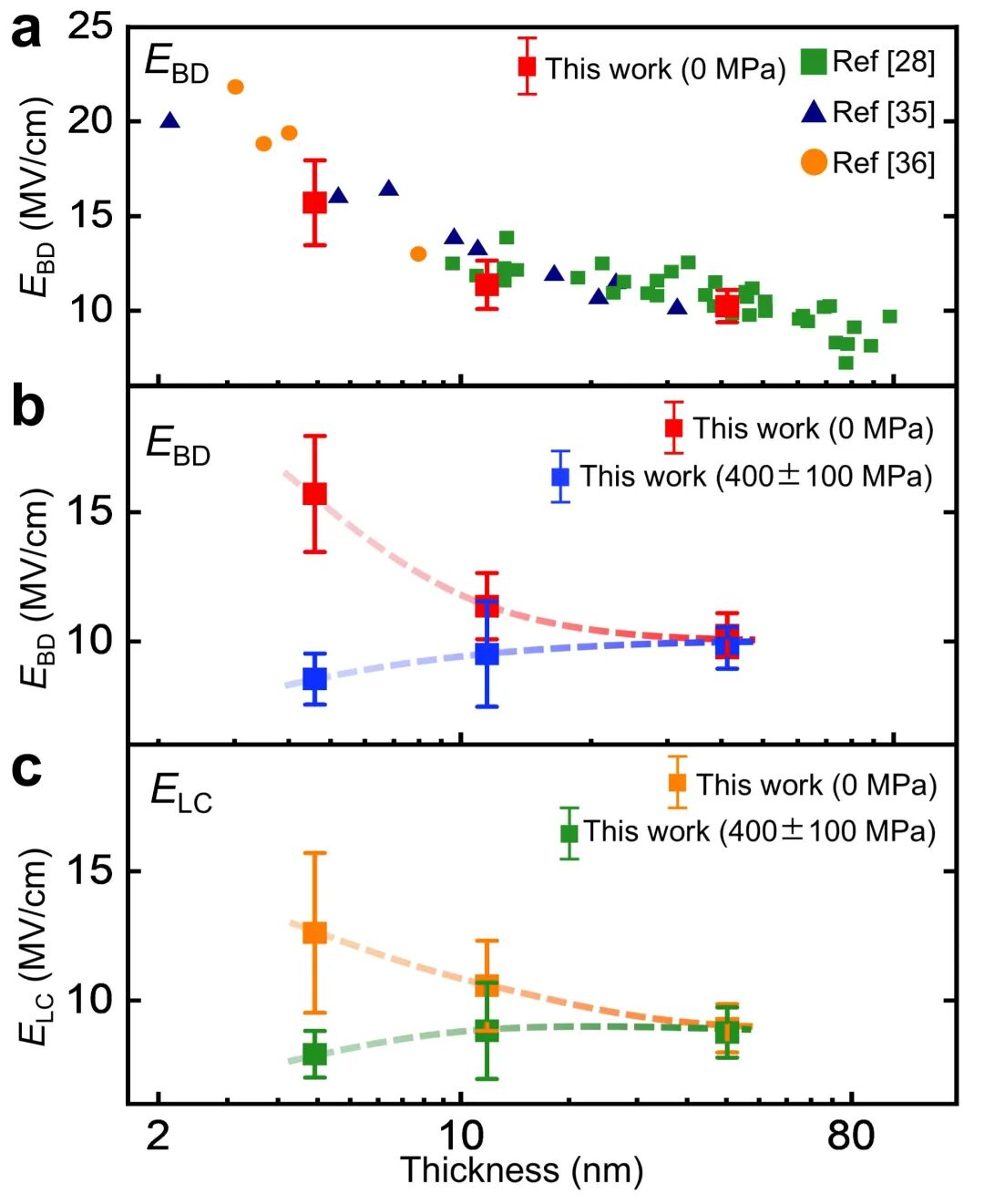

近日,北京大学电子学院魏贤龙团队首次报道了二维hBN在机械应力下的介电强度弱化现象。利用原位电子显微学手段和微纳加工技术,该团队系统研究了机械应力对二维hBN介电性能的影响,发现机械应力会导致二维hBN的击穿电场强度降低(见图1)、击穿时间缩短、漏电流水平上升,并且其厚度越薄,上述介电强度弱化现象越显著。研究结果表明,机械应力是影响基于二维hBN的电子器件性能的重要因素,在加工和使用二维电子器件过程中应尽量避免在二维hBN中引入应力或形变。上述成果以《机械应力下六方氮化硼纳米片的介电强度弱化》(Dielectric strength weakening of hexagonal boron nitride nanosheets under mechanical stress) 为题,2025年8月29日在线发表于《自然·通讯》(Nature Communications)。

图1 不同应力情况下不同厚度二维hBN的本征击穿电场强度(EBD)和出现显著漏电流的电场强度(ELC)

该论文的第一作者为电子学院博士生王炳杰,通讯作者为魏贤龙长聘副教授。北京大学电子学院为通讯单位。主要合作者包括北京大学电子学院陈清教授、北京大学工学院戴兆贺研究员、日本国立材料研究所Takashi Taniguchi和Kenji Watanabe教授等。

研究得到了国家自然科学基金资助,以及北京大学微纳加工实验室校级平台的支持。

论文原文链接:

https://doi.org/10.1038/s41467-025-63358-6

3、成都京东方医院完成世界首例反向折叠脊柱畸形手术 彰显医工融合创新技术实力

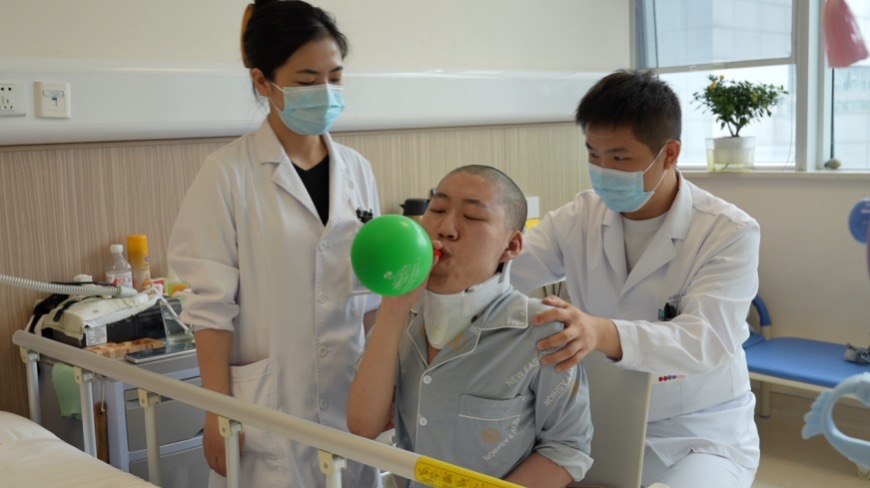

近日,成都京东方医院成功完成世界首例反向折叠脊柱畸形矫正手术,为一名曾被预言“活不过13岁”的极重度脊柱畸形患者带来新生。该手术不仅打破了此类疾病治疗的全球纪录,彰显中国在极端复杂病例领域的医疗技术实力与人文关怀精神,更体现出BOE(京东方)以“医工融合”为核心的医疗战略布局在推动医学创新、提升疑难重症诊疗能力方面的重要价值,为全球相似病例治疗提供了可借鉴的中国方案,也是BOE(京东方)以企业担当回馈社会的生动体现。

成都京东方医院接收的患者姜延琛所患的是一种极为罕见的先天性肌肉病,脊柱反向折叠达180度,头和脊柱之间仅有一只手厚度的间隙,胸腔、腹腔受严重挤压,肺功能仅为正常人的20%,并伴有重度骨质疏松和二型呼吸衰竭,手术难度与风险极大。作为国内极重度脊柱畸形治疗领域权威专家、“感动中国 2016 年度人物”,成都京东方医院脊柱外科主任梁益建博士带领团队历经四次高难度手术,成功为患者矫正约170度,实现从“无法平躺”到“独立行走”的医学奇迹。手术过程中,成都京东方医院医疗团队创新采用“反向截骨”方案,在多学科协作下克服了麻醉、出血、神经损伤等多重风险,打破了反向折叠人矫正的手术禁区,重塑了患者的脊柱与人生。自成立以来,成都京东方医院持续在折叠病、先天性心脏病等领域攻坚克难,积累了丰富的临床经验和高端医疗技术实力,此次世界首例反向折叠脊柱畸形手术的成功,充分体现出BOE(京东方)在复杂病例综合诊疗方面的系统能力与领先水平。

这一成就背后,是BOE(京东方)多年来布局智慧医工业务构建的融合临床诊疗以及科技研发的创新生态体系所提供的坚实支撑。BOE(京东方)以数字医院为临床基地,整合显示、传感、人工智能等核心技术,推动医疗器械与临床需求的深度对接。在“医”端,BOE(京东方)已在北京、合肥、成都、苏州布局5家数字医院,总床位数超5600张,聚焦骨科、心血管、肿瘤等优势学科,累计服务客户超400万,门诊量和出院量持续稳步增长;在“工”端,依托在半导体显示、智能制造等领域的积累,BOE(京东方)研发了多款医工首创产品,涵盖健康屏联、分子检测、再生医学等多个领域,获得近千件授权专利、2个北京市重点实验室授牌,并参与制定8项国际标准、5项行业标准、3项团体标准。此外,BOE(京东方)还在近视防控、智慧医院、智慧康养等场景中深度融合临床与管理需求,推出远望屏、读写台、AI医辅机器人等产品,大大提升了医疗服务的可及性与质量。

在推动技术创新的同时,BOE(京东方)积极践行社会责任,创新“医疗+公益”模式。2024年全年,BOE(京东方)开展义诊1781场次,在贫困地区进行医疗捐赠,让更多居民享受到面对面、有针对性的医疗咨询,惠及超 27.4万人群。其中,成都京东方医院持续开展“京医有爱 健康公益行”等活动,深入四川三州地区,为当地群众提供脊柱疾病、先心病、白内障等疾病的筛查与手术治疗,截至目前,已累计帮助数十万人次受益,其中包括58名唇腭裂患儿、135名白内障老人、280名先心病儿童和995名脊柱疾病患者。这一系列公益行动,不仅是BOE(京东方)“让更多人重获健康”使命驱动的具体实践,也为推动优质医疗资源普惠下沉树立了行业典范。

在“屏之物联”战略指引下,BOE(京东方)将继续深化“医工融合”路径,围绕智慧康养、健康屏联、再生医学等前沿方向,加快创新成果转化与生态共建,秉持“深度合作、协同创新、价值共创”的理念,与更多产业伙伴携手,共同推动“健康无限、医疗无界”的愿景落地,为人类健康事业贡献更多BOE(京东方)智慧与方案。