2025年4月,哪吒汽车以意想不到的方式成为舆论焦点。

一则“原CEO张勇身在英国”的消息,迅速引爆网络,伴随着全国300多家经销商聚集桐乡工厂维权的视频,哪吒汽车被推至风口浪尖。经销商们声泪俱下,诉说自2024年9月以来支付数百万甚至上亿元购车款却未收到一辆车的遭遇,部分经销商甚至因贷款担保面临银行追债。

2024年12月,哪吒汽车宣布张勇不再担任CEO,转任顾问,由创始人方运舟兼任CEO。方运舟提出“六大改革举措”,包括全球化扩张、2025年毛利率转正、2026年实现盈利等目标。

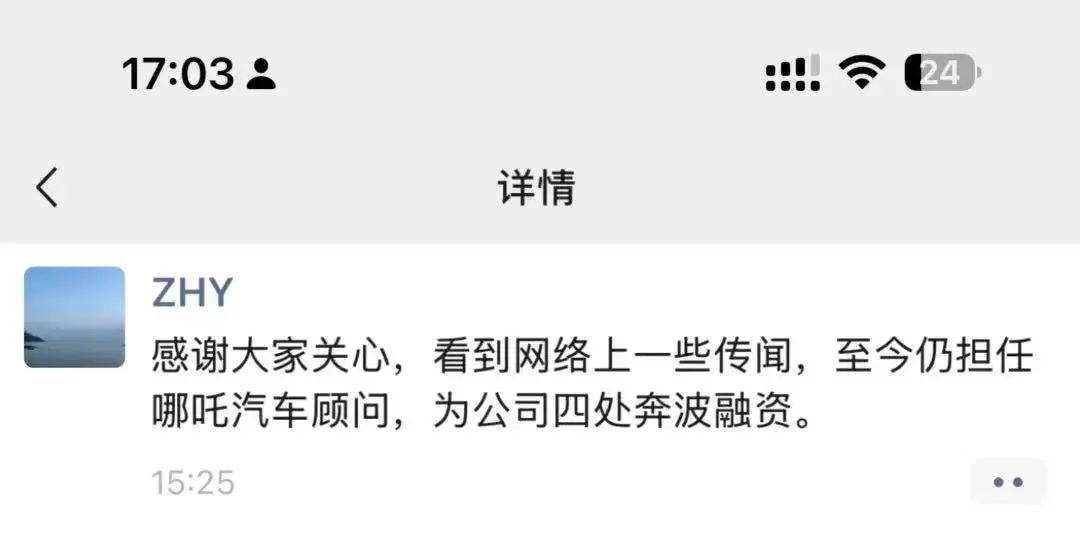

然而,改革尚未见效,张勇却因“身在英国”的传闻被推上热搜。尽管他通过朋友圈澄清“仍在为公司融资奔波”,但其微博账号已清空所有内容,行踪成谜,进一步加剧了外界对公司管理层的信任危机。

值得注意的是,合众新能源自2024年底以来多次被列为被执行人,累计执行金额超7000万元,方运舟本人也被限制高消费,可见公司财务状况已岌岌可危。

“烧钱换规模”掏空财务

哪吒汽车的生存危机已不仅是财务问题,更是中国新能源汽车行业从狂热扩张到理性洗牌的缩影。

首先,哪吒汽车的资金链危机暴露了其“烧钱换规模”的模式难以为继。根据合众新能源汽车股份有限公司(以下简称“合众新能源”)向港交所提交的招股书,2014年至2023年,公司累计融资超228亿元,但截至2023年底,净资产仅剩29.31亿元,现金及现金等价物仅28.37亿元,而总负债已逼近百亿元。

2024年,资金链断裂的后果全面显现。供应商货款拖欠导致桐乡、南宁、宜春三大工厂全部停产,员工欠薪风波频发,甚至连年终奖都推迟发放。2024年9月,公司启动全员降薪计划,高管薪资削减50%,普通员工降幅达30%-40%,试图通过“节流”争取喘息空间。

然而,2025年1月交付量仅110辆,同比暴跌97.76%,2月也仅377辆,远低于2022年15.2万辆的巅峰成绩。这种断崖式下滑,不仅让经销商和供应商失去耐心,也让40余万车主对售后服务的持续性充满担忧。

其次,战略失焦是哪吒危机的深层根源。哪吒汽车早期凭借“低价高配”策略,主攻网约车和三四线市场,迅速抢占份额。然而,当新能源车市进入技术驱动和品牌溢价时代,哪吒却未能及时转型。2023年推出的哪吒S和GT车型试图冲击高端市场,但因智能化水平不足、品牌力薄弱,市场反响平平。

根据中国汽车工业协会数据,2024年新能源乘用车市场中,高端车型(25万元以上)销量占比已达28%,而哪吒主力车型价格集中在10-15万元区间,难以吸引消费升级的用户。更令人担忧的是,研发投入的不足削弱了核心竞争力。

招股书显示,2021年至2023年,哪吒研发支出分别为7.94亿元、14.36亿元和15.41亿元,仅占同期营收的15%左右,远低于蔚来(约30%)和小鹏(约25%)。核心高管流失进一步加剧了研发体系的动荡,例如原CTO戴大力和智能驾驶负责人王俊平的离职,让外界对其技术迭代能力产生质疑。

更致命的是,哪吒汽车与经销商、供应商之间的信任链条已近乎崩塌。2024年,134家核心供应商同意将20亿元债务转为股权,宁德时代、国轩高科等行业巨头参与其中,试图通过“债转股”减轻财务压力。然而,这一方案被经销商斥为“绑架式自救”。

根据中国汽车流通协会数据,截至2025年3月,全国300多家哪吒经销商中,约20%已停止运营,另有70余家联合维权,要求退还预付款并赔偿损失。经销商普遍反映,自2024年9月以来,厂家未交付任何车辆,部分经销商因垫付购车款背负高额贷款,甚至面临破产。

除此之外,消费者端的信心同样岌岌可危,40余万车主对售后服务网络的稳定性充满焦虑,社交媒体上“哪吒汽车售后无人管”的投诉已屡见不鲜。

在自救努力方面,哪吒并非毫无作为。2024年4月,公司获得桐乡市国资等机构50亿元融资,3月又与泰国NLTH达成100亿泰铢(约21.5亿元人民币)的授信

协议,试图通过全球化布局缓解国内压力。海外市场确实展现出一定潜力,例如泰国市场2024年销量环比增长120%,但其1.2万辆的年销量与国内市场的巨大缺口相比,杯水车薪。更重要的是,融资和海外扩张无法从根本上解决品牌力不足和技术滞后的问题。

如果4月新一轮融资仍无实质进展,工厂复工和售后体系重建继续遥遥无期,哪吒汽车恐难逃“威马式结局”。

前CEO张勇的低价赌局

前CEO张勇的角色无疑是哪吒汽车危机的焦点之一。哪吒汽车今日的困境不仅源于外部市场的残酷挤压,更深植于内部管理失序和品牌定位的战略误判。

张勇于2018年加入合众新能源汽车股份有限公司(以下简称“合众新能源”),凭借在北汽新能源积累的经验,迅速将哪吒汽车推向新势力巅峰。他主导的低价策略以哪吒V为代表,均价仅6万元,精准切入网约车和三四线市场。

根据中国汽车工业协会数据,2022年哪吒汽车交付15.2万辆,力压蔚来、小鹏,夺得新势力销量冠军。然而,这场“以价换量”的胜利掩盖了隐患。招股书显示,2021年至2023年,公司营收虽从50.87亿元增至135.55亿元,但累计亏损超183亿元,毛利率持续为负,高达-15.7%的2023年数据远低于行业平均水平。

张勇的低价策略虽短期奏效,却让哪吒汽车陷入“薄利多销”的恶性循环,品牌力始终未能突破“低端”标签。

更致命的是,张勇主导的高端化转型成为压垮哪吒的最后一根稻草。2023年,哪吒S和哪吒GT相继上市,定价跃升至20-30万元区间,试图与理想、蔚来争夺高端市场。然而,缺乏核心技术和品牌积淀的哪吒,在智能化和用户体验上远逊于竞品。

哪吒GT耗资8亿元研发,月销却不足300辆,市场表现惨淡。2024年,公司销量骤降至6.45万辆,同比下滑40%,2025年1月更跌至110辆,基本盘几近崩塌。

张勇的离职与“英国风波”进一步加剧了危机。2024年12月,他卸任CEO,转任顾问,官方称其“赴海外为公司融资”。然而,英国并非全球汽车产业或资本市场的核心,相比之下,中东主权基金或美国硅谷的风险投资更具吸引力。

张勇的行踪引发广泛质疑,尤其是当300多家经销商聚集桐乡工厂维权、供应商拖欠货款诉讼不断时,其“海外奔走”的说辞显得苍白无力。相比之下,方运舟作为哪吒汽车的灵魂人物,其技术背景和对公司的深厚情感本应在融资谈判中发挥更大作用,但其低调缺席更让人怀疑管理层的协调能力。

哪吒汽车的危机并非全由张勇一人造成,但其决策失误无疑放大了问题。2024年,哪吒裁员超30%,核心研发团队流失严重,智能驾驶和电池技术研发几乎停滞。

张勇的“英国之旅”若无法带来实质性资金,恐难平息经销商和供应商的怒火。这家曾以“哪吒”之名点燃新能源赛道的企业,或许只能在资本寒冬中黯然谢幕。

行业洗牌期,哪吒加速“退场”

作为一家曾以“黑马”之姿领跑新势力的车企,哪吒如今却深陷资金链断裂、渠道崩塌与市场边缘化的泥潭,有很大一部分原因是研发投入不足。

根据港交所招股书,2022年公司研发费用为14.36亿元,占营收比重仅为10.9%,远低于蔚来(约28%)和理想(约22%)的投入强度。

更令人触目惊心的是,2025年2月公司库存车辆仅剩不足5000辆,而同期新车交付量跌至377辆,市场份额几乎归零。

战略短视是哪吒危机的深层根源。早期,哪吒凭借低价车型如哪吒U,主攻网约车和下沉市场,迅速积累销量。然而,当新能源车市进入品牌与技术驱动的阶段,哪吒未能及时调整方向。

根据中国汽车流通协会数据,2024年哪吒S全年销量不足8000辆,远低于预期目标3万辆。相比之下,同价位的比亚迪海豹销量突破10万辆。

生态失衡进一步放大了危机。哪吒汽车的经销商网络和供应链体系已濒临崩溃。据中国国家企业信用信息公示系统,合众新能源2024年新增20余条失信记录,涉及金额超5000万元。

供应商方面,部分中小型零部件企业因长期拖欠货款倒闭,供应链稳定性受到严重冲击。消费者信心同样岌岌可危,根据中国质量协会2024年报告,新能源车用户对售后服务的满意度下降至72%,其中哪吒的用户投诉率高居前列,涉及“配件短缺”和“服务响应迟缓”等问题。

哪吒并非没有尝试破局。2024年,公司与印尼当地企业签署合作协议,计划投资10亿元建设本地化生产线,试图通过东南亚市场分摊国内压力。然而,印尼市场2024年仅贡献5000辆销量,难以扭转大局。

哪吒汽车的困局不仅是企业自身的失误,更是行业寒冬的缩影。类似的故事在其他二线新势力车企中反复上演:天际汽车因4000万元债务停产,绿驰汽车2022年注销清算,自游家因资质问题全面退市。

造车是一场耐力赛,跑得快不如跑得稳。市场和消费者需要的不是华丽的口号,而是实实在在的解决方案。留给哪吒的时间已所剩无几,这场自救之战,能否成为“莲花化身”的奇迹,仍是未知数。