当地时间4月29日,intel foundry Direct Connect 2025在美国圣何塞举办,英特尔新任CEO陈立武首次公开肯定了对英特尔晶圆代工业务的支持,将全力推动intel foundry成为一家世界级晶圆代工厂,同时加大投资和创新力度、深化改革和协同发展。

这场大会不仅揭开了intel foundry过去四年投资900亿美元的价值所在,更通过18A、14A等前沿技术节点的突破性进展,以及联电、联发科技等重量级合作伙伴的加持,昭示着这家半导体巨头正在完成向系统级代工的突破和跨越。

从英特尔全球首席技术与运营官Naga Chandrasekaran和英特尔代工服务总经理Kevin O’Buckley的现场演讲,一个清晰的战略轮廓逐渐显现——英特尔正在构建技术领先、全球布局、生态开放三位一体的"铁三角"战略,试图在台积电主导的代工格局中开辟一条新的道路。这场转型既是英特尔对自身陈旧积弊的彻底清算,也是对全球半导体产业格局的重构宣言。

昨日之困:IDM模式的自我革命

英特尔的代工转型始于一场宏大的技术觉醒。2018年的10纳米制程危机,暴露了这家老牌IDM企业在技术迭代上的系统性脆弱。作为始终坚守垂直整合模式的半导体巨头,其研发体系在FinFET向EUV过渡的关键节点陷入僵局,错过了移动互联网时代催生的代工红利。

这种技术挫败迫使英特尔直面现实:曾经的“钟摆式创新”节奏已无法适应半导体产业的分工深化,摩尔定律的延续需要更开放的生态协作。于是,过去四年间,一场耗资900亿美元的救赎之路悄然铺开。

据Naga Chandrasekaran指出,其中20%投向研发端的“补课”——从以色列团队的10纳米技术攻坚,到爱尔兰工厂的EUV技术落地,再到俄勒冈州High NA EUV的超前部署,每个环节都在重塑技术竞争力;而剩余的80%则用于全球产能扩张,包括新墨西哥州封装基地、马来西亚先进封装工厂,加速构建制造版图的地缘平衡。

从客户的反馈来看,英特尔正在经历的转型,是一场触及灵魂的文化改革。正如陈立武在演讲中所说,英特尔要塑造“工程至上”的文化,满足客户各种各样的需要。

当联发科副总裁Vince Hu评价“英特尔团队应对挑战的反应非常出色”时,折射出的正是英特尔在服务意识上的艰难蜕变,包括从“精确复制”到“持续改进”的思维转变,从“技术导向”到“客户至上”的价值重构。这不仅是生产线的升级,更是组织基因的重编码。这种文化转型的难度,甚至超越了任何晶体管架构的革新,因为它要求一群习惯了定义行业标准的技术精英,学会倾听客户需求、适应代工市场的游戏规则。

今日之战:三位一体的突破路径

技术铁壁的构筑,正在重绘半导体制造的竞争版图。18A节点的背水一战,标志着英特尔在晶体管架构上的绝地反击。

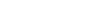

作为首个集成PowerVia背面供电和RibbonFET全环绕栅极技术的制程节点,正在风险试产的18A节点有着30%的芯片密度提升和15%的性能改进,其不仅是对台积电N2节点的正面挑战,更是对传统FinFET路线的超越宣言。

除了即将量产的18A,英特尔即将在明年推出的18AP进一步提升8%性能,有额外的功能和更加紧凑的布局。更长远的未来,英特尔还将推出采用TSV技术的18APT工艺,18APT 作为首款带背面电源的 3D 底 Die,针对数据中心和 XPU 应用,相比前代技术,计算密度提升 20-25%,功耗降低 25-35%,芯片间带宽密度提升 9 倍。

18A技术的开发为intel 14A节点的布局提供了相当大的助力,随着战火烧向埃米时代的前沿——High NA EUV光刻机的调试速度超越行业预期,直接供电的引入预示着供电方式的范式革命,这些技术组合拳正在构建区别于台积电的技术话语体系。

18A技术的开发为intel 14A节点的布局提供了相当大的助力,随着战火烧向埃米时代的前沿——High NA EUV光刻机的调试速度超越行业预期,直接供电的引入预示着供电方式的范式革命,这些技术组合拳正在构建区别于台积电的技术话语体系。

在封装维度,EMIB-T通过硅通孔技术实现HBM4与UCIe 3.2的无缝对接,Foveros系列在成本与灵活性上的突破,则重新定义了先进封装的技术标准,使英特尔在三维集成领域建立起独特的系统级优势。

全球产能的棋盘上,英特尔正演绎着地缘政治的精密平衡术。亚利桑那州的18A产线、俄勒冈州的14A研发中心、新墨西哥州的封装基地,构成北美本土制造的“黄金三角”,试图在高端制造领域重建供应链闭环。而海外的爱尔兰EUV工厂,不仅承载着欧洲首个先进节点的量产使命,更在地缘贸易壁垒加剧的背景下,为全球客户提供地缘风险对冲选项。

在亚洲板块,马来西亚封装厂的硅中介层能力建设、与联华电子的12纳米技术联姻,则展现出对区域供应链的深度嵌入。这种横跨三大洲的产能布局,既是对CHIPS法案的政策响应,更是对台积电“集中化制造”模式的战略反制——当全球半导体产业在效率与安全之间摇摆时,英特尔试图用地理分散的弹性供应链,打造安全和效率兼顾的全新模式。

生态系统的重构上,Naga Chandrasekaran重申了陈立武在开场演讲中提到的上下游协作。他表示:“我们必须合作,这是我们获胜的唯一途径”。包括与Cadence、新思科技和西门子EDA等公司的合作,确保符合行业标准,也包括和PDK供应商的深度合作,实现18AP工艺和18A工艺实现设计规则兼容,实现史无前例的开放姿态。

此外,封装设计套件的公开发布、与AmKor的EMIB外包协议,标志着先进封装技术从封闭实验室走向产业协同的转折。而联发科16纳米项目从流片到量产的短周期验证,不仅证明着制程能力的成熟,更揭示出客户服务体系的质变——曾经只与顶级客户对话的英特尔,开始学会为中小设计公司提供交钥匙解决方案。

明日之局:系统代工的终极构想

技术路线的升维竞争,正在突破物理极限的桎梏。14A节点之后,intel在Ribbon FET与High NA EUV的组合将开启埃米时代的深水区探险。

将于2027 年风险量产的intel 14A/14AE 制程,通过第二代 RibbonFET(RibbonFET 2)和 PowerDirect 技术,实现 15-20% 的能效比提升与 1.3 倍密度增益,并针对高频、功耗敏感等不同场景提供三种库优化方案,搭配 Turbocells 技术提升驱动电流效率。

直接供电的电源传输架构对晶体管级供电方式的重构,可能引发能效革命的连锁反应;硅光集成技术的布局,则试图用光子取代电子,在共封装光学领域开辟后摩尔时代的新战场。

而在三维集成方面,Kevin O’Buckley表示,英特尔致力于打造的系统级代工终极形态——通过EMIB、Foveros、3DIC等技术矩阵,将计算、存储、互联模块在三维空间重组,这种超越单芯片思维的架构创新,或将重塑AI芯片的设计哲学。而英特尔实验室里那些正在测试的TSV硅通孔技术、混合键合方案,都在为这场系统级革命积蓄能量。

会议期间,英特尔还带来了机器人巡检系统,展现出智能制造革命的决心和信心。AI驱动的预测性维护系统,通过实时分析十万个传感器数据,将设备故障预测精度提升至98%;自动化缺陷检测平台,借助深度学习算法,使晶圆检测效率提升40%。这些数字化能力,正在将传统晶圆厂改造成“会思考的工厂”。

而在绿色制造维度,爱尔兰工厂的液态冷却系统、High NA EUV光刻机的能效优化,则预示着半导体产业碳中和路径的技术突破。

结语

英特尔的代工转型,本质上是半导体产业演进史的浓缩样本。它回答着三个根本性命题:当摩尔定律逼近物理极限,技术创新该向何处寻找突破口?当全球化遭遇逆流,制造网络该如何平衡效率与安全?当行业集中度不断提高,暂时劣势一方该以何种姿态破局?在这场豪赌中,技术领先、全球布局、生态开放构成的“铁三角”,既是对过往教训的总结,也是对产业未来的预判。

英特尔俨然已经进入了一个新的阶段,一个客户至上、工程至上的崭新英特尔重新回到跑道中央,用系统级思维开辟晶圆代工产业的新大陆。这场自我革命的成功与否,不仅关乎一家企业的命运,更牵动着全球半导体产业的价值链重构。

英特尔代工的今日之战成功与否,对晶圆代工产业未来的构图意义非凡。