1.北京大学团队荣获2023年度信息通信领域十大科技进展

2.同济学子获2024中国大学生机械工程创新创意大赛智能制造赛9项全国一等奖

3.中科院研究实现蓝相液晶3D双手性图案的时空可编程打印

4.华中科技大学赵宇轩博士后喜获2024中国光学学会科技创新奖郭光灿光学奖

5.西安电子科技大学团队在Advanced Energy Materials上发表最新研究成果

1.北京大学团队荣获2023年度信息通信领域十大科技进展

近日,2024中国信息通信大会在成都顺利召开,中国通信学会公布了2023中国通信学会信息通信领域年度十大科技进展名单,由电子学院王兴军教授牵头,舒浩文研究员、常林研究员联合完成的“突破时频阻塞的并行混沌激光雷达技术”项目荣获十大科技进展。

“突破时频阻塞的并行混沌激光雷达技术”项目由北京大学作为第一单位完成,电子学院参与成果研发的骨干还包括北京大学博雅博士后陈睿轩和北京大学博雅博士后沈碧涛。结合国家信息产业发展的重大战略需求,王兴军教授带领项目团队针对高分辨率激光雷达所面临的时频阻塞挑战,重点开发了可大规模扩展的片上并行混沌光源,该光源可与片上激光器共集成实现多通道激光雷达光源芯片,实现对多路混叠信号的单探测器检测和耐干扰检测。在此基础上提出的新型耐干扰并行激光雷达系统架构,可极大简化发端和收端的系统复杂度,为高分辨率激光雷达的小型化和通道大规模扩展提供新范式,为激光雷达设备在智慧道路建设中的大量部署提供技术支撑。

奖项介绍

中国通信学会信息通信领域重大科技进展旨在把握我国信息通信领域前沿动态,促进信息通信科技创新,鼓励广大科学家和科技工作者不断向科学技术广度和深度进军。

本次重大科技进展遴选经由各知名院校、科研机构、企事业单位、学会分支机构和院士专家推荐,共收到科技进展申报71项,包含无线通信、信息通信网络、卫星通信、量子通信、光通信等方向,经学会组织专家遴选,最终产生十项重大科技进展和十项提名。

公告链接

https://mp.weixin.qq.com/s/BpU8rHB5WGcJ9SQ2fgpafA

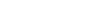

2.同济学子获2024中国大学生机械工程创新创意大赛智能制造赛9项全国一等奖

在近日举办的2024中国大学生机械工程创新创意大赛智能制造赛决赛上,同济大学机械与能源工程学院参赛队共斩获本科生组一等奖9项,创历史最佳成绩。

本届大赛由中国机械工程学会主办,同济大学等多家单位联合承办,并携手西门子、IBM等知名企业和高校共同协办,致力于推动我国智能制造领域的技术发展与人才培育。大赛吸引了来自285所高校的1927支代表队,共计5865名选手参赛,人数创历届新高。

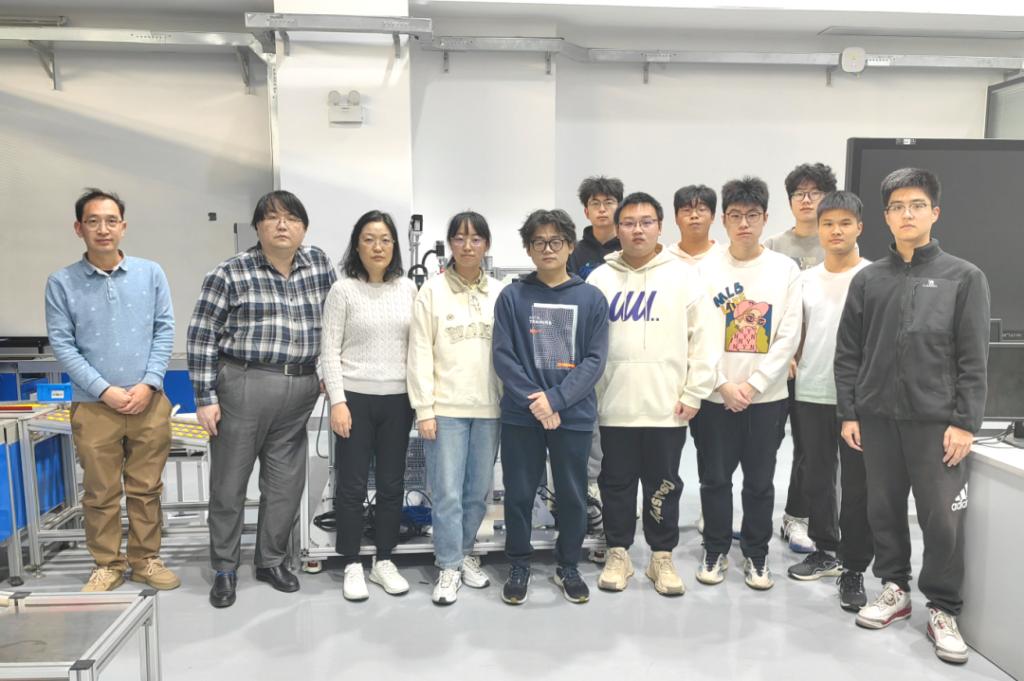

一等奖获奖名单

生产系统集成与调试方向(一等奖2项)

赛题要求应用MES、WMS等软件管理生产计划、生产资源、生产运行等,运用IT/OT融合技术,实现生产管理软件与生产设备的集成。同时,根据生产需求制定计划并进行排产管理,确保生产过程的高效、有序进行。

获奖团队:李树涵、屈成、熊泰民

团队设计围绕智能化的主旨展开,各成员分别负责工业组网、PLC模块的开发与优化和数字孪生的实现与展示,采用合适的PLC架构及高度集成的数字孪生模块,提升了系统的运行效率和智能化水平。

获奖团队:孙语頔、徐梓康、张耿瑞

团队成员在规定时间内完成了赛题中的各项任务:通过编程、调试、系统集成,实现了工站的生产运行及管理;建立产线的数字孪生体,并进行了虚拟调试和虚实联动;对设备进行组网,通过防火墙设置、权限控制等技术,实现了设备互联和网络安全保障。

智能生产管控方向(一等奖1项)

赛题要求综合应用自动化控制、机器人、机器视觉、软件开发、数据库等技术,通过编程、调试、系统集成,实现智能车间/工厂的生产运行、监控及管理。同时,用数字化方法设计智能工厂及智能产线,通过建立产线的3D数字双胞胎,进行产线的虚拟调试、仿真与验证,并实现虚实联动。

获奖团队:董维昊、陆嘉皓、凌振卫

团队成员通过专业软件,分析产线性能并进行优化;专注于生产调度与排程,制定最优的生产计划;负责MES系统的管理和监控。备赛期间通过定期的团队会议沟通解决遇到的问题。

工业互联网方向(一等奖3项)

赛题要求通过对设备设置和组网,通过数据加密、防火墙设置、权限控制等技术,保护生产网络、办公网络、计算机系统的安全,并满足紧急数据处理需求。

获奖团队:李树涵、熊泰民、屈成

项目涵盖了工业网络组网、边缘计算和云端APP开发三个部分。团队成员分别完成网络架构的建立与数据传输的实现、后端node-red数据实时采集、客户端建立与报警处理。将物联网、边缘计算等前沿技术应用于工业互联网领域,为传统工业的数字化转型提供了有力的支持。

获奖团队:范庆羚、陈天宇、田金成

团队现场开发了基于opc ua协议和mysql的仓储模块监控系统。基于node-red平台开发了夹具坐标采集和限位报警功能模块、前端用户界面,包括登录、数据看板等功能模块;基于Navicat构建了数据库,并搭建了仓储模块-实时数据库-前段页面的通信链路。

获奖团队:徐梓康、张耿瑞、孙语頔

团队使用OPCUA通讯协议实现计算机与工站PLC的通信,最终三台计算机顺利并成功完成组网;工站PLC的数据可以实时准确地传到计算机并被成功记录在数据库中;云端网页APP也实现了可以直接调用数据库中的数据并以列表的形式显示。

工业人工智能方向(一等奖3项)

赛题要求针对工业领域中的测量、检测、识别以及定位等应用场景,使用传统图像算法进行具体实现,以此来提高生产效率。根据要求使用机器学习或深度学习进行质量检测,提高产品质量。

获奖团队:王震洋、陈子航、汪伊恒

对于无法用常规函数直接解决的任务,团队采用嵌套的for循环,从判别像素值的角度进行解决,使用机器学习和scipy等库,实现SVC及其超参数优化、决策树训练和评估等,同时运用深度学习进行拟合,主要涉及提升拟合精度和数据增强。

获奖团队:张郑涵、陆嘉皓、董维昊

利用OpenCV等工具进行图像识别和处理,针对工业场景下的识别任务能达到较高的准确率;使用Python中Numpy、Pandas、Scikit-learn等库进行数据挖掘,为特征工程和模型训练提供了坚实的数据基础;并且构建了一个基于pytorch的预测维护模型,实现了对设备潜在故障的早期预测。

获奖团队:任晟昊、刘志豪、王力瑶

赛前充分准备,掌握opencv实现机器视觉相关的图像处理识别任务,结合神经网络模型使用时域频域信号对工业信号进行分类分析,还有多种机器学习算法进行数据分析等。在不断微调模型后,极大提高了模型精度,取得了良好成果。

主动拥抱智能时代,向新而行,勇于投身科技创新实践,增本领,长才干,为推动科技进步贡献青春力量!

3.中科院研究实现蓝相液晶3D双手性图案的时空可编程打印

动态色彩控制在显示器、数据加密和信息存储等领域应用广泛。相比传统仅限于表面层级的颜色调控方法,时空色彩控制能够利用光的波长、偏振、相位等变化以实现立体彩色像素的三维操控,提升信息容量和多功能性。蓝相液晶具有分子级自组装的三维周期排列的手性结构、快速响应和可调偏振颜色,成为理想的光学信息操控平台,在3D柔性显示器中展现出应用前景。现有研究多依赖外部刺激,缺乏自适应颜色变化的能力。特别是,蓝相液晶在微尺度多手性颜色单元的时空调制和可编程图案化方面面临挑战。

近日,中国科学院院士、理化技术研究所研究员江雷与研究员王京霞团队,基于开放式可打印的双手性聚合物模板蓝相膜,提出了由墨水自发扩散驱动的动态3D手性颜色单元的可编程打印技术,实现了双重手性图案的时间和空间多维动态调控。研究通过多手段深度原位表征,揭示了墨水扩散典型的时间依赖几何扩展和梯度浓度变化特征,阐明了由异质扩散引起的非线性带隙演化,推动了颜色调制的多维可控性。研究通过有限元分析和数学建模,建立了墨水扩散动力学、蓝相晶格变形与三维衍射光学信息之间的动态定量关系。进而,研究引入机器学习,实现了基于材料属性、印刷参数和环境因素调节的颜色时空编程。定制的印刷图案能够响应温度变化,展示自适应“开/关”状态,表现出良好的色彩稳定性。

进一步,该工作对优化氟硅烷修饰蓝相聚合物模版中墨水的可控自发扩散和动态行为提出了新见解,推动了多维手性加密的实施,为疫苗效果的视觉监测提供了时间-温度指示器的设计思路。该工作开发的双手性蓝相聚合物体系使单手性到双手性图案模式的切换成为可能,衍生出创新的时空加密策略,为未来的智能响应系统提供了新思路。这一研究推动了动态色彩控制技术的发展,为全息显示、光各向异性加密和智能传感器设备设计以及下一代智能响应系统、空间光调制器、自适应传感器设备和安全通信应用奠定了基础。

相关研究成果以Spatiotemporal Programmability of 3D Chiral Color Units Driven by Ink Spontaneous Diffusion towards Customized Printing为题,发表在《先进材料》(Advanced Materials)上。研究工作得到国家自然科学基金和中荷国际合作项目等的支持。

4.华中科技大学赵宇轩博士后喜获2024中国光学学会科技创新奖郭光灿光学奖

2024年度中国光学学会科技创新奖日前公布,我院赵宇轩博士后喜获中国光学学会科技创新奖——郭光灿光学奖二等奖。中国光学学会科技创新奖旨在激励我国在光学、光学工程学科及其相关学科领域做出突出贡献的科技工作者,促进我国光学事业发展和人才培养。科技创新奖下设4个子奖项,分别为:郭光灿光学奖、自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖。

赵宇轩,2017年毕业于华南理工大学物理与光电学院,获工学学士学位,2022年毕业于华中科技大学光电信息学院,获工学博士学位。2022年加入费鹏教授带领的高通量生物光学显微成像技术和应用科研团队,从事博士后工作。该团队近年来围绕高通量计算医学光学成像与方法,聚焦先进光学成像系统和图像融合算法、新型组织光透明方法、基础和临床前生物医学研究等,开展了前沿、系统的研究工作,相关成果发表于Nature Methods (2)、Nature Communications(2)、Science Advances、Light: Science & Applications、eLife等国际顶尖期刊。

赵宇轩(左一)及其合作导师费鹏教授(右一)

赵宇轩从事博士后工作期间,工作突出,以第一作者或共同第一作者在Nature Methods、Nature Communications、Optica等高水准国际期刊上发表6篇论文,以通讯作者在Biomedical Optics Express、Optics Letters上发表论文2篇,相关学术成果获中国光学十大进展提名奖。在站期间,除获得郭光灿光学奖外,还入选中国仪器仪表学会博士学位论文激励计划,获湖北省创新创业大赛金奖,主持国家自然青年基金,博士后特别资助基金,博士后面上基金,湖北省创新研究岗位资助,华中科技大学特别资助等多项资助。

5.西安电子科技大学团队在Advanced Energy Materials上发表最新研究成果

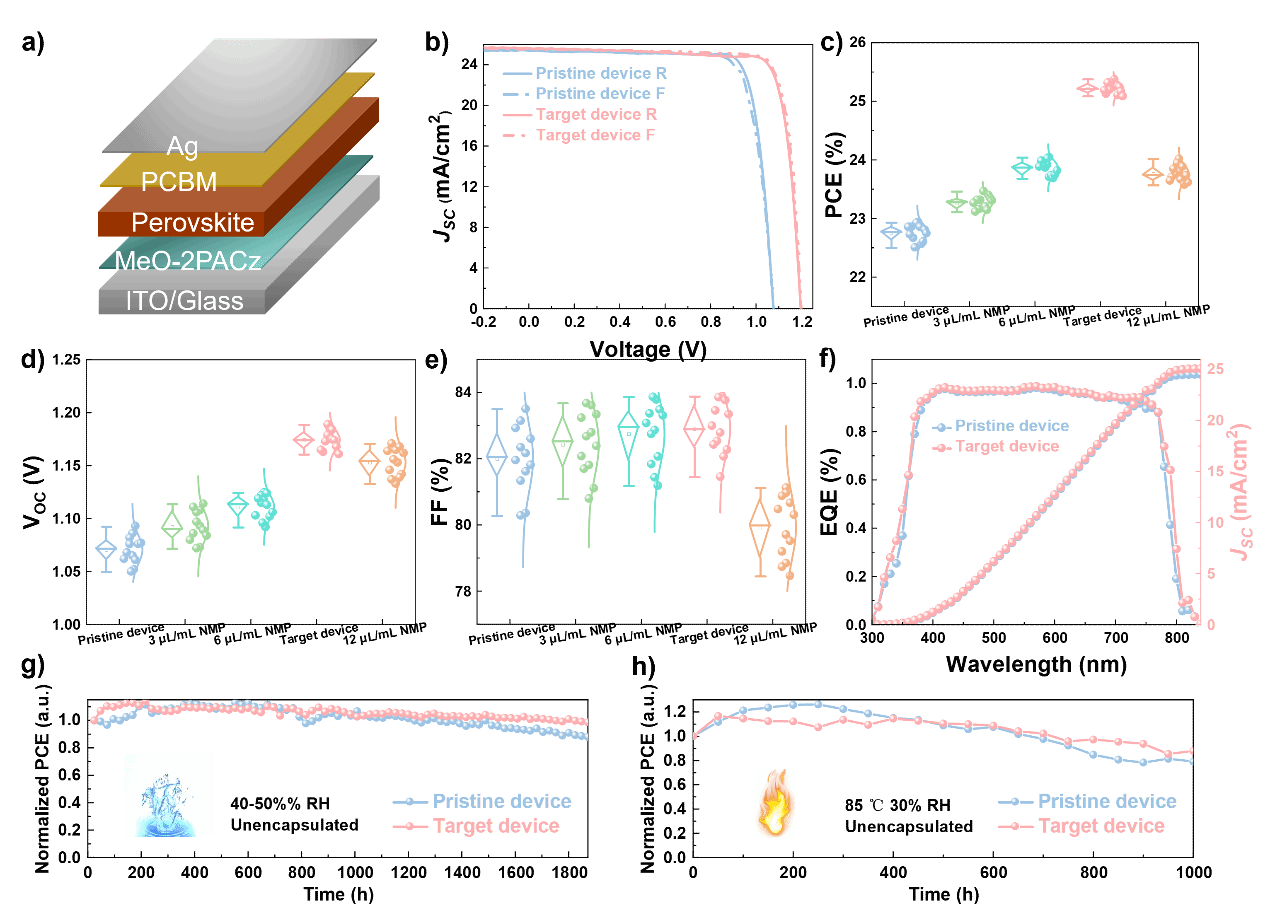

近日,集成电路学部郝跃院士团队张春福教授和董航博士等人合作在《Advanced Energy Materials》(中国科学院I区TOP期刊,IF=24.4) 上发表题为 “Regulating the Perovskite Crystallization Dynamics Via Dual Modulation Strategy for Performance Enhancement of Perovskite Solar Cells”的最新研究成果,文章第一通讯单位为西安电子科技大学,西安理工大学为论文合作单位,集成电路学部博士后董航以及西安理工大学屈晋松为共同第一作者,西安电子科技大学张春福教授和西安理工大学卢刚为共同通讯作者。

高结晶度和应力可调的钙钛矿薄膜沉积技术是确保高性能钙钛矿太阳能电池制备的重要前提,然而环境敏感的结晶特性往往会导致FAPbI3钙钛矿材料结晶过程的不可控,严重制约了相关光电器件的性能提升。科研人员近年来就相关问题已进行了部分探索,在材料制备、机理分析与器件实现上都取得了一系列成果,但是针对大尺寸阳离子/高沸点前驱体溶剂掺杂诱发的钙钛矿薄膜成膜机理和应力调控机制的研究仍相对匮乏,共性科学问题不明晰。鉴于此,张春福教授团队提出了一种基于大晶粒尺寸有机阳离子胍(GA+)和高沸点有机溶剂N-甲基-2-吡咯烷酮(NMP)协同掺杂的钙钛矿薄膜过饱和环境和中间相调控策略,通过成核、结晶过程的精细化管理,实现了大晶粒尺寸、均匀、致密的高性能钙钛矿薄膜沉积工艺开发。结合XRD、GIXRD、原位测试结果和第一性原理计算,团队成员发现,相对于大离子半径有机阳离子的掺入,结晶动力学调变是诱导薄膜应力变化的主要因素。最终,该策略所制备出的薄膜平均晶粒尺寸增大至715.33nm,最优电池器件光电转换效率达到了25.38%,未封装器件在富湿环境中保存2160小时后仍可保留93.09%的初始效率。

钙钛矿太阳电池技术已处于产业化前夕,薄膜均匀制备和稳定性提升一直是制约商业化钙钛矿电池生产的掣肘难题。为此,研究团队长期致力于大面积、均匀、稳定钙钛矿薄膜沉积技术研究,已开发出了基于狭缝涂布和刮涂技术的多尺寸,多类型高质量钙钛矿薄膜沉积工艺和器件组装技术。此项工作是团队近期关于薄膜沉积技术优化和内部应力调控这一基础研究方向的最新进展之一。该技术主要借助目前被广泛应用的大离子半径有机胍盐和高沸点NMP有机溶剂,通过对薄膜结晶动力学和内部应力的精准调控,为高质量钙钛矿薄膜沉积技术开发提供了新的发展思路和策略,也为高效、稳定钙钛矿太阳电池器件制备提供了新的理论指导和实验支持,更为我国早日实现“双碳”战略提供了技术支持。

论文信息:

Hang D, Jinsong Q, Xin Y, Yue Z, Weidong W, Dazheng C, Weidong Z, He X, Long Z, Jincheng Z, Gang L, Chunfu Z and Yue H. Regulating the perovskite crystallization dynamics via Dual modulation strategy for performance enhancement of perovskite solar cells. Adv. Energy Mater. 2024 Nov 21. doi:https://doi.org/10.1002/aenm.202403965.

论文链接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.202403965