意料之外,但情理之中,英伟达和英特尔组「CP」了。

北京时间9月18日,英伟达宣布向英特尔投资50亿美元(折合人民币约356亿)。消息公布后的不久,英伟达创始人黄仁勋和英特尔CEO陈立武以线上发布会对双方的交易进行了说明。

从投资形式来看,英伟达将以「每股23.28美元折算」收购英特尔股票的方式落地,这很容易让人想起28年前的科技圈的一笔投资。

彼时的苹果陷入财务亏损危机,微软以1.5亿美元意外成为了当时陷入困境的苹果的「救世主」。

但不同于苹果和微软的关系,英伟达和英特尔更为微妙:二者是芯片江湖分属于不同时代的「盟主」,在GPU等部分业务上,双方甚至仍然存在着直接的竞争关系,也正因如此,这场合作从一开始,就注定备受各方瞩目。

1、精明的英伟达

即便如此,对于英伟达来说,这仍然是一桩合适的交易,用黄仁勋的话来说,这是一场「紧密耦合」的合作。

作为相对年轻的科技巨头,英伟达的投资价值,一直由其核心业务板块所支撑,与之相对应的是,这家企业在投资版图上却一直显得谨慎与保守。

根据英伟达最新发布的年报,2025财年,英伟达所投资的长期股权价值约为34亿美元,作为对比,同为硅谷巨擘的Meta,在今年年中向数据标注公司 Scale AI 的单笔注资,就已经高达143亿美元。

不论是基于传统的财务回报要求,还是强化自身生态的现实需要,英伟达都亟需支出更多资金「交朋友」。

黄仁勋也正是这样做的。至少在近两年,公开报道表明,英伟达正在主动加快投资效率。睿兽分析显示,亚马逊、微软的战投部门在2024年仅仅出手10次左右,而英伟达的企业发展部在同年出手了45次。

而英特尔,正是一个符合要求的投资标的。

单从投资价值来看,这可能是抄底英特尔「第二好的时机」。

尽管这家企业在过去的一个月里刚刚达成了账面意义上最亏本的一笔交易——通过向特朗普政府出让9.9%的股权,换取此前拜登政府时期本就承诺的89亿美元支持。

但从后续的股价表现来看,这笔交易在资本市场看来,仍然是「相对划算」的——英特尔付出了固定数额的代价,换取了美国高层的信任,和未来发展的长期绿灯。

作为对比,仅仅为了换取继续向中国市场出售芯片的许可证,英伟达就被迫上交了15%特供芯片利润。

某种意义上,即便不考虑英特尔未来的成长空间,黄仁勋的这笔投资也是有「安全保障」的。

另一方面,从实际战略角度出发,携手英特尔也的确能够帮助英伟达打开生意新增量。

得益于英伟达的推动,GPU的性能和效率在过去的十年里取得了翻天覆地的升级,但这并不意味着,GPU已经可以独自胜任所有的任务。

考虑到CPU和GPU在设计目的和组成架构方面的差异,现阶段,不论是个人电脑还是数据中心服务器上,GPU仍然需要CPU。

一台配置8颗NVIDIA H100的高端服务器为例,尽管来自英伟达的GPU已经占据了这台服务器总成本的70%,但总会有5%-8%的成本,将会用于支付两颗高端服务器CPU的费用——要么付给AMD,要么付给英特尔。

既然无法彻底取代,那么化敌为友,显然是一个不错的选择。

如天风国际分析师郭明錤所表示的那样:

“对英伟达而言,自行开发Windows on ARM处理器的不确定性高;对英特尔而言,要在GPU领域快速提升竞争力难度高。两者合作(CPU+GPU)有望在PC生态中形成强大的协同效应和优势。”

具体来说,首先是在个人电脑领域,尤其是在出货量高达1.8亿台的笔记本电脑品类中,由于能耗、续航、成本等一系列原因,英伟达的高端GPU渗透力一直不佳。

参考苹果M系列芯片的能效表现,携手英特尔,实现X86服务器和GPU的集成,显然有望大幅度改善这一现象,并帮助英伟达高端GPU在这一市场「高歌猛进」。

正如黄仁勋所表示的那样,这是一个尚未被充分开发的市场,两者合作所涉及的目标市场总规模高达500亿美元。

与此同时,在另一边的数据中心业务上,英特尔所手握的X86服务器企业客户与通路资源,结合英伟达自身的技术优势,也有望酝酿庞大的潜在需求。

当然,需要说明的是,此次投资英特尔,并不意味着英伟达现有 “朋友圈”的改变。

黄仁勋本人也公开表态称,合作英特尔,并非意味着放弃Arm架构,也不意味着将制造合作伙伴台积电转向旁人。

不论是从具体业务还是从外界分析来看,此次合作英特尔,对于英伟达当前产业生态的各个环节影响都相对有限,反而更像是针对竞争对手AMD的一次公开「亮剑」。

得益于「CPU+GPU」的全产品生态体系,AMD一直将自己定位为英特尔和英伟达共同的竞争对手,特别是在CPU产品生态上,过去的几个季度里,来自AMD的高性能产品几乎让英特尔「节节败退」。

如今,两大主要竞争对手组建的新联盟,显然会对AMD在这两个领域的市场空间带来挤压。

资本市场的反应也表明了这一点,相关消息发布后,同跳涨的英特尔股价相比,AMD股价一度下挫5%,这无疑表明了投资者的深层担忧。

2、更艰难的“二次创业”

站在英特尔视角,携手英伟达,是与虎谋皮,还是择木而栖?

事实上,英伟达的这笔「输血」并不让人意外。

自今年3月陈立武出任CEO以来,曾在给英特尔开出两剂「猛药」,他曾在内部信中直指给英特尔团队只有两种选择:

“一种是看到差距之大而放弃,另一种是审视自己,以前所未有的方式战斗。”

因此,如果仍以「昔日芯片霸主」的身份看待英特尔,与英伟达这笔交易或许并不能帮助「霸主」重回巅峰。

但如果以「二次创业」的视角,再看这项合作,英特尔迎来的无疑是一个新的开局,这也是这一消息让部分英特尔投资者兴奋的原因所在。

从时机来看,很多人对这项合作感到意外,但实际英特尔近一年来各类「重组绯闻」就不断。

今年8月,自特朗普会见陈立武后,近一个月以来,「买股」英特尔的除了英伟达,还有美国政府和软银集团。从持股比例来看,美国政府(约10%)>英伟达(约5%)>软银(约2%)。

英特尔CEO和三个新股东的合影 图源:网络

英特尔和英伟达达成上述合作似乎还在更早前。

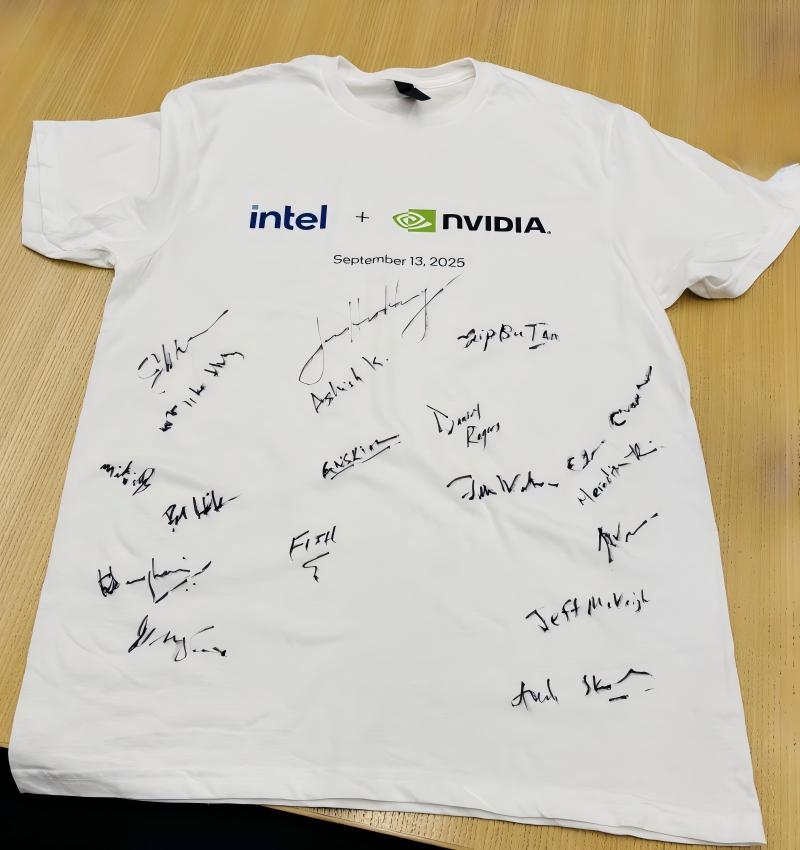

黄仁勋和陈立武在发布会上表示,英伟达与英特尔的这项合作洽谈了一年左右时间。据英特尔副总裁 Greg Ernst 在领英上的披露,双方的一部分员工在过去几个月就开始共同研发产品,不到一周前(9 月13日)就已达成产品合作协议。

Greg Ernst 晒出双方合作的纪念T恤 图源: Greg Ernst领英

而如果将与英伟达的合作放在这位新任CEO对英特尔的一系列改革动作来看,释放出的一个信号是:

英特尔正在亲手打破自己「芯片霸主」的幻梦,回到「二次创业」时期。

据我们的跟踪观察,自今年3月出任英特尔CEO以来,陈立武就已开始配合英伟达从人事组织等方面,推进合作。一周前,英特尔挖来了ARM高管Kevork Kechichian,担任全新的数据中心业务负责人。

在加入英特尔前,Kevork 担任 ARM 解决方案工程执行副总裁,曾领导ARM合作伙伴生态的技术开发,除此以外,他在Chiplets技术(芯片堆叠)上的深耕和理解或能帮助英特尔整合英伟达的AI芯片能力,拓宽新的市场空间。

Kevork Kechichian 来源:英特尔官网

关于数据中心,他就曾表示:“数据中心越来越重视电源效率,而 Chiplet 提供了不同的解决方案,可以更有效地管理功率密度。”

但就像黄仁勋在一周前和英特尔签约时发出的警告那样,“现在痛苦开始了”,对英特尔而言,「二次创业」的挑战也更为艰巨。

最值得关注的仍是,代工业务的不确定性。

有观点认为,与合作英伟达后,将为英特尔代工业务找到稳定的大客户订单。但在发布会上,黄仁勋并未直面回应是否会使用英特尔的代工,仅表示,“我们一直在评估英特尔的代工技术”。

另据媒体披露,此次合作将使用英特尔的封装技术,黄仁勋也提到英特尔高密度3D堆叠封装技术Foveros上的优势。

随着摩尔定律放缓,通过先进封装技术来满足芯片小型化、多功能化,让这一半导体制程的后道技术在AI芯片领域发挥作用逐渐增强。

但据在「先进封装」领域领先者台积电的经验,想要以这一技术拿到大客户订单,并不现实,一方面,台积电是从前道切入后道,前道代工的良率依旧关键。另一方面,台积电稳定的客户关系,本就能推动其按需求导向不断开发和迭代新技术。

而据外媒 KeyBanc 的报道,英特尔最新的Intel 18A制程良率已从10%升至55%,但仍落后于台积电N2的65%。而在大客户名单上,据公开资料,英特尔已拿到亚马逊和微软的订单,规模远远不够。

换言之,英伟达带来了资金、利好和希望,但唯独没有带来能让英特尔晶圆工厂开动的任何订单。

而对于这笔交易,唯一可以确定的是,所有人都在顺势而为——英特尔放下幻想,获得短期输血的机会;英伟达抄底了一个尚且不错的标的,就连参股的美国政府也获得了「制造」和「股价」的双赢。

台积电创始人张忠谋曾在自传里引用莎士比亚的一句话来总结这片芯片江湖:

“人世间有一种潮流,顺势而为,便能获得财富。”